|

Tender und Abmessungen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

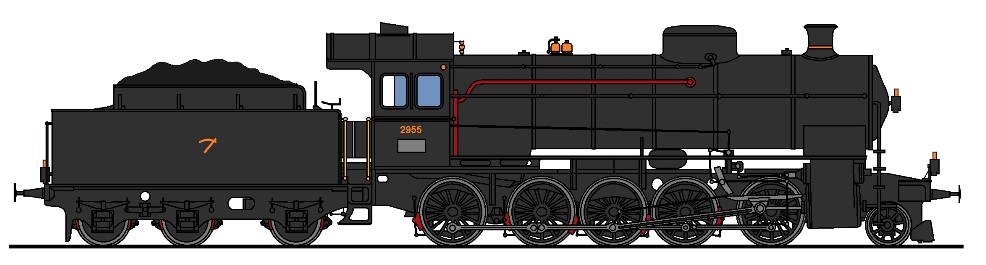

Die

Lokomotive musste, um die Vorräte mitzuführen, einen

Tender

mitnehmen. Dieser wurde mit kräftigen Stangen mit der Lokomotive

verbunden. Eine betriebliche Trennung war nicht vorgesehen. Dank den

Zugstangen

konnte jedoch der Tender in einer Werkstätte abgekoppelt werden. So war

theoretisch auch ein Wechsel des Tenders möglich geworden. Ein Punkt, der

immer wieder umgesetzt wurde. So konnten die Fahrzeuge auch getrennt

gewartet werden.

Die einzelnen Bauteile wurden aber auch hier mit her-kömmlichen

Nieten verbunden. Neue Punkte beim Aufbau wurden auch hier nicht

umgesetzt, da

Tender

selten verändert wurden. Hinten wurde der Tender mit einem üblichen Stossbalken versehen. Dieser hatte, wie der Stossbalken der Lokomotive zwei seitliche Stangenpuffer mit runden Puffertellern erhalten. Auch die Anordnung und Ausstattung der Zugvor-richtungen entsprach mit Zughaken und Schrauben-kupplung jener des vorderen Stossbalkens.

Daher können wir ruhig von einem identischen

Stossbalken

sprechen, denn damals wurde noch nicht viel in aufwendige

Schutzeinrichtungen investiert.

Mit den hinteren

Stossvorrichtungen

können wir die Länge der

Lokomotive bereits bestimmen. Dabei hatte die Lokomotive

selber eine Länge von 12 685 mm erhalten. Der

Tender

hatte eine Länge von 7 070 mm. Damit ergäbe sich eine rechnerische Länge

von 19 755 mm. Da sich jedoch im Bereich der

Kupplung

Überlappungen ergaben, wurde die komplette Lokomotive mit 19 195 mm

gemessen. Die geforderten 20 Meter wurden daher eingehalten.

Um den Rahmen abschliessen zu können müssen wir den vorderen Bereich

genauer ansehen. Hier wurden die beiden seitlichen Leitern zum

Führerstand

angebracht. Diese hatten drei Trittstufen erhalten. Dabei wurde der

unterste Tritt nach hinten leicht verlängert. Für den notwenigen Halt beim

Aufstieg sorgten die

Griffstangen, die sowohl an der

Lokomotive, als auch

am

Tender

angebracht wurden. Eine Türe verschloss zudem den Zugang zum

Führerstand.

Beim

Tender

wurden

Achsen und

Räder von Wagen

verwendet. Daher kamen hier Scheibenräder mit

Bandagen

und einem

Durchmesser von 1 080 mm zur Anwendung. Da diese jedoch innerhalb des

Rahmens zu liegen kamen, waren sie nicht gut zu erkennen. Gelagert wurden die Achsen des Tenders, wie das bei Wagen üblich war, in aussenliegenden Gleitlagern. Diese hatten Lagerschalen aus Weiss-metall erhalten und mussten, wie die Achsen der Lokomotive, mit Öl geschmiert werden.

Dabei kam auch hier eine Sumpfschmierung mit Schmierkissen zur

Anwendung. Der Vorrat wurde unmittelbar bei der

Achse angeordnet. Es kamen

hier spezielle für

Tender

entwickelte Lösungen zur Anwendung. Zur Abfederung der Achsen kamen auch hier Blattfedern zur Anwendung. Im Gegensatz zur Lokomotive waren hier die hochliegenden Federn-pakete aussen am Rahmen gut zu erkennen.

Dabei wurde die

Federung der zweiten und

dritten

Achse mit einem Ausgleichshebel verbunden. Lediglich die erste

Achse konnte sich unabhängig bewegen. Damit konnte auch der

Tender

problemlos Kuppen und Senken befahren.

Die

Achsen des

Tenders waren, wie bei der

Lokomotive, nicht gleichmässig

im Rahmen gelagert worden. Diese Verteilung war bei Dampflokomotiven

üblich und war immer wieder etwas anders. Daher lohnt es sich, wenn wir

nun einen genaueren Blick auf die vorhandenen Abstände der Achsen werfen.

Bei der kompletten Lokomotive wurde ein totaler Achsstand von 15 855 mm

angegeben. Dieser verteile sich auf die Lokomotive und den Tender.

Dabei betrug der Abstand der Laufachse zur ersten Triebachse 2 350 mm.

Dieser Abstand wurde nur noch zwischen der

Lokomotive und dem

Ten-der

überschritten. Dort betrug der Abstand 3 155 mm. Wobei das kein Problem

bildete, da es sich um zwei gekuppelte Fahrzeuge handelte, die sich

unabhängig bewegen konnten und ein

Gelenk

besassen.

Unterschiedlich waren die Abstände der

Triebachsen. Dabei gab es zwischen

der ersten und zweiten Triebachse einen Abstand von 1 750 mm. Wobei das

bei den mit einem

Krauss-Helmholtz-Drehgestell versehenen Maschinen bis

zur Nummer 2969 nur im geraden

Geleise stimmte. Bei den folgenden

Achsen

verringerte sich der Abstand auf 1450 mm. Nur bei der letzten Triebachse

steigerte man den Wert wieder auf 1 800 mm.

Damit ergab sich für die

Lokomotive ein totaler Achsstand von 8 800 mm und

uns fehlt nur noch der

Tender. Dieser hatte zwischen der ersten und

zweiten

Achse

einen Abstand von 2 200 mm erhalten. Mit einem Abstand zur

dritten Achse von 1 700 waren die Achsen nicht gleichmässig verteilt

worden. Ein Punkt, der wegen den Aufbauten des Tenders so gewählt werden

musste und der so gleichmässige

Achslasten ermöglichte.

Markantestes Bauteil des

Tenders war der

Wasserkasten. Dieser wurde nach

der

Bauart

Gölsdorf aufgebaut. Er nahm nahezu den gesamten Platz auf dem

Tender ein. Dabei wurde die Höhe des Wasserkastens zur

Lokomotive hin

etwas nieder, auch wenn man das dem Aufbau nicht ansehen konnte. Der

gewonnene Platz wurde für zwei Werkzeugkisten benötigt. Hier lag auch der

Grund für die unterschiedlichen Achsstände des Tenders.

Befüllt werden konnte der

Wasserkasten

über zwei seitlich auf demselben

eingebauten Deckel. Diese waren so gross ausgeführt worden, dass das

Wasser problemlos von einem Wasserkran eingefüllt werden konnte. Im

Wasserkasten hatten 18 m3 Wasser Platz. Damit war der

Wasserkasten in seiner Grösse mit den Lokomotiven der Baureihe

C 4/5

identisch ausgeführt worden. Jedoch war nun eine Anzeige für den

Wasserstand vorhanden.

Nach vorne konnten die

Kohlen mit Brettern,

die entfernt werden konnten, im

Kohlenfach gehalten werden. So war es

möglich, auf dem

Tender sieben Tonnen Kohlen zu verladen. Dank dem nach

oben offenen Kohlenfach konnte dies mit

Kränen erfolgen. Für die Grösse der Lokomotive waren die Vorräte eher gering ausgefallen. Mit einem längeren Tender, wie man ihn bei der Baureihe A 3/5 700 verwendete, hätten diese vergrössert werden können.

Jedoch war das wegen

der maximalen Länge der

Lokomotive nicht mehr möglich. Da in der Schweiz

jedoch bei

Güterzügen eher kurze Distanzen gefahren wurden, reichten diese

Vorräte durchaus. Gerade bei den

Kohlen war das wichtig.

Zwar fehlen uns noch die

Antriebe und die

Dampfmaschinen, trotzdem können

wir nun einem Blick auf die

Achslasten werfen. Diese durften bestimmte

Werte nicht überschreiten. Die Verteilung dieser Lasten zeigt zudem auf,

wie gut die Erbauer gearbeitet hatten und wie ausgewogen ein Fahrzeug war.

Dabei gab es innerhalb dieser Baureihe durchaus Unterschiede, wobei diese

keine grossen Auswirkungen auf die einzelnen Achslasten hatten.

Bei der

Laufachse wurde eine

Achslast von zehn Tonnen gemessen, damit

hatte man hier die maximalen Werte nicht erreicht. Die

Triebachsen hatten,

mit Ausnahme der ersten Triebachse, die 15 Tonnen Achslast hatte, mit 15.3

Tonnen ausgeglichene Achslasten. Damit wurden auch hier die maximal

möglichen Werte von 16 Tonnen nicht ausgeschöpft. Die

Lokomotive war

ausgeglichen aufgebaut worden. Das galt auch für den

Tender, der 13.9

Tonnen Achslast hatte.

Wie schon erwähnt, es gab beim Gesamtgewicht der

Lokomotive

unterschiedliche Werte. So wurden Gesamtgewichte von 125.6 bis 129.5

Tonnen angegeben. Für das wichtige

Adhäsionsgewicht der Lokomotive ergab

das Werte zwischen 74.8 und 77.5 Tonnen. Daher wurden von der Differenz

von 3.9 Tonnen lediglich 2.7 Tonnen bei den

Triebachsen umgesetzt. Die

oben angegebenen

Achslasten galten dabei für ein durchschnittliches

Gewicht von 127.9 Tonnen.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Tragendes

Element des

Tragendes

Element des

Der Rahmen des

Der Rahmen des

Beginnen wir die Betrachtung der vorhand-enen Abstände mit der

Beginnen wir die Betrachtung der vorhand-enen Abstände mit der

Innerhalb des

Innerhalb des