|

Dampfmaschine und deren Steuerung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

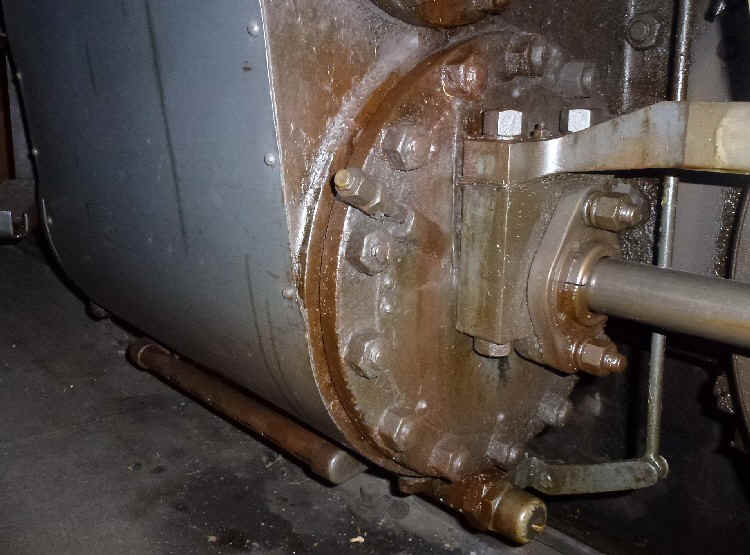

Der im

Kessel

erzeugte und im

Dampfdom

gesammelte Dampf wurde für den

Antrieb

genutzt. Dazu wurde der erzeugte

Nassdampf

beim Dampfdom mit einem als

Regulator

bezeichneten

Ventil

entnommen in die Leitung zu den beiden

Zylindern

zugeführt. Diese Leitungen waren sehr kurz ausgefallen, damit der Dampf in

diesem Bereich nicht zu stark abkühlte. Nur so konnte die

Leistung

des Kessels optimal genutzt werden.

So entstanden wirklich sehr kurze

Dampfleitungen.

Geendet haben diese bei den

Schieberkästen,

welche die Dampfzufuhr zur der

Dampfmaschine

regulierten und diese so betrieben werden konnte. Die Position der Schieber wurde durch die Steuerung geregelt. Diese werden wir anschliessend noch ge-nauer ansehen, denn der Nassdampf aus dem Kessel gelangte bei offenem Schieber in den Zylinder. Dort wurde mit der Kraft des Dampfes ein

Kolben

verschoben. Da an diesem

Kolben der

Antrieb

ange-schlossen wurde, bewegte sich die

Lokomotive

wegen den drehenden

Rädern

und die Steuerung sorgte dafür, dass nun auf der anderen Seite Dampf

zugeführt wurde. Durch diese Änderung bei der Zufuhr wurde

der frische

Nassdampf

nun auf der anderen Seite in den

Zylinder

gelassen. Der

Kolben

bewegte sich die die andere Richtung und der sich dort befindliche Dampf

wurde über den

Schieber

aus dem Innenraum in eine zweite Leitung entlassen. Ein Vorgang, der sich

wiederholte, bis die Zufuhr von neuem Dampf nicht mehr vorhanden war. Wir

haben eine übliche

Dampfmaschine

erhalten. Der verbrauchte Dampf aus dem

Zylinder

wurde anschliessend in eine weitere Leitung geführt und gelangte so in die

Rauchkammer.

Dort wurde der Abdampf schliesslich über die

Blasrohre

mit hohem Druck in den

Kamin

und damit in die Umwelt entlassen. Eine weitere Ausnutzung, des Dampfes

fand jedoch nicht mehr statt. Damit haben wir hier, wie es damals üblich

war, eine einfache Lösung erhalten.

Welche Seite es war, spielte keine Rolle,

denn nur der Zeitpunkt der genauen Zufuhr des Dampfes war leicht

unterschiedlich, was aber eine direkte Folge des

Versatzes

bei den

Antrieben

war. Wichtigstes Bauteil einer Dampfmaschine war deren Zylinder. Die hier verbauten Modelle hatten einen Durchmesser von 220 mm erhalten und der Kolben hatte einen Hub von 350 mm bekommen. Eine im Vergleich zu anderen Baureihen eher

kleine

Dampfmaschine,

die auf der

Lokomotive

kaum zu sehen war. Aber das war auch eine Folge davon, dass die

Schieberkästen

hier unter dem

Zylinder

an-geordnet wurden. Wegen den unten liegenden

Schieberkästen

wirkten die

Zylinder

sehr klein. Jedoch hatte diese Anordnung einen grossen Vorteil, denn der

in der

Dampfmaschine

abgekühlte

Nassdampf

schied Feuchtigkeit in Form von Wasser aus. Das musste aus der Maschine

entfernt werden. Durch den Aufbau war nun gesichert, dass dieses einfach

in die Leitung mit dem Abdampf lief. Dort sorgte im Betrieb der

Dampfmaschine dafür, dass das Wasser in das

Blasrohr

gezogen wurde. So konnte hier auf die sonst bei

Dampfmaschinen

vorhandenen

Schlemmhähne verzichtet werden. Ein Punkt, der auch die Kosten

für die

Lokomotive

verringerte und der zudem den Betrieb vereinfachte, was

eine Forderung der

Gotthardbahn war. Wir haben daher eine für den

Rangierdienst ausgelegte Maschine erhalten, die sehr einfach aufgebaut

war. Doch uns interessiert eher die

Leistung der beiden Dampfmaschinen.

Diese hatte damals bereits

eine

Leistung von 160 PS erhal-ten, was mehr als das doppelte bedeutet.

Daher war die A I der

Gotthardbahn wirklich sehr kleine und nur für den

Rangierdienst geeignete

Lokomotive. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Damals kannte man die Angabe der Leistung in Kilowatt noch nicht. Daher wurde auch hier auf diesen Hinweis verzichtet und die etwas höheren Werte in Pferdestärken angegeben. Ein Punkt, der auch die Maschine etwas besser präsen-tierte,

denn mit rund 55 Kilowatt war wirklich keine gute

Leistung vorhanden. Aber

bei einem Preis von 29 000 Schweizer Franken war nicht mehr zu erwarten. Dampfzylinder funktionierten jedoch nur, wenn die Zufuhr des Dampfes korrekt erfolgte. Dazu mussten die Schieber anhand der Stellung des Kolbens verstellt werden. Zu diesem Zweck wurde die Steuerung

vorgesehen. Diese war hier kaum zu erkennen, da sie hinter dem Umlaufblech

platziert wurde und weil auch eine sehr einfache Steuerung verbaut worden

war. Es lohnt sich daher, wenn wir diesen Teil der

Dampfmaschine genauer

ansehen. Bei der

Lokomotive

kam an Stelle einer aufwendigen

Steuerung ein Brownsches Balanciersystem zur Anwendung. Speziell bei

dieser Art der Steuerung einer

Dampfmaschine war ihr geringer Platzbedarf.

Ein Punkt, der hier dazu beitrug, dass ausser den

Zylindern von der

eigentlichen Dampfmaschine kaum etwas zu erkennen war. Dem Aussehen der

Reihe AI hatte das jedoch nicht geschadet, auch wenn sie durch noch

schlichter aussah, als sie wirklich war.

Das stimmt nicht, denn diese Einrichtung war damals bei Lokomotiven mit geringen Leistung durchaus üblich. Sie konnte mit einer Stange aus dem

Führerhaus

durch

das

Lokomotivpersonal

beeinflusst werden. Wobei auch jetzt nicht der Luxus

anderer Steuerung vorhanden war. Mit dieser Steuerstange konnte die Fahrrichtung der Lokomotive verändert werden. Dabei waren jedoch nur die Stellungen für vorwärts und rückwärts vorhanden. Nicht vorhanden war jedoch die Regelung der Dampfzufuhr zum Zylinder, der einfach nur erfolg-te, oder verhindert wurde. Daher wurde hier die

Zugkraft nur mit dem

Regu-lator und damit dem

dort entnommenen

Nassdampf geregelt. Die Maschine war leicht zu bedienen. Da auch der als Vorlauf bezeichnete Effekt einer

aufwendigen Steuerung nicht so gut eingestellt werden konnte, lief der

Zylinder nicht optimal. Nur eine deutlich aufwendigere Steuerung hätte das

verbessern können. Jedoch musst dazu gesagt werden, dass gerade die

Steuerung ein ausgesprochen teures Bauteil war. Das war natürlich auch ein

Punkt, denn der Hersteller musste ja zusehen, dass er auch noch etwas

verdienen konnte. Damit können wir auch die

Dampfmaschine mit der

Steuerung abschliessen. Wir haben die

Lokomotive

der Baureihe AI damit

aufgebaut. Klar fehlen Ihnen vermutlich noch einige Punkte, die waren hier

entweder nicht vorhanden, oder sie werden in der anschliessend

vorgestellten Bedienung der Maschine noch erwähnt. Die Balancier der

Gotthardbahn, sollte auch bei der Bedienung einfach aufgebaut sein.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Bei

der geringen Heizleistung des

Bei

der geringen Heizleistung des

Wir

haben den Weg des Dampfes damit bereits ab-geschlossen und können uns nun

die eigentliche

Wir

haben den Weg des Dampfes damit bereits ab-geschlossen und können uns nun

die eigentliche

Zusammen konnten diese beiden

Zusammen konnten diese beiden

Wegen der verbauten Steuerung wurde bei der Bau-reihe

AI auch von der Balancier der

Wegen der verbauten Steuerung wurde bei der Bau-reihe

AI auch von der Balancier der