|

Bedienung des Triebwagens |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Wir kommen zur

Bedienung des

Triebwagens

und da gab es mehrere Möglichkeiten. Der Grund ist simpel, denn der zu

besetzende

Führerstand

war nicht mehr zwingend auf dem Fahrzeug. Doch beginnen wir die

Betrachtung auch hier ganz am Anfang. Das bedeutet, dass wir den

Pendelzug

im

Gleisfeld

eines

Bahnhofes

übernehmen. Anschliessend geht es auf die erste Fahrt mit dem neuen

Fahrzeug. Dabei war ganz am Anfang der Lokführer noch alleine.

Die restlichen

Fahrzeuge wurden von anderem Per-sonal besichtigt. Wie bei den

Lokomotiven

galt die Suche nach Beschädigungen oder losen Teilen, die während der

Fahrt verloren gehen konnten. Wegen dem tiefen Kasten war diese Kontrolle

nicht so einfach.

Der Einstieg in das

Fahrzeug war einfach, denn in diesem Zustand des

Triebwagens

konnten die seitlichen Türen einfach aufgezogen werden. So war der Zugang

zwar frei, jedoch stand das Personal noch am Boden. Da jedoch die

Trittbretter für

Bahnsteige

ausgelegt waren, stand eine richtige Kletterpartie auf dem Programm. Das

Fahrpersonal musste sich wirklich an den Stangen haltend hochziehen und so

die unterste Stufe erreichen.

Im

Triebwagen

begab sich der Lokführer zuerst in die Mitte des Triebwagens. Im Bereich

des

Maschinenraumes

konnte der mit seinem Schlüssel den Schrank mit dem

Luftgerüst

öffnen. Durch die offene Türe wurde das Licht in diesem Bereich

eingeschaltet. So konnten die beiden

Hauptluftbehälterhähne

geöffnet werden. Je nach Schaltung der

Beleuchtung

gab es nun in den

Führerständen

Licht. Der Rest von Fahrzeug war jedoch noch dunkel.

Bis jetzt spielte es

keine Rolle, wie der Zug abgestellt wurde, denn diese Handlungen mussten

auf den

Triebwagen

ausgeführt werden. War ein weiteres Modell im Zug eingereiht worden,

wiederholten sich die Arbeiten auf diesem Fahrzeug, denn es waren

Handlungen, die zur grundlegenden

Inbetriebsetzung

gehörten und daher auf allen

Triebfahrzeugen

ausgeführt werden mussten. Bei einem

Steuerwagen

musste jedoch nichts gemacht werden.

Den Teil mit dem

Steuerwagen

erledigen wir an-schliessend, wenn wir auf dieses Fahrzeug wech-seln. Doch

schalten wir zuerst den

Triebwagen

ein und das ging nun mal nur in einem

Führerstand.

Welcher auf dem Triebwagen es genau war, spielte ebenfalls keine Rolle. Der Zugang zum Führerstand erfolgte von der Platt-form her. Dazu musste die Türe geöffnet werden. Auch jetzt benutzte das Personal seinen Schlüssel. Damit öffnete sich der Blick in den Führerraum.

Dieser war mit dem

dunkelgrauen Boden der Ab-teile belegt worden. Jedoch waren die Wände in

hellgrüner Farbe gehalten und an der Decke leuch-tete die Lampe des

Führerstandes.

Wegen den viel-en Fenstern, waren diese Veränderungen kaum zu erkennen.

An seinem Arbeitsplatz, der sich auf der linken

Sei-te befand, traf das

Lokomotivpersonal

auf einen völlig veränderten

Führertisch.

Einige Schalter, die während der Fahrt nicht oft, oder nie benutzt wurden,

befanden sich an der Rückwand. Dazu gehörten die Schalter für die drei

Stirnlampen, sowie die

Beleuchtungen

der

Instrumente

und des

Führerstandes.

Dazu waren auch noch die diversen

Heizungen

des Führerstandes vorhanden.

Nicht neu war die Sitzgelegenheit, diese gab es

mittlerweile auch auf

Lokomotiven. Auf

Triebwagen waren sie jedoch schon

immer vorhanden. Viel Komfort bot diese aus einer einfachen an der Wand

montierten Rückenlehne und einem einfachen

Hocker bestehende

Sitzgelegenheit nicht. Eine einfache Sitzgelegenheit, die aber vom

Personal geschätzt wurde. Gerade in der engen

Führerkabine

konnte man den

Hocker so stellen, dass man doch noch etwas Beinfreiheit hatte.

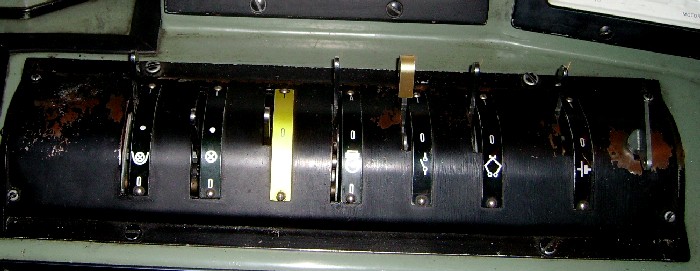

Mittig befanden sich die diversen

Anzeigen und der Verriegel-ungskasten. Die linke Seite war den

Bremsventilen vorbehalten. Von diesen waren jedoch nur noch die

Bediengriffe zu erkennen. Letztlich stand in der linken Ecke noch der

V-Messer.

Um den

Triebwagen

einzuschalten, mussten die im Verriegel-ungskasten eingebauten

Steuerschalter benutzt werden. Diese waren mit Symbolen markiert worden.

Damit überhaupt etwas ging, musste der Schalter ganz rechts benutzt

werden, dieser hatte das Symbol einer

Batterie und war für die Steuerung.

Wurde dieser in die Stellung «1» verbracht, aktivierte sich die Steuerung.

Das Licht im

Führerstand

ging aus, und die

Meldelampen für die Türen

leuchteten.

Spannend bei diesem Fahrzeug

war, dass nach unserem Muster in einem

Pendelzug, sämtliche

Steuerschalter

in diesem Verriegelungskasten genutzt werden mussten. Dabei waren jene für

Stromabnehmer,

Hauptschalter und

Kompressor noch leicht verständlich. Die

gelb markierte

Zugsammelschiene wurde hingegen nur bei kalten Tagen genutzt.

Mit dem rechten Schalter für die

Beleuchtung wurde in den Abteilen das

Licht eingeschaltet. Mit dem linken Schalter jedoch die

Stirnbeleuchtung.

War der

Stromabnehmer gehoben und der

Hauptschalter eingeschaltet, konnte der Lokführer an den Anzeigen vor sich

die Werte erkennen. In der rechten Anzeige befanden sich die elektrischen

Anzeigen. Daher war hier eigentlich nur die

Fahrleitungsspannung zu

erkennen. Beim rechten Gerät handelte es sich um die

Manometer. Dort

wurden drei Drücke angezeigt. Da der

Kompressor lief, veränderte sich der

kleine rote Zeiger mit dem Vorrat.

Es ging nun an die Kontrolle der Bremsen. Der Trieb-wagen war soweit eingeschaltet. Die Anzeigen unter dem Schalterkasten waren mehrheitlich dunkel und nur jene für die Türsteuerung leuchteten. Dank der eingebauten Instrumentenbeleuchtung waren diese, wie der Geschwindigkeitsmesser erhellt.

Auch mit den

aktivierten

Bremsen sollte sich an die-sem Bild eigentlich nicht viel

ändern, denn die An-zeigen unter dem Verriegelungskasten wurden erst bei

der Fahrt wichtig. Damit die Druckluftbremsen geprüft werden konnten, mussten die beiden Bremsventile zuerst versorgt wer-den. Dieses als BV-Hahn bezeichnete Ventil befand sich nicht auf, sondern am Führertisch. Erst wenn dieses Ventil geöffnet war, konnten die Bremsventile mit Luft versorgt werden. Jedoch wurde mit den offenen BV-Hahn auch die Zugsicherung aktiviert.

Damit war die

Rangierbremse

bereits bereit, der näher zum Lokführer angeordnete Griff konnte einfach

gegen den Bediener gedreht werden und die

Bremse wurde angezogen.

Zog der Lokführer die

Rangierbremse an, konnte er den

Druck im am nächsten zu ihm liegenden

Bremszylinder ablesen. Über die

restlichen drei Bremszylinder hatte er jedoch keine Informationen. Bei der

Rangierbremse reichte diese Lösung jedoch aus. Für diese Anzeige war bei

diesem

Triebwagen sogar ein eigener Zeiger mit Skala vorhanden. Dieser

schwarze Zeiger war bei der Anzeige sogar mit «Rangierbremse» beschriftet

worden.

Oberhalb des Rangierbremsventils wurde dann das

Bremsventil für die

automatische Bremse montiert. Hier verwendete man dazu

ein

Führerbremsventil

aus dem Hause Oerlikon Bremsen. Es war von der

Bauart

FV4a

und zeichnete sich durch seine grosse Leistungsfähigkeit aus.

Die Bedienung war dem

Lokomotivpersonal bekannt, denn schon die Baureihen

Re

4/4

und

Ae

6/6 hatten dieses Modell erhalten. Zudem war es leicht zu bedienen.

Im Gegensatz zum Vorgängermodell konnte hier jedoch ein

Hoch-druckfüllstoss mit anschliessender

Niederdrucküberladung erzeugt

werden. Damit wurden längere Züge schneller gefüllt. Jedoch musste

deswegen auf dem Fahrzeug eine Schutzvorrichtung eingebaut werden. Die Bremsprobe mit der automatischen Bremse wurde jedoch nicht nur mit den Manometern vollzogen. Da wir davon ausgingen, dass es sich um einem Pendelzug handelt, muss die Bremsprobe mit der automatischen Bremse am ganzen Zug gemacht werden.

Bei der ersten

Inbetriebnahme war dazu eine

Hauptbremsprobe mit Hilfe des Zugpersonals,

oder allenfalls mit dem Personal vom

Rangier-dienst, vorgeschrieben worden. Bei dieser Druckluftbremse kontrollierte das erwähnte Personal den Zug. Der Triebwagen wurde jedoch durch den Lokführer anhand seiner Anzeigen kontrolliert.

Dabei waren die beiden Anzeigen für den

Bremszylinder hilfreich. Man konnte diese Kontrolle nämlich auch bei

angezogener

Rangierbremse vornehmen. Bei anderen Fahrzeugen musste dazu

jede andere

Bremse gelöst sein. Ein Vorteil, den es wirklich nur bei

diesem

Triebwagen gab.

Mit dem Abschluss der Bremsprobe der automatischen Bremse war der Pendelzug eigentlich fahrbereit. Die beim Triebwagen immer noch zur Sicherung angezogene Handbremse konnte nun auf der Plattform gelöst werden. Sofern ein Heizer, oder Führergehilfe anwesend war, über nahm dieser die Aufgabe im Auftrag der Lokführers, der zuerst den Zug mit der Rangierbremse sicherte.

Um die

Handbremse

zu lösen, musste das

Handrad

so lange im Uhrzeigersinn gedreht werden, bis dieses am Anschlag war. Der

Griff konnte nun abgeklappt werden, denn während dem Betrieb wurde der Zug

nur noch mit den

Druckluftbremsen

gesichert. Der

Fahrt stand damit nichts im Weg und diese erfolgt nun vom Abstellort zum

Gleis, wo eine Fahrt als Zug beginnen soll. Dann jedoch ab dem

Steuerwagen. Wie wichtig das wirklich war, erfahren wir jedoch später,

jetzt soll losgefahren werden.

Dadurch wurden die Türen am ganzen

Zug geschlossen und blieben anschliessend verriegelt. Damit leuchtete nun

keine Lampe mehr. Für die Freigabe der Türen musste die gelbe

Meldelampe

gedrückt werden. Mit dem kleinen Griff auf der rechten Seite des Lokführers wurde die Fahrrichtung eingestellt. Dazu schob man den Griff einfach in die Richtung, in die man fahren wollte. Pfeile wiesen zudem da-raufhin, dass es sich um die Fahrrichtung handelte.

Eine

Schutzeinrichtung verhinderte, dass dieser Griff bei Fahrt um-gestellt

werden konnte. Zudem konnte ohne Wahl der Fahrrichtung auch keine

Zugkraft

aufgebaut werden. Die beiden Hebel waren daher verriegelt. Der Fahrschalter musste in der Folge ebenfalls nach vorne ge-schoben werden. Durch die eingebauten Rasten sprang dieser direkt auf die Stellung Minus und Punkt.

Für den Lokführer nicht erkennbar,

wurden im

Maschinenraum durch die Steuerung die

Trennhüpfer geschlossen.

Damit war der

Triebwagen zur Fahrt bereit und beim Beginn dieser Fahrt,

gab es bei der Schulung des Personals je nach

Depot eine etwas andere

Lösung.

Die Lösung eins sah vor, dass bei der Anfahrt, die

Rangierbremse gelöst wurde und der

Fahrschalter kurz auf ++ und danach sofort

wieder auf Punkt verbracht wurde. Dieser «Pluspluskick» wurde jedoch nicht

von allen Instruktoren in den

Depots unterstützt. Diese empfahlen dem

Personal schrittweise jede

Fahrstufe

mit kurzen Klicks auf «M» zu schalten.

Beim

Triebwagen

RBe 4/4 mochten beide Lösungen akzeptable Ergebnisse zu bringen. Bei den

Lokomotiven

der Baureihe

Re 6/6 ging das nicht immer gut.

Zudem leuchtete mit jeder Fahrstufe die mit dem Fahrschalter geschaltet wurde, die Meldelampe zum Stufenwähler. Damit war die Rückmeldung von der Steuerung vorhanden.

Sollte es eine Störung geben, leuchtete diese Lampe dauernd und

der

Trieb-wagen baute keine

Zugkraft auf.

Eine Anzeige der Stufe, war im Gegensatz zu einem

Steuerkontroller

nicht vorhanden. Die Zugkraft wurde vor dem Lokführer an einem Instrument angezeigt. Dabei war nur noch eine Anzeige für den Fahrmotorstrom vorhanden. Nötig wurde diese Lösung, weil wegen der Vielfachsteuerung bis zu zwölf Anzeigen benötigt worden wären.

Dazu

fehlten der Platz und die Übersicht bei den Anzeigen ginge verloren. Daher

war neben der Anzeige für den

Fahrmotorstrom ein weiteres

Instru-ment

vorhanden, das jedoch eine eigene Skala besass. Dieses zusätzliche Instrument wurde als Differenzstrom bezeichnet. Dort wurde der Unterschied zwischen der höchsten und der niedersten Triebachse angezeigt. Bei mehreren Triebwagen in der Vielfachsteuerung konnten dort immer wieder geringe Ausschläge erkannt werden.

Erst, als auch die

Lokomotive

Re 4/4 II eingebauten wurde, war der

Zeiger sehr schnell am oberen Anschlag und verliess diesen nicht so

schnell. Das war jedoch ebenfalls korrekt.

Mit dem

Fahrschalter und seinen Stellungen konnten die

erforderlichen

Zugkräfte eingestellt werden. Wie die Stufen bei welcher

Stellung geschaltet wurden, wusste das

Lokomotivpersonal anhand der Schulung.

Die dabei angewendeten Werte wurden bei den Anzeigen mit einer Tabelle

aufgelistet. Diese wurde lediglich benötigt, wenn langfristige Werte, wie

der Stundenstrom, oder aber die Werte für 20 und 40 Minuten bei der

elektrischen

Bremse eingehalten werden mussten.

Dabei wurde jedoch nicht jeder

Führerstand mit dem

gleichen Modell ausgerüstet. Im Führerstand eins montierte man ein Modell

mit Registrierung der Fahrdaten. Dazu war im Anzeigegerät ein spezieller

blauer Streifen vorhanden. Dieser zeichnete die Fahrdaten dauerhaft auf

und musste von Zeit zu Zeit durch eine neue Rolle ersetzt werden. Die

Handhabung dieser Streifen war Angelegenheit der Lokführer. Diese wussten

auch, wie am Ende des Tages damit verfahren werden musste.

Im

Führerstand zwei kam jedoch ein Modell zum Einbau,

dass eine Aufzeichnung des zuletzt zurückgelegten Weges hatte. Diese

Aufzeichnungen waren sehr genau und erlaubten eine Auswertung auf den

Meter genau. Da die Aufzeichnung auf einer sich drehende

Farbscheibe

erfolgte, wurden die Fahrdaten nach rund 2 000 Metern wieder gelöscht. In

diesem Modell waren zudem die von der Geschwindigkeit abhängigen

Schaltungen eingebaut worden.

Eine solche von der Geschwindigkeit abhängige Schaltung

ist auf unserer Fahrt aktiv, denn die rot leuchtende

Meldelampe konnte

noch nicht erlöschen, weil die Anzahl der

Fahrstufen und die

Geschwindigkeit noch zu gering waren. Da im

Rangierdienst selten schneller

als 30 km/h gefahren wurde, leuchtete die rote Lampe zur

Ventilation

dauernd. Wichtig war dies, wenn kontrolliert werden sollte, ob die

Glühbirne dieser Lampe noch funktioniert.

Die gefahrene Geschwindigkeit wurde über die

Zugkraft

und mit dem

Fahrschalter und den damit erzeugten

Strömen an den

Fahrmotoren geregelt. Eine Anzeige, welche Stufe eingeschaltet war, gab es

jedoch nicht mehr. Mit etwas Erfahrung, wusste das

Lokomotivpersonal jedoch,

dass bei einem bestimmten Strom das gewünschte Ergebnis erreicht werden

konnte. Reduziert wurde der Strom mit der Stellung Minus. Letztlich

öffneten sich die

Trennhüpfer mit der Stellung «0».

Angehalten wurde mit der

automatischen Bremse. Die

Rangierbremse kam nur zur Anwendung, wenn der

Triebwagen alleine

eingesetzt wurde. Kurz vor dem Halt, der nun jedoch am

Bahnsteig erfolgte,

mussten die Türen mit der gelben

Meldelampe frei gegeben werden. Damit war

der Zug nun auch den Reisenden zugänglich und der Lokführer muss in

unserem Beispiel auf den

Steuerwagen wechseln. Das konnte aussen, aber

auch durch den Zug erfolgen.

Eine

Beleuchtung erlaubte auch in der Nacht und bei Dunkelheit einen Blick auf

den

Fahrplan. Die helle Lampe, wurde jedoch nur so wenig wie möglich

eingeschaltet. Auch wenn der Triebwagen vom Steuerwagen eingeschaltet werden konnte, musste noch eine «Pendelprobe» zur Prüfung der Fernsteuerung durchgeführt werden. Diese sah vor, dass vom Steuerwagen aus mit dem Fahrschalter Zugkraft aufgebaut werden musste.

Kamen vom

Triebwagen die entsprechenden

Rückmeldungen, war die

Pendelprobe erfolg-reich abgeschlossen worden

und die

Fernsteuerung

funktionierte.

Besonders wichtig war diese Prüfung, wenn der

Pendelzug frisch formiert

wurde. Ein defektes Kabel konnte nie ausgeschlossen werden. Bei der Fahrt mit einem Zug kamen neben den beschriebenen Funktionen noch die Zugsicherung, deren Quittierschalter unter dem Fahrschalter und die Lokpfeife im Griff des Fahrschalters dazu.

Funktionen, die sich kam mehr zwischen den einzelnen

Baureihen unterschieden und daher nicht erneut erwähnt werden müssen,

jedoch gab es noch eine Funktion und dabei kommen wir zur vergessenen

Meldelampe im

Führertisch, denn die meldete sich bisher nie.

Die Rede ist von der

Meldelampe zum

Schleuderschutz. Diese wurde erst aktiviert, wenn eine

definierte Situation eintrat. Daher konnte diese lange Zeit dunkel

bleiben. Bei höheren Geschwindigkeiten waren die Meldelampen dunkel, das

galt auch für die Warnlampe der

Ventilation. Lediglich die Meldelampe für

den

Stufenwähler leuchtet bei den einzelnen Schaltungen

mit dem

Fahrschalter auf. Wenn jedoch

der Schleuderschutz aktiv wurde, blinkte dessen Lampe.

Dabei wurde ein geringer Druck in den

Bremszylindern der

Triebachsen

erzeugt. Bei sehr schlechtem Zustand der

Adhäsion

und schwerer

Anhängelast

konnte es jedoch passieren, dass dem Lokführer mit Schalter zum

Sander und der

Schleuderbremse die Hände aus-gingen. Bei kühler Witterung und wenn im Zug ein Speisewagen eignereiht war, wurde auch die Zugsheizung eingeschaltet. Dazu betätigte das Lokomotivpersonal den entsprechenden Steuerschalter. Die Rückmeldung erfolgte mit dem Leuchten der entsprechenden Melde-lampe mit einem gelben Blitz.

Diese

Zugsheizung

blieb auch eingeschaltet, wenn der Zug in einem Wendebahnhof ankam. Nur

wenn aus Erfahrung Verstärkungswagen beigestellt wurden, schaltete das

Lokomotiv-personal die

Heizung aus.

Dazu gehörte, dass grundsätzlich

die

Handbremse des

Triebwagens angezogen werden musste. Auch der

Registrierstreifen musste, wie bei den anderen Baureihen entnommen werden.

Am Schluss der Arbeit musste dieser Streifen vom letzten Lokführer des

Tages der Obrigkeit abgegeben werden.

Galten die jedes Jahr neu

eingeführten Wintermassnahmen, wurden Züge im Freien grundsätzlich

eingeschaltet remisiert. Dabei gab es beim

Triebwagen RBe 4/4 ein Problem.

Die

Ventilation lief immer und so wirkten die Massnahmen nicht so gut.

Daher musste in diesem Fall das

Lokomotivpersonal die

Lastschalter zu den

drei

Ventilatoren manuell auslösen. Die Türe zum Schrank wurde dann jedoch

zum Hinweis offengelassen.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Auch

hier galt die Devise, dass zuerst die Kontrollen aussen am Fahrzeug

ausgeführt wurden. Diese opti-sche Begehung beschränkte sich jedoch beim

Auch

hier galt die Devise, dass zuerst die Kontrollen aussen am Fahrzeug

ausgeführt wurden. Diese opti-sche Begehung beschränkte sich jedoch beim

Die

weitere

Die

weitere  Beim Aufbau des

Beim Aufbau des

Um

zu erkennen, ob das

Um

zu erkennen, ob das

Dieses

Dieses

Bevor der

Bevor der

Bevor wir feststellen, dass der

Bevor wir feststellen, dass der

Da nun der

Da nun der

Im

Im

Wollte der Lokführer

Gegenmassnahmen ergreifen, blieb ihm beim

Wollte der Lokführer

Gegenmassnahmen ergreifen, blieb ihm beim

Am Schluss der Tagesleistung

wurde der

Am Schluss der Tagesleistung

wurde der