|

Einleitung |

||||

|

|

Navigation durch das Thema | |||

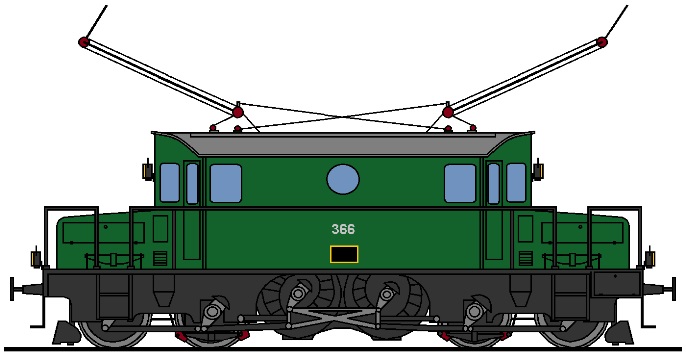

| Baujahr: | 1926 - 1943 | Leistung: | 4 400 kW / 6 000 PS | |

| Gewicht: | 140 t | V. max.: | 100 km/h | |

| Normallast: | 650 t | Länge: | 20 260 mm | |

|

Was 1905 mit einem

Versuchsbetrieb

im Grossraum Zürich begann, hatte sich in nur wenigen Jahren zu einem

grossen Erfolg für die neue Technik entwickelt. Selbst die Entwickler

hatten am Anfang kaum an eine solche Entwicklung gedacht. Wollte man doch

nur die Städte von der Belastung des Rauches befreien. Dazu sah man kleine

und leichte Maschinen vor, die mit hoch gespanntem

Wechselstrom

betrieben werden sollten.

Meistens wurde bis

anhin mit

Gleichstrom

gearbeitet. Dazu war auch der Motor vorhanden. Ohne diesen konnte man kein

Fahrzeug bewegen, denn dazu brauchte man eine Bewegung. Im Gegen-satz zur

Dampfmaschine

bot der Motor bereits eine drehende Bewegung und damit konnte man die

Antriebe

anders aufbauen, was neue Fahrzeuge erlaubte. Leichte

Motorwagen

halfen den meist kleinen Bahnen, welche die neue Technik nutzten.

Die Netze hatten

jedoch den Nachteil, dass die

Spannung

nicht verändert werden konnte. Zudem waren auch die anfänglich verwendeten

Werte für grössere Strecken nicht geeignet. Grosse Anlagen, wie jene der

FS, mussten mit Spannungen von bis zu 3000

Volt

arbeiten um letztlich noch Werte von lediglich 1500 Volt in der

Fahrleitung

zu haben. Steile

Bergbahnen,

wie jene in der Schweiz, waren damit kaum zu bewältigen, weil der

Spannungsabfall zu gross war.

Alternativ dazu gab

es den

Drehstrom.

Die sehr robusten und einfachen Motoren bei diesem System machten das

System lukrativ. Der

Drehstrommotor

bestach durch seine einfache Bauweise. Nutzte man die zur

Frequenz

passende Drehzahl, fuhr der Zug dieses Tempo egal, was für Neigungen

vorhanden waren. Selbst der Wechsel zum

Generator

schaffte dieser Motor ohne grosse Probleme. Etwas besseres sollte es nicht

mehr geben.

Insbesondere Italien

und die Schweizerischen Bundesbahnen SBB hatten umfangreichere Anlagen.

Wobei der Schwerpunkt des schweizerischen Netzes auf dem fast 20 Kilometer

langen Simplon-tunnel lag. So kam es, dass vielerorts Dampflokomotiven verwendet wurden. Kohle war billig bei der Beschaffung und die Maschinen hatten aus-gesprochen hohe Zugkräfte.

Ergänzt wurde dies

mit den vielen Fabriken, die auch über das not-wendige Fachwissen

verfügten. Dank dieser Vielfalt entwickelten sich die

Lokomotiven immer mehr und sie wurden dadurch besser und

konnten mehr

Leistung

erbringen. Etwas, was in den Steigungen von Vorteil war. Das passte bei den vielen Bahnen in Europa und insbesondere die Gotthardbahn zeigte seit der Eröffnung deutlich, was mit den grossen Dampflokomotiven in Steigungen ausgerichtet werden kann. Jedoch zeigte gerade diese Bahngesellschaft, dass es auch mit dieser Traktionsform durchaus Probleme geben kann. Wobei damals das grösste davon schlicht noch nicht so bekannt war. Doch sehen wir uns die Schwierigkeiten an.

Lange

Tunnel,

wie jener am Gotthard, bekamen Probleme mit dem Rauch und dem Dampf. Der

Scheiteltunnel

füllte sich daher schnell mit dem Gemisch und so wurde die Sicht

behindert. Ohne ausreichende Sicht auf die Signale konnte aber kein

Betrieb geführt werden. Nicht zu bedenken, wenn man damals noch die

Probleme mit dem

Kohlenmonoxyd

einberechnet hätte. Personal, das unter Hustenreiz litt, waren aber

Anzeichen dafür.

So sollte die Sicht

im

Tunnel

zusätzlich verbessert werden. Doch es blieb immer noch ein Faktor, der

auch von der besten Ge-sellschaft nicht beeinflusst werden konnte. Es

waren die Alpen und das damit verbundene Wetter. Das Wetter hatte grosse Auswirkungen. Bei gewissen Wetter-lagen blieb die Luft im Tunnel stehen. Die hohe Luftfeuchtigkeit bewirkte, dass sich der Dampf schlecht auflöste. In diesem Fall musste der Tunnel gesperrt werden.

Künstliche

Belüftungen waren die Folge. Viel Aufwand für einen Betrieb, der

ausgesprochen gefährlich war, doch damals war man sich der grossen Gefahr

mit dem

Kohlenmonoxyd

noch nicht so bewusst. Unter diesen Voraussetzungen wurde die Bahn zwischen Fru-tigen und Brig in Angriff genommen. Hauptteil war der Schei-teltunnel mit seinen rund 13 Kilometer Länge.

Noch wusste man

nicht, dass er noch etwas länger werden würde. Mehr Sorgen machte sich die

Gesellschaft um den Betrieb. Wegen den Problemen am Gotthard sah man eine

künstliche Belüftung vor. Doch mit den Erfolgen in Seebach, boten sich

neue Lösungen.

Es war die junge

Lötschbergbahn, die sich entschloss neue Wege zu gehen. Die Versuche in

der Nähe von Zürich zeigten Erfolge, so dass man sich bei der BLS für den

Wechselstrom

entschied. Eine zweite

Versuchsstrecke

sollte daher geschaffen werden. 1910 konnte die

Fahrleitung

zwischen Spiez und Frutigen in Betrieb genommen werden. Der

Tunnel

Hondrich war dabei einer der ersten, der mit Wechselstrom befahren wurde.

Der Weg für das neue

System war nun frei. Mit dem Hondrichtunnel war nun auch das Problem

gelöst worden. Die junge Gesellschaft be-nötigte nun die

Lokomotiven und da hatte man keine grosse Auswahl.

Die bei der Eröffnung

der Lötschbergbahn beschafften 13 Maschinen der Baureihe

Fb 5/7 hatten anfänglich noch mechanische Probleme.

Die Konstrukteure mussten sich an die neuen

Zugkräfte

der 2500 PS starken

Lokomotive gewöhnen. Diese mussten mit massiven

Verstärkungen gebändigt werden. Jedoch haben wir erfahren, dass in diesem

Punkt die

Dampfmaschine

sehr gut war. Warum denn die grossen Probleme mit dem

Antrieb?

Auch wenn der

elektrische Motor bei der wichtigen

Anfahrzugkraft

nicht mit der

Dampfmaschine

mithalten sollte, war er überlegen. Bei der Ausnützung der Kräfte war er

der Dampfmaschine ebenbürtig, jedoch bei der erzeugten

Leistung

deutlich überlegen. Einsparungen beim Gewicht führten letztlich zu den

Problemen. Die Baureihe

Fb 5/7 wurde mit den Anpassungen um zwei Tonnen

schwerer, was die

Achslast

noch mehr erhöhte.

Mit der Lösung beim

Antrieb

hatte sich die Maschinen im täglichen Betrieb bewährt und zeigten deutlich

den Vorteil der elektrischen Traktion auf. Ähnliche Anlagen kamen in der

Zeit auch in Deutschland vor. Wobei dort nicht so gewaltige Steigungen

gemeistert werden mussten. Doch so richtig sollte sich der Erfolg nicht

einstellen, da musste ein anderes tragisches Ereignis helfen. Der erste

Weltkrieg mit seinen verheerenden Auswirkungen brachte den Durchbruch.

Sie müssen bedenken,

dass bei einer Fahrt der Brenn-stoff mehr kostete, als das Personal auf

der

Lokomo-tive in einem Jahr ver-diente. Lange konnte das

nicht gutgehen und viele kleinere noch verbliebene Gesellschaften konnten

den Betrieb nicht mehr ausführen. Die Folge war der Bankrott.

Ein Szenario, das

auch der jungen Gesellschaft am Lötschberg hätte passieren können.

Dampflokomotiven besass man auch und das führte dazu, dass sich die Bahnen

um die BLS-Gruppe

zusammenschlossen. Wo es ging, wurden die konkursiten Gesellschaften in

die

Staatsbahnen

überführt. Zum Teil verschwanden Strecken von der Bildfläche. Kaum

Probleme bekundeten wirklich nur jene Unternehmen, die mit

Strom

fuhren.

Die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB hatten während dem Krieg jedoch das grösste Problem zu

lösen. Am Gotthard lief der Verkehr befriedigend. Mit den teuren

Kohlen

konnten die Züge jedoch nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Die

Folge davon war, dass man, wo es ging zu heimischem

Holz

griff und den Betrieb zum Teil einstellte. Für eine

Staatsbahn war das natürlich gar nicht gut,

denn sie hatte eine klare Vorgabe zu erfüllen.

So schwanden die Abneigungen

gegen den

Wechselstrom bei den

Staatsbahnen. Der Entscheid brachte dann

den grossen Durchbruch, denn nun ging es in der Schweiz rasend schnell.

Doch der Beginn war der Gotthard, weil dort der Verbrauch bei der

Kohle

mit Abstand am grössten war. Klar, es gab andere Strecken mit steilen

Abschnitten, aber zusammen mit dem Verkehr, war der Gotthard in diesem

Punkt schlicht nicht zu übertreffen.

Die ersten

Lokomotiven

für

die

Staatsbahnen mussten daher um 1917 die gleichen Bedingungen erfüllten,

wie die Maschinen der BLS. So kam es, dass die Modelle für die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB auf den Erfahrungen mit der Reihe

Fb 5/7

aufbauten. Nur ging man jetzt noch einen Schritt weiter und die

Zugkraft

wurde noch etwas gesteigert. In der Folge sollte die neue Lokomotive für

Güterzüge über eine zusätzliche

Triebachse verfügen.

Mit der Antwort der

Maschinenfabrik Oerlikon MFO kam eine aus der Reihe

Fb 5/7

entwickelte

Lokomotive. Diese wurde anfänglich noch als Baureihe

Fc 2x 3/4 geführt.

Mit der Umstellung der Bezeichnungen gab das letztlich die Reihe

Ce

6/8 II. Wir kennen die Lokomotiven heute unter dem Begriff «Krokodil». Was sie

so erfolgreich machte, war die hohe

Zugkraft und die Neuerung, die es

bisher noch nicht gab, die elektrische

Nutzstrombremse.

Vor der Industrie

vorgeschlagen, kam sie zum Einbau, weil gerade die

Lokomotive

der

BLS-Gruppe zeigte, dass Talfahrten ohne diese

Bremse durchaus gefährlich

werden konnten. Daher wurden die Vorschriften geändert und die Modelle für

die

Staatsbahnen in der letzten Sekunde noch angepasst. Das brachte

betrieblich einen grossen Vorteil. Doch noch mehr schätzte man natürlich

die gesteigerte

Leistung

der neuen Lokomotive.

Die im

Güterverkehr

verwendete Reihe

Ce

6/8 II

war einfach etwas besser, als die älteren

Maschinen der BLS. Die Entwicklungsschritte damals waren enorm, brachten

die Erfahrungen doch immer bessere

Lokomotiven

hervor. Doch viel wichtiger

war, dass die neue Technik den Betrieb so richtig in Schwung brachte. Die

Züge wurden schwerer. Doch auch die

Zugvorrichtungen machten einen Schritt

weiter. Die Folge davon waren die höheren

Zughakenlasten.

So war die Reihe

Be 5/7 den

Güterzügen kaum mehr

gewachsen. In der Steig-ung wurden zwei Stück benötigt. Selbst bei

Reisezügen kamen oft auch zwei Modelle an den Zug. Das beanspruchte die

kleine Serie zusätzlich und die Re-serven schwanden. Jedoch gab es auch ein Problem. Die zusätzlichen Lokomotiven mussten wieder ins Tal, was auf der einspurigen Strecke nicht leicht war. Grösser war jedoch das Problem, dass man einen ausreichend schweren Zug benötigte.

Wegen der fehlenden

elektrischen

Bremse durfte die

Be 5/7 die Talfahrt nicht alleine antreten.

Beliess man die zweite

Lokomotive

am Zug, fehlte sie, denn dazu hatte man

zu wenig Maschinen im Bestand.

Ein Problem, das nicht so

leicht gelöst werden konnte. Die für die

Dekrets-bahnen beschafften

Maschinen der Baureihe

Ce 4/6 waren willkommene Ent-lastungen im

bescheidenen Fahrzeugpark. Diese für Nebenbahnen entwickelten

Lokomotiven

vermochte nicht die notwendige Entlastung bei der BLS zu bringen. Zu

bescheiden war die

Zugkraft. Wenn man diese Maschinen von den

Bahnlinien

abzog, fehlten sie dort und das war auch nicht die Lösung.

Es fehlte einfach an allen

Ecken und Enden an

Lokomotiven. Alles in allem war klar, die BLS-Gruppe

musste sich um neue Lokomotiven für die

Bergstrecke bemühen, wollte man

nicht Züge an den Gotthard verlieren. Die BLS benötigte somit bereits die

zweite Generation von leistungsfähigen Maschinen. Während andere Bahnen in

Europa erst richtig mit elektrischen Lokomotiven fuhren. Nur die neue

Maschine musste viel leisten können.

|

||||

|

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Der

Der

Jedoch

stand diesem guten Motor die komplizierte und sehr auf-wändige

Jedoch

stand diesem guten Motor die komplizierte und sehr auf-wändige

Anweisungen

an das Personal und harte Strafen bei Verstössen dagegen sollten die

Probleme mit dem Rauch etwas mildern. Die

Anweisungen

an das Personal und harte Strafen bei Verstössen dagegen sollten die

Probleme mit dem Rauch etwas mildern. Die

Mit

weiteren Versuchen sollten nun die

Mit

weiteren Versuchen sollten nun die

Durch

die knappen Vorräte bei den

Durch

die knappen Vorräte bei den

Es waren immer mehr Züge am

Lötschberg zu befördern und die vorhandene Anzahl

Es waren immer mehr Züge am

Lötschberg zu befördern und die vorhandene Anzahl