|

Entwicklung und Beschaffung |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Die BLS benötigte

neue und bessere

Lokomotiven. Daher war es wichtig, dass man sich die

Beschaffung gut überlegte, denn einen Fehler durfte man sich diesmal nicht

erlauben, denn man hatte ja ausreichend Erfahrung. Bei der Reihe

Be 5/7

mussten sämtliche Maschinen nachgebessert werden, weil man damals aus

Zeitnot auf die Beschaffung von

Prototypen

verzichtet hatte. Es eilte auch jetzt, aber diesmal wurde vom Besteller

ein umfangreiches

Pflichtenheft

verfasst.

Grundsätzlich sollte

die neue

Lokomotive alleine die

Zughakenlast

befördern können. Die ersten

Ce

6/8 II

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB konnten bereits 450 Tonnen die

Rampen

hochziehen. Da die Zughakenlast am Lötschberg neu jedoch auf 510 Tonnen

festgelegt wurde, war klar, die neue Maschine musste etwas mehr ziehen

können, als die Lokomotive der

Staatsbahnen.

Ein Schritt der technisch durchaus möglich erschien.

Der von den

Dampflokomotiven übernommene

Stangenantrieb

der Baureihe

Be 5/7

vermochte zu Beginn des Einsatzes nicht zu überzeugen. Die BLS kämpfte

anfänglich mit verbogenen

Triebstangen

und musste massive und schwere Teile anbringen. Das wirkte sich nicht nur

positiv auf die Laufruhe der

Lokomotive aus. Bei einer neuen Maschine, die noch

grössere

Anhängelasten

schleppen musste, hätte sich das Problem womöglich erneut gezeigt. Dabei muss man aber wissen, dass die Entwicklung dieser Lokomotive noch ohne ausreichende Erfahrungen der Maschinen der Staatsbahnen erfolgen musste. Erst die ersten Modelle der Reihe Ce 6/8 II konnten erkennen lassen, dass der Antrieb mit Triebstangen durchaus erfolgreich verwendet werden konnte. Andererseits zeigte der Winterthurer Schrägstangenantrieb geometrische Fehler auf. Die BLS vertraute daher kaum mehr dieser Technik.

Die am Gotthard

eingesetzten

Lokomotiven hatten ebenfalls den

Stangenantrieb

erhalten. Jedoch waren die neusten Modelle der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB mit einem neuartigen

Antrieb,

der auf jede

Triebachse

einzeln wirkte, ausgerüstet worden. Die schweren

Triebstangen

waren vergessen. Hinzu kam, dass die ersten Erfahrungen mit der Baureihe

Be 4/7

recht zuversichtlich waren und man sich so auch bei der BLS an einer

solchen Lösung erfreuen konnte.

Das bedeute somit,

dass man eine Maschine beschaffen musste, die hauptsächlich für den

Güterverkehr

vorgesehen war. Die

Lokomotiven

Ce

6/8 II der schweizerischen Bun-desbahnen SBB

zeigten, dass solche Modelle mit sechs

Triebachsen

versehen waren.

Grundsätzlich hätten

sich die Verantwortlichen der BLS-Gruppe

auch an der von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgearbeiteten Reihe

Ce

6/8 III

erfreuen können. Jedoch waren diese

Lokomotiven mit 65 km/h zu wenig schnell und die Technik

mit

Triebstangen

auch schon veraltet. Daher war klar, man musste in Spiez ein eigenes

Pflichtenheft

für eine neue Maschine erstellen. So war sicher, dass man eine passende

Lokomotive geliefert bekommen würde.

Ein Blick in das für

diese

Lokomotive ausgearbeitete

Pflichtenheft

lohnt sich daher sicherlich. Es lohnt sich aber auch, wenn man diese

Maschine direkt mit den neusten Modellen der Schweizerischen Bundesbahnen

SBB vergleicht. So kann deutlich der Unterschied zwischen dem bewährten

Stangenantrieb

(Ce

6/8 III) und einem modernen

Einzelachsantrieb

aufgezeigt werden. Blicken wir nun in das Pflichtenheft der BLS-Gruppe.

Grundsätzlich

erwartete die BLS eine elektrische

Lokomotive mit

Einzelachsantrieb

und sechs

Triebachsen.

Diese sollten, wie bei der Reihe

Ce

6/8 III

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB in zwei

Drehgestellen

eingebaut werden. Die

Be 5/7

zeigten deutlich, dass zu lange, fest in einem Rahmen gelagerte

Fahrwerke

für die engen

Kurven

einer Gebirgsbahn ungeeignet waren. Daher blieb bei sechs Triebachsen nur

noch die Lösung mit Drehgestellen übrig.

Erst die mit

Laufachsen

verlängerte Baureihe Ce

6/8 I der Schweizeri-schen Bundesbahnen SBB konnte bessere Ergebnisse

erzielen. Damit war schnell klar, dass die neue Reihe der BLS über die

Achsfolge

6/8 oder (1‘Co) (Co‘1) verfügen sollte.

Die

Leistung

der

Lokomotive sollte ausreichen um einen

Güterzug

mit 510 Tonnen Gewicht auf den Steigungen von 27 ‰ mit einer

Geschwindigkeit von 50 km/h zu befördern. Hier war die neue

Ce

6/8 III

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit 520 auf 26 ‰ etwas höher als die

Maschine der BLS. Das bedeutete, dass beide Lokomotiven auf die damals

zulässige

Zughakenlast

der jeweiligen Strecke ausgelegt wurden.

Besonders die

Vorgaben der Geschwindigkeit überraschten. 50 km/h für

Güterzüge

war schon recht hoch. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB begnügten sich

bei der

Ce

6/8 III mit den üblichen 35 km/h. Hier waren die

unterschiedlichen Strecken massgebend, denn während man am Gotthard zwei

Geleise

hatte, mussten die Züge auf der einspurigen BLS schnell einen

Kreuzungsbahnhof

erreichen und sollten daher die Strecke so kurz wie nur möglich belegen.

Damit man diese

Geschwindigkeit mit der geforderten

Anhängelast

auch erreichen konnte, errechnete man bei der BLS in Spiez für die neue

Lokomotive eine ungefähre

Leistung

von 4 500 PS. Im Vergleich dazu war die Leistung der

Ce

6/8 III

mit ungefähr 2 500 PS wesentlich tiefer. Bei Lokomotiven mit

Stangenantrieb

ging man davon aus, dass bei 2 500 PS die maximal mögliche Leistung dieses

Antriebes

erreicht war. Das zeigten insbesondere die Reihe

Be 5/7

der BLS deutlich.

Die

Höchstgeschwindigkeit

der neuen

Lokomotive sollte auf gleicher Höhe liegen, wie bei der

Reihe

Be 5/7.

Das bedeutete, dass auch diese Lokomotive für

Güterzüge

mit bis zu 75 km/h verkehren sollte. Die

Ce

6/8 III

der SBB musste in diesem Punkt zurückstecken. Jedoch war die Wahl der

Höchstgeschwindigkeit nicht so bedeutend, denn die Reihe

Ce

6/8 III

wurde später ohne Umbau zu

Ce

6/8 III

75 und konnte auch 75 km/h fahren.

Bei der

Lokomotive der BLS-Gruppe

ergab das nun die fertige Bezeichnung Be 6/8. Somit wurde die Maschine

damals innerhalb der Schweiz zur schnellsten Lokomotive mit sechs

Triebachsen.

Wenn man von den gigantischen Doppellokomotiven bei der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB und bei der BLS absieht, wurde dieser Wert erst mit der

Reihe Ae 6/6

für die

Staatsbahnen

übertroffen. Genau genommen war das rund 30 Jahre später.

Daneben wurden noch

einige Punkte zur Ausrüstung der

Lokomotive vorgesehen. Diese lassen wir hier jedoch weg.

Für uns sind nun die wichtigsten Vorgaben vorhanden. Dabei konnten wir

erkennen, dass die Reihe Be 6/8 der BLS über eine wesentlich grössere

Leistung

verfügte, jedoch nicht unbedingt grössere Lasten ziehen konnte. Die

Leistung hatte deshalb ganz klar zur Folge, dass die Be 6/8 mit diesen

Lasten etwas schneller verkehren konnte.

Verständlicherweise

waren die eingereichten Angebote für diese

Lokomotive relativ bescheiden. Dabei kam

letztlich eine Eingabe der Firma Société Ano-nym des Ateliers de Sécheron

(SAAS) zum Zug. Dabei trat der Elektriker aus Genève als Generalunternehmer auf. Die BLS konnte sich so einfach mit der SAAS verständigen und musste nicht noch zusätzliche Angaben für den Mechaniker vornehmen.

Da Sécheron jedoch

ein Elektriker war, wurde der mechanische Teil der

Lokomotiven einem Subunternehmer übergeben. Daher

hatte die BLS im Ge-gensatz zur Reihe

Be 5/7,

welche bei SLM und MFO bestellt wurde, nun eine Bestellung bei der SAAS

vorgenommen. Die mechanischen Arbeiten für die neue Lokomotive wurden daher nicht in Genève ausgeführt, sondern an einen Lieferanten vergeben. Diese Arbeiten wurden von Sécheron der Firma SA Ernesto Breda in Mailand übertragen.

Das führte letztlich

dazu, dass diese Maschinen später als Breda-Lokomotiven

bezeichnet wurden. Die elektrische Ausrüstung, die

Antriebe

und die End-montage wurden jedoch in Genève und somit in der Schweiz

ausgeführt.

Speziell war, dass

zum Beispiel die Schweizerischen Bundesbahnen SBB, diesen Auftrag so nicht

hätten vergeben können. Die

Staatsbahnen

waren auf Grund ihrer Organisation dazu verpflichtet, ihre

Lokomotiven bei Herstellern in der Schweiz zu

bestellen. Diese Beschränkung galt jedoch für die kantonal bestimmte BLS-Gruppe

nicht, so dass erstmals der mechanische Teil für eine elektrische

Lokomotive dieser beiden Bahnen im Ausland gebaut wurde.

Die BLS-Gruppe

bestellte bei der SAAS in Genève von dieser

Lokomotive vorerst zwei Exemplare. Diese beiden

Maschinen sollten die Nummern 201 und 202 erhalten und so eine komplett

neue Nummerngruppe bilden. Diese Lieferung wurde kurz darauf mit den

Lokomotiven und den Nummer 203 und 204 um weitere zwei Lokomotiven

erweitert. So gelangten innerhalb von wenigen Jahren vier Maschinen dieser

Bauart

nach Spiez. |

|||||||||||

|

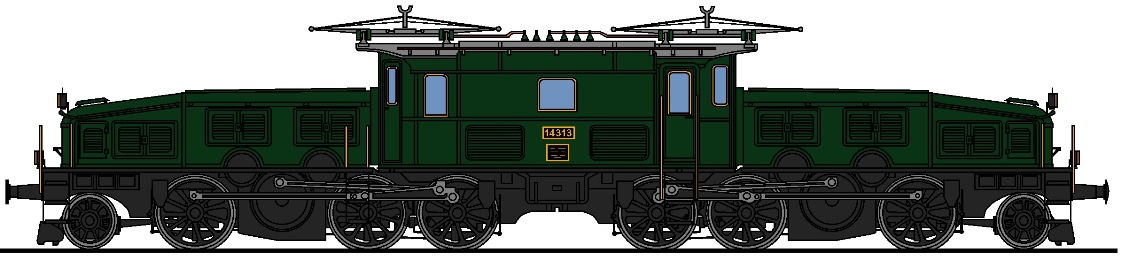

Be 6/8 Nr. 201 -

204 |

|||||||||||

|

|||||||||||

|

Baujahr: |

1926 und 1929 |

Leistung: |

3 309 kW / 4 500 PS |

||||||||

|

Gewicht: |

142 t |

V. max.: |

75 km/h |

||||||||

|

Normallast |

510 t bei 50 km/h |

Länge: |

20 260 mm |

||||||||

|

Nachdem die ersten

vier

Lokomotiven erfolgreich verkehrten, sah sich die

BLS-Gruppe

einige Jahre später gezwungen für den gewachsenen

Güterverkehr

weitere Maschinen zu beschaffen. Dabei griff man bei der BLS-Gruppe wieder

auf diese

Bauart

und den bekannten Hersteller SAAS zurück. Dabei wurden zwar auch die neuen

Einzelachsantriebe

der

Staatsbahnen

geprüft, aber um die Anzahl der Ersatzteile zu reduzieren blieb man beim

Modell der SAAS.

Das

Pflichtenheft

der

Lokomotive wurde dabei nur leicht überarbeitet

und hatte als wichtigste Punkte eine leicht erhöhte

Leistung

und eine wesentlich höhere

Höchstgeschwindigkeit

enthalten. Diese wurde benötigt, weil die Maschinen auch mit den

Schnellzügen

auf der Strecke von Thun nach Bern verkehren sollten. Dort war mit 75 km/h

kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Daher musste auch die BLS schneller

werden.

Die zur Verfügung

stehende

Zugkraft

war nur unwesentlich höher, so dass dieses Modell nicht grössere

Normallasten

zugestanden bekamen. Dabei müssen wir aber berücksichtigen, dass die

Zughakenlast

mittlerweile auf über 700 Tonnen gesteigert wurde. Diese Lasten konnten

damals jedoch nur von gigantischen

Lokomotiven, wie der Reihe

Ae 8/14 erbracht

werden. Das Modell war für die BLS schlicht zu gross und daher blieb man

bescheiden.

Weil es jedoch

zwischen den beiden Bestellungen ein Unterschied von zehn Jahren gab,

waren die gemachten Erfahrungen eingeflossen. Die technischen Unterschiede

der

Lokomotive waren jedoch nicht so gross, wie man

anhand der Bezeichnung meinen könnte. Diese vier Maschinen sollten neu als

Baureihe Ae 6/8 und nicht mehr als Reihe Be 6/8 bezeichnet werden. Die

Nummern für diese vier Maschinen lauteten 205 bis 208.

|

|||||||||||

|

Ae 6/8 Nr. 205 -

208 |

|||||||||||

|

|||||||||||

|

Baujahr: |

1939 - 1943 |

Leistung: |

3 882 kW / 5 280 PS |

||||||||

|

Gewicht: |

142 t |

V. max.: |

90 km/h |

||||||||

|

Normallast |

510 t bei 56 km/h |

Länge: |

20 260 mm |

||||||||

|

Bei diesen

Lokomotiven gab es auch mechanische

Veränderungen. So wurde ein geänderter

Führerstand

eingebaut und für den mechanischen Teil ein neuer Lieferant benannt. Diese

Maschinen wurden mechanisch bei der Schweizerischen Lokomotiv- und

Maschinenfabrik SLM gebaut. Wieder trat die SAAS in Genève gegenüber dem

Besteller als Generalunternehmer auf, nur dass nun alle Komponenten in der

Schweiz gebaut wurden.

Damit können wir zur

Betrachtung des mechanischen Teils der neuen

Lokomotive schreiten. Die oft markanten

Unterschiede der beiden

Bauarten

werde ich in den entsprechenden Punkten aufführen, so dass Sie beide

Baureihen parallel kennen lernen werden. Daher willkommen in der Welt der

Be 6/8, oder doch Ae 6/8? Letztlich war es nach mehreren Umbauten klar,

aber nun soll zwischen Be und Ae unterschieden werden.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Das

bedeute, dass man sich in Spiez zuerst um ein Trak-tionskonzept bemühen

musste. Die neue

Das

bedeute, dass man sich in Spiez zuerst um ein Trak-tionskonzept bemühen

musste. Die neue

Um

die Laufruhe der

Um

die Laufruhe der

Das

so ausgearbeitete

Das

so ausgearbeitete