|

Einleitung |

||||

|

|

Navigation durch das Thema | |||

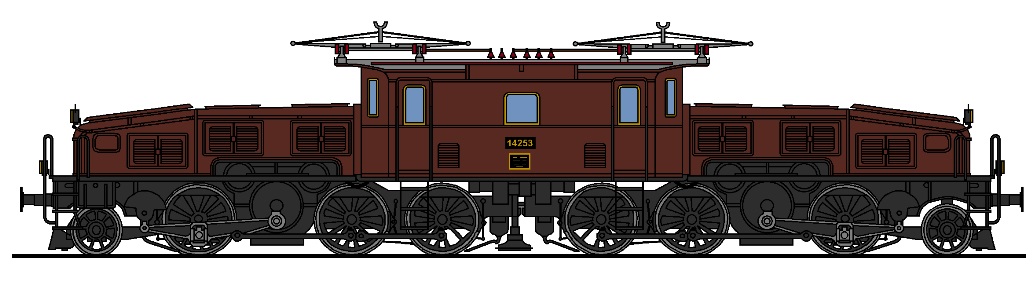

| Baujahr: | 1959 - 1966 | Leistung: | 5 860 kW / 8 800 PS | |

| Gewicht: | 160 t | V. max.: | 125 km/h | |

| Normallast: | 880 t | Länge: | 30 230 mm | |

|

Zuerst ein immer

wieder gehörter Spruch zu dieser

Lokomotive. Die Baureihe Ae 8/8 war einfach eine

doppelte Baureihe

Ae 4/4.

So falsch, wie man allgemein meinen könnte, ist diese Aussage nicht, denn

von den insgesamt fünf Lokomotiven dieser Baureihe wurden drei aus

Maschinen der Reihe Ae 4/4 hergestellt. Warum das so war, werden wir im

Verlauf dieses Artikels noch erfahren. Jedoch werden auch neue Sachen dazu

kommen.

Der zweite Weltkrieg

war vorbei und in Europa herrschte wieder Frieden. Das hatte zur Folge,

dass sich die Wirtschaft wieder erholte und die Leute nach den

entbehr-ungsreichen Jahren wieder auf Reisen gingen. Oft wurde dabei

einfach zum Ver-gnügen gereist. Mitte der 1950er Jahre begann in der Schweiz der Güterverkehr explosionsartig zu wachsen. Das Wirtschaftswunder im nördlichen Nach-barland bescherte auch den schweizer Bahn-gesellschaft grosse Erfolge.

Besonders auf den

Strecken durch die Alpen war ein überdurchschnittliches Wachstum zu

verzeichnen. In Deutschland wünschte man frisches Gemüse und Früchte aus

dem Süden. Die Bahnen brachten diese in den Norden.

Das führte zum

Beispiel dazu, dass die Schweizerischen Bundesbahnen SBB die letzten

Dampfmaschinen

mobilisierten. So wurde der sehr knappe Bestand an

Triebfahrzeugen

überbrückt. Die Maschinen fuhren dabei die meisten

Leistungen

unter der eingeschalteten

Fahrleitung.

Es waren alles Einsätze, die deutlich zeigten, wie gross der Mangel

gewesen sein musste, denn nach dem „Choli“ griff man wirklich nur in der

Not. Dampflokomotiven in den 1950er Jahren wirkten besonders in der Schweiz veraltet und nicht mehr zeitgemäss. Das Land hatte sich vor einigen Jahren von dieser Traktionsform verabschiedet und nun musste man wieder darauf zurückgreifen. Es muss jedoch erwähnt werden, dass im nahen Ausland in dieser Zeit ebenfalls die letzten Dampflokomotiven in Betrieb kamen. Eine Dampfmaschine war schlicht nicht mehr modern.

Dank diesen alten

Lokomotiven konnten jedoch die elektrischen Maschinen am

Gotthard eingesetzt werden. Doch dort regierte schlicht das Chaos und die

Züge standen einander immer wieder im Weg. Teilweise mussten in den

Bahnhöfen zwei Züge in einem

Gleis

abgestellt werden. Der Betrieb auf der Strecke drohte daher

zusammenzubrechen. Die Züge mussten abgegeben werden und dann kam immer

wieder der Lötschberg ins Gespräch.

Es war so, der

Gotthard war die Hauptachse durch die Schweiz und am Lötschberg verkehrten

eher die Züge, die auf der chronisch überlasteten Strecke am Gotthard

nicht mehr verkehren konnten. Ergänzt mit regionalem Verkehr lebte es sich

im Berner Oberland damit sehr gut. Jedoch sorgten zusätzliche Züge dazu,

dass diese am Lötschberg verkehrten. Das forderte das vorhandene

Rollmaterial

und die einspurige Strecke.

Das immer grössere

Verkehrsaufkommen besorgte der Lötschbergbahn auch nicht nur Freude.

Obwohl man über den wirtschaftlichen Erfolg zufrieden war, stellten sich

zunehmend Probleme ein. Betrieblich waren die zusätzlichen Züge, die zum

Teil vom Gotthard abgezogen wurden, um dort eine dringende Entlastung zu

ermöglichen, alles andere als beliebt. Ein Einblick in die Probleme der

BLS von damals, zeigt diese Schwierigkeiten deutlich auf.

So war die einspurige

Bergstrecke

nicht ohne weiteren Ausbau leistungsfähiger zu machen. Die Züge konnten

sich nur in den vorhandenen

Bahnhöfen kreuzen und diese waren oftmals auch noch

zu kurz, so dass nicht beide Züge im Bahnhof Platz fanden. Die Leute, die

damals die Züge lenkten, musste bei all dem Verkehr noch darauf achten,

dass sich in den kritischen

Stationen

nicht zwei zu lange Züge begegneten und so die Strecke schlicht

blockierten.

Das behinderte den

Fahrplan

massiv, denn ein zu spät verkehrender Zug hatte Auswirkungen auf andere

Züge, da diese ja die

Kreuzung

abwarten mussten. Zudem mussten die

schweren Züge immer wieder in die Steigung beschleunigen, was den

Energiebedarf der BLS deutlich steigerte. Da die BLS den elektrischen

Strom

im Gegensatz zu den

Staatsbahnen

einkaufte, schlug sich das natürlich in höheren Kosten für den Betrieb

nieder.

Rückkehrende

Vorspannlokomotiven konnten zwar den talwärts fahrenden Zügen vorgespannt

werden. Das entlastete die Strecke etwas, behinderte jedoch den Verkehr,

da die Züge oft nicht passten. Das führte dazu, dass im Tal ein Zug auf

die benötigte zusätzliche

Lokomotive

wartete und diese erst die Talfahrt

begonnen hatte. Der wartende Zug blockierte aber die Anlagen im

betreffenden

Bahnhof und behinderten wieder andere Züge.

Eigentlich hätte man doppelspurige Abschnitte ge-braucht. Bekommen

hatte man zumindest auf der

Bergstrecke längere

Stationen. Nur in den

flachen Abschnitten plante man den Ausbau. Die Bergstrecke blieb aber

vorerst einspurig. Die Lücken, die am Gotthard geschlossen wurden, sollten eigentlich am Lötschberg geschlossen werden. Nur, die Schweiz hatte den Gotthard und da war kaum Geld für die BLS vorhanden.

Der Kanton Bern war alleine nicht in der Lage, der BLS mehr

Kapazität zu ermöglichen. In Spiez konnte man daher nicht einmal hoffen,

dass sich die Situation betrieblich gross ändern wird. Wobei die

geschlossen Lücken mehr Züge am Gotthard ermöglichten.

Zudem hätte ein Ausbau der

Bergstrecke Jahre gedauert. So konnte man die akuten Probleme nicht

schnell beheben. Die Kapazität der Strecke konnte also nicht gesteigert

werden. Man musste mit den vorhandenen Anlagen arbeiten. Daher musste man

die Probleme an anderer Stelle lösen und diese Möglichkeit waren die

eingesetzten

Triebfahrzeuge. Ein schnell fahrender Zug gibt die Strecke

schneller frei, als ein langsamer

Güterzug.

Daher müssen wir auf den

Fahrzeugpark im Berner Oberland blicken. Die BLS hatte auf der

Lötschbergstrecke drei grundlegende

Lokomotiven aus unterschiedlichen

Zeitepochen in ihrem Bestand. Davon waren jedoch grundsätzlich nur noch

zwei regelmässig auf den steilsten Abschnitten im Einsatz zu finden.

Zusätzliche Maschinen gab es noch auf den mitbetriebenen Bahnen, aber die

passten auch nicht auf die

Bergstrecke.

Sie waren schlicht zu

alt geworden, zu langsam und sie konnten nicht genügend schwere Züge

ziehen. Immerhin waren diese Maschinen moderner, als die Dampflokomotiven

der Schweizerischen Bundes-bahnen SBB.

Nur, auch die

Staatsbahnen

fuhren mit den Dampflokomotiven nicht freiwillig auf der

Bergstrecke. Der

Grund waren die geringen Geschwindigkeiten. Ein Punkt, der auch bei der

Baureihe

Be 5/7 ins Gewicht gefallen ist. So schafften diese

Lokomotiven

330 Tonnen bei 50 km/h. Das war auf einer einspurigen Strecke nicht

optimal, denn man sollte mit der Geschwindigkeit der Strecke fahren

können. Nur so war ein flüssiger Betrieb möglich.

Zudem waren da die neuen

Maschinen der Baureihe

Ae 4/4, die sich im Verkehr mit den

Schnellzügen

nützlich machten und die von der

Leistung her nur schwer im

Güterverkehr

verwendet werden konnten. Daher waren diese mittlerweile sechs neuen

Lokomotiven

im

Personenverkehr

gebunden. Somit konnte man damit nicht

rechnen, denn schliesslich benötigte man auch dort Lokomotiven und die

konnte man nicht abziehen.

Kamen zusätzliche

Reisezüge,

fehlte die Baureihe

Ae 4/4 schlicht. Man musste diese entweder mit einer

Maschine der Reihe

Ae 6/8, oder mit einer

Lokomotive der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB befördern. Das bedeutete aber auch, dass auf der

Bergstrecke Maschinen der Baureihe

A 3/5 und somit Dampflokomotiven

verkehrten. Sie sehen, man nutzte wirklich jedes

Rad, das sich aus eigener

Kraft bewegen konnte.

Die Maschinen

wurden im

Güterverkehr

eingesetzt und waren dabei bis an die Grenzen der

Leistungsfähigkeit belastet. Kaum eine Maschine kam noch vor einem

Reisezug

zum Einsatz, die BLS benötigte diese

Lokomotiven

für die

Güterzüge. Die 1926 gebauten Lokomotiven waren auch schon recht alt.

Langfristig war diese

Belastung für die

Lokomotiven

nicht gut und der Unterhalt wurde zunehmend

teurer und vernachlässigt. Man flickte das nötigste und schickte die

Maschine wieder raus, denn die noch ältere Baureihe

Be 5/7 konnte nun

wirklich nicht mehr im

Güterverkehr

am Berg verwendet werden. Die

Ae 6/8

war die einzige Lösung, die man bei der BLS hatte. Die Folgen waren

dramatisch und die finanziellen Folgen gross.

Doch man hatte keine Wahl,

die Züge mussten befördert werden. Als erste Massnahme wurden daher die

Durchläufe bis nach Basel wieder eingestellt. Man konnte es sich nicht

leisten, die

Lokomotiven

zu weit entfernt verkehren zu lassen. Die

Maschine wurde in Thun meistens von einem Zug in Richtung Süden erwartet.

Daher wechselte man in Thun wieder die Lokomotiven und stellte so

Maschinen für die

Bergstrecke frei.

Blickte man auf die

konkurrierende Gotthardstrecke, erkannte man, dass dort mit den ersten

Lokomotiven

der Baureihe

Ae 6/6 eine Maschine in Betrieb genommen wurde,

die den Verkehr am Gotthard komplett auf den Kopf stellen sollte. Damit

war dort eine Lösung in Sicht und in Spiez hätte es vermutlich ein paar

Leute gegeben, die sich auch an diesen Maschinen erfreut hätten. Die

Vorteile lagen somit klar bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB.

Kam ein

Güterzug, kam eine

Lokomotive der Baureihe

Be 5/7 mit

dem

Stangenantrieb

vor den Zug. Jedoch war neben diesen beiden Baureihen

noch die grosse Maschine.

Die Reihe

Ae 6/8 mit dem

Westinghouseantrieb trug sogar die Hauptlast. Die jüngste

Lokomotive war

gerade einmal Baujahr 1939. Dabei bespannte man mit diesen Maschinen die

schweren Reise- und

Güterzüge. Dadurch waren die Lokomotiven sehr gut

ausgelastet. Das Problem war, dass diese Baureihe in zu geringer Stückzahl

vorhanden war. Zudem benötigte diese bei den meisten Güterzügen eine

Vorspannlokomotive.

Die Baureihe

Ae 6/8 war

jedoch ein Relikt aus vergangenen Tagen, die

Lokomotiven mit

Laufachsen

führten einfach zu viel totes Gewicht mit. Wenn wir kurz in den Aufbau

blicken, erkennen wir, dass das

Adhäsionsgewicht der Lokomotive bei einem

Gesamtgewicht von 142 Tonnen, 120 Tonnen war. Zum Vergleich, die Reihe

Ae 6/6 am Gotthard hatte ebenfalls ein Adhäsionsgewicht von 120 Tonnen, war

jedoch um 22 Tonnen leichter.

Die im internationalen

Verkehr eingesetzten

Güterwagen

wurden mit verstärkten

Kupplungen

versehen, so dass die

Zughakenlast am Lötschberg auf 900 Tonnen erhöht

werden konnte. Dass damit jedoch nur einer erster Schritt auf Lasten von

weit über 1000 Tonnen getan wurde, konnte man nicht wissen. Diese Last

konnte jedoch nur in der Kombination

Ae 6/8 (600 Tonnen) und

Be 5/7 (330

Tonnen) gezogen werden.

Die Folge waren die

unbeliebten zusätzlichen Vorspannleistungen, die dann jedoch automatisch

eine

Lokomotive für die Rückfahrt ins Tal generierten. Diese Situation gab

es zur Beruhigung der BLS auch am Gotthard. Dort spannte man zwei

Ae 6/6

vor so einen Zug und die

Vorspannlokomotive wurde nur auf den Steigungen

benötigt und blieb so nicht am Zug, sondern kehrte nach getaner Arbeit

wieder ins Tal zurück.

Das war am Gotthard mit dem

zweiten

Gleis noch einfach, doch am Lötschberg, war das eine

Lokomotive,

die den Fahrplan arg ins Wanken bringen konnte. Diese Maschine auf der

Talfahrt blockierte, einen Zug bergwärts. Die Kapazität der Strecke wurde

noch mehr strapaziert. Das Problem der BLS war damit keineswegs gelöst. Im

Gegenteil, die Situation verschärfte sich betrieblich noch mehr. Damit war

man in Spiez schlicht nicht zu frieden.

Es gab in der Schweiz nur

eine passende

Lokomotive. Diese schaffte die 900 Tonnen

Anhängelast auf

26‰ ohne grosse Probleme. Das war die Lokomotive der Baureihe

Ae 8/14 mit

der Nummer 11852. Diese Maschine war zwar passend, aber seit der Reihe

Ae 4/4 baute niemand mehr

Laufachsen in einer Lokomotive ein. Daher war sie

veraltet und konnte nicht nachgebaut werden. Zudem war der Ruf der

Lokomotive nicht sehr gut.

Es gab nur eine vernünftige

Lösung für dieses Problem. Es mussten neue

Lokomotiven beschafft werden,

die bis zu 900 Tonnen zu ziehen vermochten. Nur, das war leichter gesagt

als getan. Zwar war da die Baureihe

Ae 8/14 mit der Nummer 11852 der

Schweizerischen Bundesbahnen. Die Lokomotive, die alles wegziehen konnte.

Nur, die Lokomotive entstammte einer Generation, die zum Teil noch älter

war, als die jüngsten Maschinen der Reihe

Ae 6/8.

Ein Nachbau dieser

Lokomotive

war ausgeschlossen, denn die Technik entsprach nicht mehr dem aktuellen

Stand. Nur zeigte sich damit ein Punkt. Die 900 Tonnen konnten nur mit

einer Doppellokomotive gezogen werden. Alle anderen Maschinen waren damit

überfordert. Nach den Schweizerischen Bundesbahnen SBB im Jahre 1931,

überlegte sich daher auch die BLS, ähnliche Lokomotiven nach modernen

Kriterien zu beschaffen.

Jedoch war da doch noch die

Möglichkeit der

Vielfachsteuerung. Mit zwei

Lokomotiven, die in

Vielfachsteuerung verkehrten, hätte man diese

Zugkräfte auch erzeugen

können. Jedoch zeigten die Erfahrungen der Schweizerischen Bundesbahnen

SBB deutlich auf, dass solche Systeme nicht ohne Probleme funktionierten.

Die Vielfachsteuerung der Baureihe

Ae

4/6 funktionierte so gut, dass man

damit begann, diese auszubauen.

Zudem war die Anschaffung von

Lokomotiven mit

Vielfachsteuerung im Vergleich teurer. Die zwei

Lokomotiven hatten zwei zusätzliche

Führerstände und die Technik für die

Vielfachsteuerung musste man ja auch noch bezahlen. Das führte ganz klar

dazu, dass zwei Lokomotiven mit Vielfachsteuerung teurer waren, als eine

grosse Doppellokomotive. Das hinderte die Leute der BLS daran, solche

Systeme einzuführen.

So entschied man sich in

Spiez gegen zwei

Lokomotiven in

Vielfachsteuerung. Die neue Lokomotive der

BLS sollte eine gigantische Doppellokomotive nach dem Muster der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB werden. Man war damals davon überzeugt,

dass man auch in Zukunft die grossen

Leistungen nur mit gigantischen

Doppellokomotiven zuverlässig bewältigen kann. Zudem musste man sparen und

so war die etwas billigere Lokomotive auch hier im Vorteil.

Aus der Idee wurde ein

Projekt und man machte sich daran, für die BLS eine neue Doppellokomotive

zu definieren. Da die Zeit drängte, suchte man nicht lange nach neuen

Ideen und lies sogar ein spezielles

Pflichtenheft sein. Die Lösung war so

nahe, dass man in Spiez selber sogar darüber stolperte. Doch sehen wir uns

die genauen Überlegungen der Verantwortlichen kurz an und sehen dann

schnell, dass auch eine andere Lösung mit etwas mehr Mut möglich gewesen

wäre.

|

||||

|

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Beginnen

wir den Weg zur Baureihe Ae 8/8 mit der allgemeinen Situation. Diese hatte

sich seit Ablieferung der ersten Maschine der Baureihe

Beginnen

wir den Weg zur Baureihe Ae 8/8 mit der allgemeinen Situation. Diese hatte

sich seit Ablieferung der ersten Maschine der Baureihe

Im Gegensatz zum Gotthard, wo

in dieser Zeit die letzten

Im Gegensatz zum Gotthard, wo

in dieser Zeit die letzten

Blicken wir kurz auf diese

drei

Blicken wir kurz auf diese

drei

Die dritte Maschine im Bunde

war noch die Baureihe

Die dritte Maschine im Bunde

war noch die Baureihe

Der BLS fehlten moderne

Der BLS fehlten moderne