|

Der Kasten |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

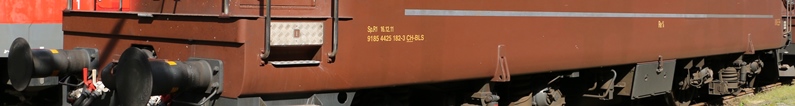

Die Entwicklung von

Lokomotiven nahm in den 50er Jahren eine Wende zu den zeitlosen

Formen. Diese funktionalen Ausführungen folgten nicht mehr einem

bestimmten Zeitgeist und wirkten daher nicht so elegant, jedoch war die

Form zeitlos und trotzdem empfanden die Leute diese Kasten als schön. Als

Beispiel soll die Entwicklung des Kastens der Lokomotive

Ae 6/6 zur

Baureihe

Re 4/4 II erwähnt werden. Die grundlegende Form wurde nur

leicht angepasst.

Jedoch gab es beim grundlegenden Aufbau und vor allem bei der

Farbgebung keine Kompromisse. Diese Forderung in einem

Pflichtenheft

war eher selten, denn oft erhoffte man sich Ver-besserungen beim Kasten. Das führte dazu, dass diese Bauweise des Kastens zur klaren Identifikation einer BLS-Lokomotive wurde. Die Idee mit dem als Markenauftritt dienenden Kasten der Lokomotiven war somit gelungen und die BLS bekam optisch einen einheitlich aus-sehenden Fahrzeugpark.

Man erkannte die Züge der BLS daher schon von weit her und musste

nur zuwarten um die Baureihe noch erkennen zu können. Beim Unternehmen war

man sich sicher.

Der Kasten für die Baureihe Ae 4/4 II ist in geschweisster

Leicht-baukonstruktion aufgebaut worden. Dabei bildeten die elektrisch

verschweissten Bleche aus Stahl eine selbsttragende Konstruktion.

Bestandteile dieser Konstruktion waren der Untergurt, die seitlichen

Wände, die beiden

Führerstände

und letztlich auch das Dach der

Lokomotive. Diese Bauweise hatte sich seit den Maschinen der

Baureihe

Ae 4/4

in der Schweiz durchgesetzt.

Wobei beim Kasten der neuen

Lokomotive noch mehr auf die die Reduktion des Gewichtes

geachtet werden musste. Man musste sogar noch weiter gehen, als das bei

der Baureihe

Ae 4/4

der Fall gewesen war. Schliesslich musste man eine

Leistung,

die einer sechsachsigen Lokomotive entsprach, auf lediglich vier

Triebachsen

abstellen. So hatte der mechanische Teil dieser Lokomotive nur ein Gewicht

von 39.7 Tonnen erhalten und war somit leichter, als der elektrische Teil.

Deutlicher konnte man die Gewichtsersparnis nicht aufzeigen.

Jedoch musste man diese Ersparnis auch teuer erkaufen, denn durchaus

sinnvolle Bauteile, die seit einigen Jahren bei

Lokomotiven in der Schweiz verbaut wurden, konnten bei der

Baureihe Ae 4/4 II nicht verwendet werden. Somit ein schwerer Tribut, den

man der hohen

Leistung

zollen musste. Auf jeden Fall lohnt es sich den Kasten genauer anzusehen.

Abgeschlossen wurde der Untergurt durch die beiden

Stossbalken.

Diese waren zur Aufnahme der Zug- und Stossvorrichtung nach

UIC

vorgesehen und wurden daher zur Einleitung der Kräfte optimal ausgeführt.

Jedoch unterliess man es, an dieser Stelle Verstärkungen vorzunehmen. Auch

auf die seit den

Lokomotiven der Baureihe

Ae 6/6

verwendeten

Zerstörungsglieder,

wurden bei der Maschine für die BLS zur Reduktion des Gewichtes

weggelassen.

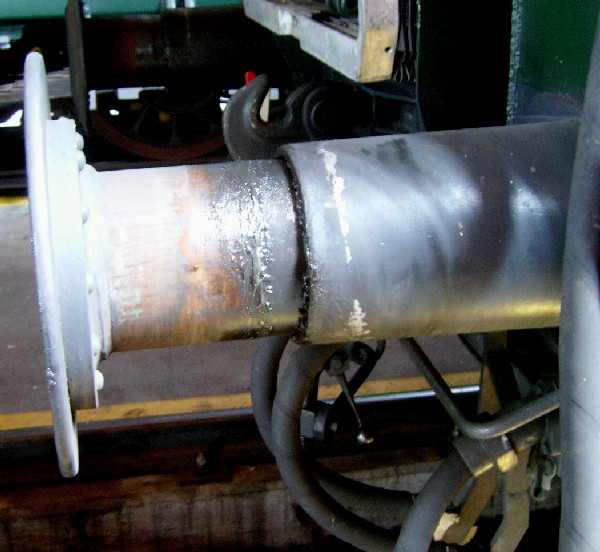

Beginnen wir mit der mittig montierten

Zugvorrichtung.

Diese bestand aus dem federnd im Rahmen gelagerten

Zughaken

und der daran montierten

Schraubenkupplung

nach

UIC.

Speziell war eine pneumatische Ausstossvorrichtung für den Zughaken. Diese

Einrichtung sollte es ermöglichen, die

Lokomotive auch in engen

Kurven,

wie es sie bei der BLS in

Bahnhöfen

häufig gab, leichter zu kuppeln. Im Betrieb wurde jedoch die normale Länge

verwendet.

Die Aufnahme für die

Zugvorrichtung

wurde jedoch, wie bei den

Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen SBB für den Einbau

einer

automatischen Kupplung

vorgesehen und besass daher ein deutlich erkennbares Loch. Daher war der

Zughaken

oben und unten mit provisorisch montierten Führungen versehen worden. Er

konnte sich daher nur seitlich bewegen und so in den

Kurven

leichter auf direkte

Zugkraft

beansprucht werden.

Die

Zugvorrichtungen

wurden durch die seitlich montierten

Stossvorrichtungen

ergänzt. Diese bestanden aus den direkt am

Stossbalken

montierten

Puffern.

Zur Reduktion beim Gewicht, konnten hier nicht die bei der Baureihe

Ae 6/6 bewährten

Zerstörungsglieder

verwendet werden. Daher sollte es bei der

Lokomotive Ae 4/4 II schon bei Kollisionen mit geringen

Geschwindigkeiten zu sichtbaren Verformungen des Kastens kommen. Ein

grösserer Aufwand für die Reparatur war die Folge davon.

Zur Optimierung der Funktion waren die beiden

Puffer

nicht mit den gleichen

Puffertellern

ausgerüstet worden. Der linke Puffer hatte, im Gegensatz zum rechten

Exemplar, eine gewölbte Form erhalten. Sie entsprachen somit den Baureihen

Ae 4/4

und Ae 8/8. Obwohl man zu jener Zeit an den Reisezugwagen der BLS und auch an den Lokomotiven Ae 6/6 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB bereits recht-eckige Pufferteller verwendete, war das hier nicht erforderlich.

Der Grund lag bei der Länge der fertigen

Lokomotive. Da wir nun die

Stossvorrichtungen

montiert haben, können wir die Länge der Lokomotive bereits bestimmten.

Wie bei der Baureihe

Re 4/4 II gab es hier Unterschiede innerhalb der

Baureihe. Die Maschinen der Reihe Ae 4/4 II waren, wie die Lokomotiven mit den Nummern 166 bis 173, mit einer Länge von 15 100 mm gemessen worden. Damit waren die Lokomotiven kurz ausgefallen.

Bei den restlichen

Lokomotiven wurde der Kasten jedoch leicht gestreckt, so dass

diese Maschinen eine Länge von 15 470 mm bekamen. Der leicht gestreckte

Kasten der neueren Lokomotiven schadete jedoch der Erscheinung nicht.

Die Steigerung um 370 mm war an den

Lokomotiven jedoch kaum zu erkennen. Wer jedoch genauer hinsah,

erkannte die Veränderungen im Bereich des

Stossbalkens.

Dort waren nun auf beiden Seiten ein paar Millimeter mehr Kasten zu

erkennen. Zum Einbau der

Zerstörungsglieder

reichte der Platz jedoch immer noch nicht aus und diese hätten zudem das

Gewicht der Lokomotive deutlich erhöht. Der konstruktive Mangel wurde

daher nicht behoben.

Als Beispiel kann hier die später gebaute Baureihe

Re 6/6 der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB erwähnt werden, die eine angepasste

Positionen bei den Fen-stern hatte, und so die grössere Länge

berück-sichtigte. Die beiden Seitenwände, die identisch aufgebaut wurden, wurden mit dem Untergurt verschweisst. Auf die bei den Lokomotiven der Reihe Ae 4/4 noch benötigten Schweissbändern konnte man hier jedoch verzichten. So

entstand eine glatte Seitenwand, die nahtlos in den Untergurt überging.

Ein Punkt, der der Er-scheinung der Maschine jedoch nicht schadete und sie

auch optisch moderner daher kam. Zudem konnte so wieder etwas Gewicht

eingespart werden.

Bei der Betrachtung der Seitenwand fällt einem als erstes das

grosse Lüftungsgitter auf. Dieses wurde auf der rechten Seite montiert und

nahm beinahe die gesamte Grösse der Seitenwand ein. Die Lamellen dieses

Düsenlüftungsgitters mussten jedoch bei den später gebauten

Lokomotiven verstärkt werden, da sich auf der Fahrt störende

Geräusche bemerkbar machten. Im Lüftungsgitter waren zudem

Filtermatten

zur Reinigung der angesaugten Luft vorhanden.

In der Mitte der Seitenwand und auf der linken Seite war je ein

Fenster vorhanden. So besass jede Seitenwand zwei Fenster, die zur

Erhellung des im

Maschinenraum

verlaufenden Durchganges dienten. Die Fenster waren fest im Kasten

eingebaut worden und konnten nicht mehr geöffnet werden. Ermöglicht wurde

das mit einer künstlichen Belüftung des Maschinenraumes. Es entstand so

ein sauberer und nicht zu heisser Maschinenraum.

Soweit gab es beim Aufbau der beiden Seitenwände jedoch keinen

Unterschied. Jedoch besass die rechte Seitenwand der

Lokomotiven eine zusätzliche, jedoch verschlossene Öffnung im

Kasten. Diese war zwischen dem Lüftungsgitter und dem mittleren Fenster

angeordnet worden. Optisch war sie zudem gut zu erkennen. Diese wurde

benötigt, weil dahinter der

Kompressor

eingebaut wurde, und dieser nur auf diesem Weg ausgebaut werden konnte.

Dabei kam bei der Lokomotive im Gegensatz zu den Baureihen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB eine gerundete Form zur Anwendung.

Diese Form des

Führerstandes

wurde von den Ma-schinen der Baureihe

Ae 4/4

übernommen und für die neue Maschine nur in gewissen Bereichen ange-passt. Die beiden Seitenwände der Führerstände waren identisch aufgebaut worden und sie wurden mit dem Kasten verschweisst. Auf die Nietbänder der Baureihe Ae 4/4 wurden daher verzichtet. Der Führerstand, der als eigene Baugruppe ausge-führt wurde, war daher optisch ein Bestandteil der Seitenwände. Wo letztlich der Führerstand begann, war kaum mehr zu erkennen.

Musste die

Front

ersetzt werden, wurde das Bauteil einfach in der Werkstätte

herausgetrennt, ein neuer

Führerstand

eingesetzt und dieser mit dem Kasten verschweisst.

Im Gegensatz zu den

Lokomotiven der Schweizer-ischen Bundesbahnen SBB gab es bei

der Baureihe Ae 4/4 II schlicht keine seitlichen Einstiegstüren mehr. Die

beiden Seitenwände konnten daher identisch ausgeführt werden und sie

besassen ein grosses Fenster, das geöffnet werden konnte. Da es sich dabei

um übliche Senkfenster handelte, waren die weissen Streifen, wie sie in

der Schweiz Tradition waren, angebracht worden.

Auf der rechten Seite und in der Mitte der

Front

kamen die beiden fest eingebauten

Frontfenster

zur Anwendung. Durch die geänderte Einbauweise, konnte der Steg zwischen

den beiden Fenstern schmaler ausgeführt werden, was die Übersicht für das

Lokomotivpersonal

verbesserte. Die Frontfenster selber bestanden aus Sicherheitsglas. Dieses war nun gebogen ausgeführt worden und folgte somit der Front. Das führte dazu, dass der Führer-stand gegenüber der Baureihe Ae 4/4 wesentlich eleganter und somit auch mo-derner wirkte.

Die Festigkeit des Glases war so ausgelegt worden, dass eine

Kollision mit einem Vogel keinen Schaden verursachen sollte. Bei einem

Bruch der Scheibe gab es keine scharfen Kanten. Um die Festigkeit der Frontscheiben zusätzlich zu verbessern, wurde eine elektrische Fensterheizung eingebaut. Diese wurde nicht mehr, wie früher, mit dünnen Drähten ausgeführt, sondern besass eine neue Lösung.

Hier war eine elektrisch leitende Folie in der Scheibe integriert

und auf das Glas aufgedampft worden. Damit wirkte die Scheibe ebenfalls

moderner, als die bis-herigen Modelle mit den durchgezogenen Drähten. Auf der Fahrt konnten die Frontscheiben mit den oben montierten Scheiben-wischern gereinigt werden. Die Konstruktion des Armes war so ausgeführt worden, dass die Wischerblätter immer senkrecht standen.

So konnte eine optimale Fläche gereinigt werden. Betrieben wurden

die

Scheibenwischer

mit der Hilfe von

Druckluft.

Eine

Scheibenwaschanlage,

wie man sie heute kennt, war bei der

Lokomotive jedoch nicht vorhanden.

Unter dem mittleren Fenster wurde schliesslich noch eine

Haltestange montiert. Diese Stange, die waagerecht verlief diente bei der

Reinigung der Scheiben in einer Werkstatt dem Halt des Personals. Speziell

war jedoch nur, dass diese nicht auch unter dem seitlichen Fenster

vorhanden war. Den Grund werden wir erfahren, wenn wir uns dem Zustieg zur

Lokomotive zu wenden. Noch fehlt uns beim

Führerstand

die

Einstiegstüre,

denn auch diese

Lokomotive musste einen Zugang haben.

Man konnte die Türe jedoch auch abschliessen, so dass sie nicht

mehr geöffnet werden konnte. Speziell an der

Einstiegstüre

war eigentlich nur das fest eingebaute

Frontfenster,

das keinen

Scheibenwischer

besass. Die Führerstände der beiden Seiten waren bisher identisch ausgeführt worden. Als einziger Unterschied galt die Dachleiter, die nur beim Führerstand eins, neben der Türe in der Ecke zur Seitenwand hin montiert wurde.

Diese

Dachleiter

konnte mit einem Griff ausgeklappt werden und öffnete ein

Ventil,

das den

Strom-abnehmer

senkte. Dies wirkte im Gegensatz zu den schweizerischen Bundesbahnen SBB,

wo zu dieser Zeit separate in einem Kasten gelagerte Dachleitern

eingeführt wurden, etwas antik. Um zu den Führerständen und somit in die Lokomotive zu gelangen, musste sie zuerst vom Boden her erreicht werden. Dazu waren bei den beiden Stossbalken auf beiden Seiten die entsprechenden Leitern mit den frei stehenden Griffstangen vorhanden.

Daher konnte die

Lokomotive auf beiden Seiten bestiegen werden, was ebenfalls

ein grosser Unterschied zu den neueren Maschinen der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB war. Durch die Rundung der Front und den eckigen Stossbalken entstand in den Ecken eine kleine Plattform, die so erreicht wurde. Diese Plattform war letztlich auch der Grund, warum die waagerechte Griffstange nicht in diesen Bereich verlängert wurde.

Eine grosse

Plattform

war jedoch nicht vorhanden, sie war jedoch gerade gross genug, dass man

sicher darauf stehen konnte. Ein Umstand, der besonders beim

Rangierdienst

vom Personal geschätzt wurde. Da der Führerstand zudem nicht ganz bis zum Ende des Stossbalkens reichte, war vor dem Führerstand sogar noch ein schmaler Durchgang vorhanden. Da dieser jedoch keine ausreichende Standfläche bot, war der Handlauf als Hilfsmittel willkommen.

Eine Absturzsicherung in diesem Bereich gab es jedoch nicht. Damit

war der Zugang zur Türe erfolgt und das

Lokomotivpersonal

konnte seinen Arbeitsplatz auf der

Lokomotive, wie schon bei der Reihe

Ae 4/4

betreten.

Im Gegensatz zu den Schweizerischen Bundesbahnen SBB, wo an den

Rückwänden Schränke für die

Relais

und

Schaltautomaten

und sogar ein Kleiderschrank für das Personal vorhanden waren, wurde bei

der Bau-reihe Ae 4/4 II eine einfache Wand ohne spezielle Schränke

montiert. Die Relais und Schaltautomaten der elektrischen Ausrüstung waren daher frei einsehbar und nicht abgedeckt. Auch hier wurde dadurch bei der mech-anischen Konstruktion wieder wertvolles Gewicht eingespart.

Zudem war bei einer Störung eine schnelle und ein-fache Kontrolle

der Schutzelemente möglich. Natür-lich wirkte der

Führerstand

dadurch jedoch nicht mehr so aufgeräumt, wie bei anderen

Lokomotiven. In den beiden Rückwänden war im Bereich der Ein-stiegstüre ein Zugang zum Maschinenraum vorhanden. Abgeschlossen wurde der Zugang mit einer einfachen Türe.

Diese Türe öffnete sich gegen den

Maschinenraum.

Ein Fenster in der Türe erlaubte zudem einen Blick in den Maschinenraum,

ohne dass die Türe geöffnet werden musste. Nebeneffekt der Türe war, dass

der laute Bereich etwas abgeschirmt werden konnte.

Verbunden wurden die beiden

Führerstände

mit einem Durchgang durch den

Maschinenraum.

Dieser Durchgang war einfach aufgebaut worden und verlief vom

Führerraum

eins gerade nach hinten und am

Transformator

vorbei. Danach erfolgte die Querung auf die andere Seite. Diese Querung

erfolgte im Bereich zwischen den Seitenfenstern. Ein erneuter Längsgang

führte auf der anderen Seite der

Lokomotive zum Führerstand zwei.

Vom Durchgang her waren die Baugruppen im

Maschinenraum

direkt zugänglich. Spezielle Schutzabdeckungen und verriegelte Türen

sorgten dafür, dass der Maschinenraum auch bei eingeschalteter

Lokomotive gefahrlos betreten werden konnte. Die Hochspannung

war sicher abgeschirmt und so bestand keine Gefahr. Besonders bei

Kontrollen im Maschinenraum war das ein Vorteil, der aber bei dieser

Lokomotive in der Regel nicht mehr genutzt werden musste.

Eine schmale Dachkante diente als Regenrinne. Da-mit wurde

verhindert, dass das schmutzige Dach-wasser einfach über die Seitenwände

herunter lief und diese verschmutzte. Auch das Eindringen von Wasser in

den

Führerraum

wurde etwas gemildert.

Dadurch konnte eine saubere

Lokomotive erreicht werden und das Dachwasser wurde in, im

Kasten eingebauten,

Abläufen

kontrolliert abgeführt und unter dem Kasten im Bereich der

Drehgestelle ins Freie entlassen. Damit haben wir ein

Merkmal der Lokomotiven aus jener Zeit kennen gelernt. Die Lokomotiven mit

den Dachrinnen waren daher immer sauberer, als andere Modelle, die diese

Einrichtung nicht hatten.

Entlang den Seitenwänden verlief die Rundung des Daches. Diese war

mit dem Kasten verschweisst worden und diente zur Stabilisierung

desselben. Lüftungsgitter in diesem Bereich dienten der Zufuhr von

frischer Luft in den

Maschinenraum.

Dabei waren vier Lüftungsgitter im Bereich des grossen seitlichen Gitters

vorhanden. Ein fünftes Lüftungsgitter wurde über dem linken Fenster

montiert. Damit haben wir aber auch gleich die letzten Lüftungsgitter

kennen gelernt.

Auf beiden Seiten der

Lokomotive wurde nahezu auf der ganzen Länge des Daches ein

Steg am oberen Rand der Rundungen montiert. Dieser bildete zugleich den

Abschluss der starken seitlichen Rundungen. Beim Steg verwendete man

Gittereinlagen aus Stahl, die dem Personal bei Arbeiten auf dem Dach einen

guten Halt boten und die leichter waren, als die bisherigen Holzbretter.

Zudem benötigten diese Stege weniger Unterhalt.

Das Dach selber war lösbar ausgeführt worden. Dabei konnten die

einzelnen Segmente in einer Werkstatt abgehoben werden und gaben so den

Zugang zum

Maschinenraum

frei. Eine leichte Wölbung der Dachsegmente führte dazu, dass das Wasser

seitlich abfliessen konnte. Durch die Verstrebungen wurde aber das Dach

damit verstärkt, so dass dank den dünneren Blechen auch hier Gewicht

eingespart werden konnte.

Wir haben damit den Kasten abgeschlossen und müssen nur noch die

am Kasten angebrachten Komponenten kennen lernen. Zu diesen Baugruppen

gehörten die beiden unter dem

Stossbalken

mit Schrauben montierten

Bahnräumer.

Vom Aufbau her entsprachen diese Bahnräumer den Modellen, wie sie schon

bei den Maschinen der Baureihen

Ae 4/4

und Ae 8/8 verwendet wurden.

Das erlaubte die Reduktion von Ersatzteilen in den Werkstätten.

Die leicht gepfeilte Form der

Bahnräumer

sorgte dafür, dass Gegenstände auf dem

Gleis

seitlich abgeleitet wurden. Jedoch war es damit nicht möglich Schnee zu

räumen, da dieser nicht optimal abgeleitet werden konnte. Die Bahnräumer

dienten daher vielmehr dem Schutz des wichtigen

Laufwerks

der

Lokomotive und nicht der

Schneeräumung.

Ein Punkt, der auch bei den Lokomotiven der Schweizerischen Bundesbahnen

SBB der Fall war.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Bei

der Baureihe Ae 4/4 II für die BLS war dieser Grundsatz sogar im

Bei

der Baureihe Ae 4/4 II für die BLS war dieser Grundsatz sogar im

Als

tragendes Element bei diesem Kasten war der als Untergurt bezeichnete

Boden. Dieser bestand aus einem massiven hohlen Träger rund um die

Als

tragendes Element bei diesem Kasten war der als Untergurt bezeichnete

Boden. Dieser bestand aus einem massiven hohlen Träger rund um die

Für

die

Für

die  Auf

dem Untergurt wurden schliesslich die beiden Seitenwände aufgebaut. Diese

dienten zusätzlich zur Stabilisierung des

Auf

dem Untergurt wurden schliesslich die beiden Seitenwände aufgebaut. Diese

dienten zusätzlich zur Stabilisierung des

Zur

Stabilisierung der beiden Seitenwände dienten die

Zur

Stabilisierung der beiden Seitenwände dienten die

Die

Die

Da

wir die

Da

wir die

Wir

können den Kasten nun abschliessen und dazu decken wir die

Wir

können den Kasten nun abschliessen und dazu decken wir die