|

Änderungen und Umbauten |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Um es vorweg zu nehmen, die Baureihe Ae 4/6 als gelungenen Wurf zu

bezeichnen wäre sicherlich falsch. Dazu beigetragen hat auch, dass in

vielen Bereichen Neuland betreten wurde. Hinzu kam, dass man wegen dem

zweiten Weltkrieg die Rohstoffe suchen musste und dadurch immer wieder zu

minderwertigen Lösungen gegriffen werden musste. Trotz grossen Bemühungen

gelang es jedoch nie die grosse

Leistung

über mehrere Jahre hinweg zuverlässig zu erbringen.

Hier können wir sowohl dem Rahmen, als auch dem Kasten ein gutes

Zeugnis aussprechen, denn diese Bereiche blieben bis zum Schluss mit

Ausnahme der verschlossenen Türen nahezu unverändert. Auch die Reduktion

der Klappen zu den

Sandern

lag nicht am Kasten.

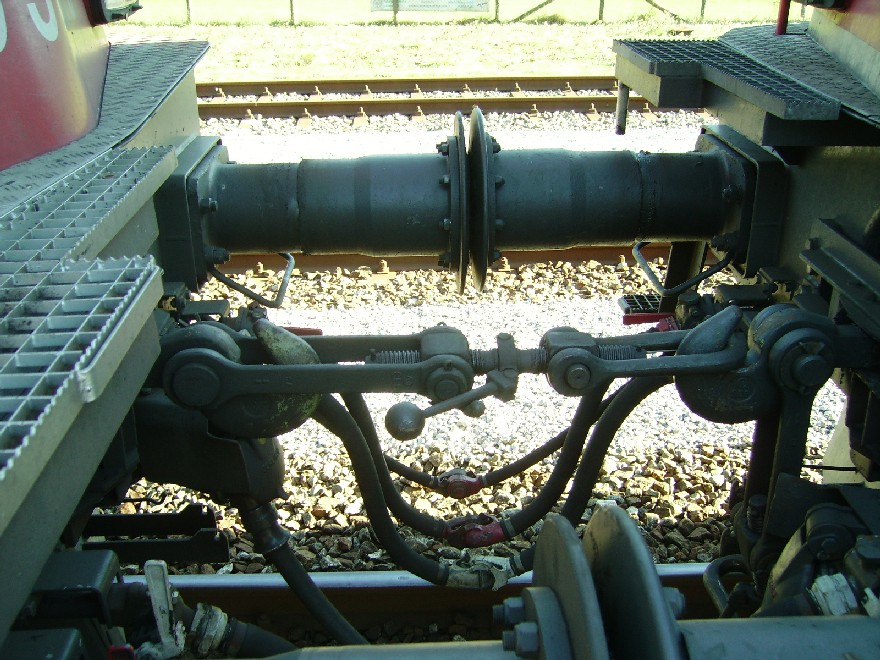

Beim

Laufwerk

ist es schon schlimmer. Die Laufeigenschaften der ersten Maschinen waren

so schlecht, dass noch während dem Bau das Laufwerk verändert wurde.

Gründe für die schlechten Laufeigenschaften, fanden sich entweder im

kurzen festen Radstand oder in den speziellen

Drehgestellen mit dem langen Radstand. Diese

Mängel führten bei hohen Geschwindigkeiten zu Schlingerbewegungen, die

nicht nur unangenehm waren, sondern das Risiko einer

Entgleisung

erhöhten.

So war klar, dass die

Höchstgeschwindigkeit

von 125 km/h nie erreicht werden sollte. Man musste die Maschinen

notgedrungen auf 100 km/h beschränken. Das war natürlich nicht gut, da so

die Ae 3/6 I die einzige

Lokomotive

blieb, die schneller als 100 km/h fuhr. Gegen die Erhöhung auf diesen Wert

sprach bei der Maschine, dass sie mit den

Triebachsen

grosse Probleme hatte und diese nahmen mit der Erhöhung der

Geschwindigkeit zu.

Ab 1955 durften die etwas stabiler laufenden Maschinen mit den

Nummern 10 807 bis 10 812 etwas schneller fahren. Ihnen wurde nun eine

Geschwindigkeit von 110 km/h zugestanden. Wobei die

Weichen

blieben dabei auf 100 km/h beschränkt. Bei einem angespannten

Fahrplan

war das

Lokomotivpersonal,

aber auch die elektrische Ausrüstung der

Lokomotive,

gefordert. Besonders dann, wenn sich die

Stationen

sehr dicht folgten.

Gerade bei den

Java-Drehgestellen drückte die

Lokomotive

die

Triebachse

so zurück, dass die Auslenkung alleine von der

Laufachse

übernommen wurde. Sie können sich in etwa vorstellen, was in einer engen

Kurve

für Kräfte entstanden. Die Lokomotive, die sich sehr darum bemühte die Kurven gerade zu biegen, konnte so nie für die Zugreihe R zugelassen werden. Im Gegenteil besonders enge Kurven mussten im Betrieb gemieden werden.

Massnahmen, die verhindern sollten, dass die

Achsen

brachen. Trotzdem sollten die

Loko-motiven

der Baureihe Ae 4/6 während des ganzen Betriebseinsatzes mit gebrochenen

Trieb-achsen

kämpfen müssen. Ein Vorfall, der nur mit

Hilfswagen

behoben werden konnte.

Wie stark die

Achsen

der

Lokomotive

belastet wurden, zeigt die Tatsache, dass diese regel-mässig mit

Ultraschall untersucht werden mussten. Die Kräfte, die auf die

Triebachsen

wirkten waren extrem hoch, so dass diese zu Brüchen neigten. Es entstanden

immer wieder Kräfte, die in der Achse Torsionskräfte erzeugten. Dazu waren

diese jedoch nicht ausgelegt worden. Selbst die

Achslager

wurden dadurch vernichtet. Die Ursache lag dabei nicht nur bei den Beanspruchungen im Gleis, sondern auch im Adhä-sionsverhalten der Lokomotive. Die hohe Leistung konnte zwar bei schönem Wetter noch recht gut auf die Schienen gebracht werden.

Die Entlastung der vordersten

Triebachse

reduzierte deren

Zugkraft

auch mit dem

Adhäsions-vermehrer

jedoch massiv. Das zeigte sich vor allem bei nasser Witterung. Hier neigte

die

Lokomotive

sehr schnell zum Schleudern.

Abhilfe brachte zwar der Sand, der vor jedes

Rad

geworfen werden konnte, aber befriedigend war das sicherlich nicht. Die

ausrutschenden und wieder greifenden Räder verursachten zusätzliche

Torsionskräfte in den

Triebachsen.

Schliesslich griffen nie beide Seite genau gleich. Die Baureihe Ae 4/6

wurde daher zu einer

Lokomotive,

die ihrer Triebachsen nichts Gutes wollte. Der Begriff Schienenmörder trug

sie daher zu recht.

Die

Normallast

musste daher reduziert werden. Diese deutliche Reduktion schonte die

Triebachsen

etwas, aber betrieblich war das eine Katastrophe. Wo eine Maschine geplant

war, benötigte man zwei Stück. Dem

Laufwerk

kann so kein gutes Zeugnis ausgestellt werden, denn eigentlich erfüllte

die Maschine hier keinen einzigen Punkt im

Pflichtenheft.

Schlimmer noch, sie war ein potentielles Sicherheitsrisiko, das heute

vermutlich nicht mehr fahren würde.

In der Folge liefen die

Zahnräder

nicht mehr korrekt und die Teilung stimmte nicht mehr. Man konnte

regelrecht hören, wie Metall abgetragen wurde und der Lärm zunahm. Die Lokomotiven fielen durch den grossen Lärm auf und mussten regelmässig in die Hauptwerkstätte um die Getriebe wieder zu richten und die Zähne zu erneuern. Das erhöhte die Kosten für den Unterhalt bei dieser Baureihe extrem.

Keine Maschine mit dem

SLM-Universalantrieb

sollte daher zu einem grossen Erfolg für den Konstrukteur werden. Böse

Zungen behaupteten, dass der Uni-versalantrieb den Namen von der

universellen Lärmbelästigung kommen wür-de. Farben und Anschriften unterliegen einem Zeitgeist. Hier waren die Lokomo-tiven recht beharrlich, denn eine grosse Änderung beim Anstrich und der Farbe gab es nicht.

Es wurden zwar kleinere Anpassungen vorgenommen, aber auch hier

muss gesagt werden, dass die Baureihe Ae 4/6 eine der wenigen Maschinen

war, die zeit ihres Lebens mit ein und derselben Farbgebung eingesetzt

wurden. Nur die Nummer am Umlaufblech verschwand.

Die pneumatische Einrichtung mit dem

Kompressor

und den

Bremsen

war hingegen ein voller Erfolg. Die Anlage funktionierte und das neue

Lst 1

sollte zum

Steuerventil

vieler

Lokomotiven

werden. Die Innovationen, die hier während dem zweiten Weltkrieg umgesetzt

wurden, waren schlicht grossartig. Wer hier einen Fehler suchen will, der

sucht lange und findet ihn eigentlich nur bei den

Bremsklötzen,

die nicht geteilt ausgeführt wurden.

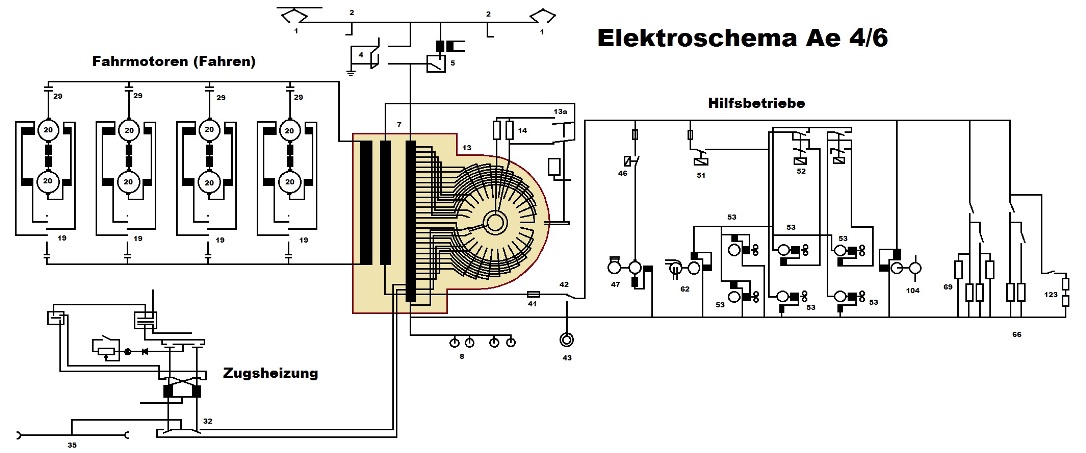

Die mechanischen Veränderungen zeigen klar auf, dass die

Lokomotive

Mängel hatte. Diese gab es auch im elektrischen Teil, wo aber die wegen

dem Mangel an Rohstoffen verwendeten Materialien nicht genügten. Dazu

gehörten in erster Linie im

Transformator

die

Wicklungen

aus Aluminium. Diese mussten ersetzt werden, wodurch die Lokomotive

schwerer wurde. Der Umbau fand im Jahre 1953 statt und stellte somit den

einzigen schweren Mangel dar.

Elektrisch funktionierte die

Lokomotive

einwandfrei und kaum jemand beklagte sich über elektrische Störungen. Der

neue

Stufenschalter

musste dabei wirklich ein beängstigendes Programm absolvieren. Besonders

bei jenen Lokomotiven, die mit 110 km/h verkehren durften, stand er kaum

still. Jedoch lief er zuverlässig, so dass man diesen auch bei den

nachfolgenden Maschinen der Baureihen

Ae 6/6,

RBe 4/4, sowie

Re 4/4

II verwendete.

Die Shunts zu den

Fahrmotoren

gingen bei den ersten vier

Lokomotiven

schon kurz nach der

Inbetriebsetzung

in Flammen auf. Die Anordnung der Wendepolshunts aussen am Kasten hatte

den Nachteil, dass die

Widerstände

stark verschmutzt wurden. Hauptsächlich war es das

Öl

aus den vielen

Gleitlagern.

Trat dieses aus, verspritzten die

Räder

es in die Widerstände. Diese wurden durch den Betrieb jedoch immer wieder

bedrohlich warm.

Bremste man mit der pneumatischen

Bremse

kräftig, gelangten Funken in den Bereich der

Widerstände.

Dieser Funkenwurf entzündete in mehr als einem Fall den öligen Schmutz und

rief nach dem Eingreifen der Feuerwehr. Um diese doch sehr häufigen

Störungen in den Griff zu bekommen, wurden die Wendepolshunts bei den

weiteren Maschinen im

Maschinenraum

montiert. Die älteren Modelle passte man den neuern Exemplaren an.

Die neuartige

elektrische

Bremse war ein gelungener Wurf. Diese Art der

elektrischen Bremse wurde in der Folge auf allen

Lokomotiven

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB verwendet und erst bei der Baureihe

Re 6/6 leicht verändert. Die

elektrische Bremse der Ae 4/6 war somit wegweisend und wurde erst mit den

modernsten Lokomotiven mit

Drehstrommotoren

aufgegeben, da dort andere Steuerungen zum Einbau kamen.

So musste oft, um die

Lokomotive

einzuschalten, als letzte Rettung die ver-botene weil gefährliche,

Besenstielmethode angewendet werden. Abhilfe schaffte hier jedoch nur ein

neuer

Hauptschalter,

der verbesserte Kontakte bekommen hatte. Damit hätten wir die Massnahmen eigentlich schon besprochen, denn auch bei der Steuerung gab es kaum Probleme mit der Baureihe. Es sei denn, man kam auf die hirnverbrannte Idee und wollte aus zwei Maschinen eine machen.

Die

Vielfachsteuerung

war ein Kapitel für sich, doch auch sie funktionierte zu Beginn noch sehr

zuverlässig und führte kaum zu nennenswerten Störungen. Doch das änderte

schnell. Probleme bereiteten die Steckdosen und die Kabel. Bei den Steckdosen war das Problem, dass im Betrieb immer wieder Feuchtigkeit zu den Kontakten gelangen konnte.

Das konnte einsickerndes Wasser, aber auch eingedrungener Schnee

sein. Dadurch korrodierten die Kontakte und der

Widerstand stieg an. Bei einer

Spannung

von lediglich 36

Volt,

konnten so die Signale nicht mehr zuverlässig auf die Kabel übertragen

werden.

Bei den Kabeln sah es nicht besser aus. Diese mussten gekreuzt

werden. Hatten nun die Schirmungen durch mechanische Beschädigungen Risse

erhalten, versagte die

Isolation.

Es kam zu

Kurzschlüssen.

Viel mehr Ärger bereiteten jedoch die in diesem Fall auftretenden

Störungen. Diese nahmen mit der Fülle der Befehle immer mehr zu und

sorgten letztlich für eine Abschaltung der ferngesteuerten

Lokomotive.

Eine Weiterfahrt war unmöglich.

Zumindest bis zu jenem Punkt, wo die Dichte der Signale wieder angestiegen ist. Mit der Zeit verlor das Personal mit diesem System die Geduld.

Zumal die Ladediode in die Knie ging, wenn sie zwei

Lokomotiven

versorgen musste. Die Sache lief dann auf den

Batterien,

die auch nicht lange durch-halten konnten. So richtig in den Griff bekommen hatte man dieses System daher nie. In der Fol-ge wurde die Einrichtung betrieblich im-mer weniger genutzt. Letztlich wurde der ganze Mist ausge-baut und die Lokomotiven verkehrten wieder ohne Störungen an der Vielfach-steuerung.

Hier kann jedoch gesagt werden, dass es mit dem nächsten Kabeltyp

funktionierte. Jedoch kam dieses Kabel für die Bau-reihe Ae 4/6 schlicht

zu spät.

Im Bereich der Bedienung gab es bis zur Modernisierung keine

nennenswerten Veränderungen. Jedoch stellte das neue

Dese von allen anderen

Ventilen

abweichende Bedienungsart forderte besonders Anfänger und brachte sie

immer wieder in Schwierigkeiten. War die Bremsung missraten, wurde mit

einem festeren Griff versucht, der

Bremse

noch ein wenig mehr Druck abzuverlangen. Dabei wurde aber nicht mehr

gebremst, sondern es erfolgte durch die gedrückte Klinke ein Füllstoss.

Die

Schnellbremse

brachte dann den Zug noch zum Stehen, wenn auch nicht dort, wo er sollte.

Bei all diesen Problemen, die schwer zu beheben waren, überrasche

es nicht, dass die

Lokomotive

einen schlechten Ruf bekam. Gerade die

Triebachsen

mit all ihren Problemen konnten schon als gröberes Problem angesehen

werden. Mit gebrochenen Triebachsen ist nicht zu spassen, da können

schwere Unfälle entstehen. Wobei der Reihe Ae 4/6 hier die innen

gelagerten

Achsen

etwas halfen, aber ein grosses Problem war es trotzdem.

Ergänzt mit einem

Antrieb,

der sich selber vernichtete, wurden die grossen Errungenschaften der

Maschine unbedeutend.

Man kann die Baureihe Ae 4/6 deshalb als elektrischen Erfolg bezeichnen.

Das war sicher ein gutes Zeugnis für die Elektriker. Das Gesamtpaket war

ein hervorragender

Versuchsträger.

Nur dazu wurden schlicht nicht zwölf

Lokomotiven

benötigt. Die Bestellung vor Ablieferung der

Prototypen

war daher ein Fehler.

Letztlich erhielten die

Lokomotiven

der Baureihe Ae 4/6 noch den

Gotthardfunk.

Dieser wurde mit der Einführung auf allen Lokomotiven, die im

Güterverkehr

und am Gotthard eingesetzt wurden, benötigt. Darunter gehörten auch die

verbliebenen Maschinen der Reihe Ae 4/6. Der Einbau war aber nur von

kurzer Dauer, denn er erfolgte nur wenige Jahre vor dem endgültigen aus

der unbeliebten und sehr lauten Lokomotive.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Man

kann sich fragen, wo man mit den Problemen beginnen sollte. Hier ist es

wirklich sinnvoll, wenn wir wieder die Teile der Vor-stellung nehmen und

so mit dem mechanischen Teil beginnen.

Man

kann sich fragen, wo man mit den Problemen beginnen sollte. Hier ist es

wirklich sinnvoll, wenn wir wieder die Teile der Vor-stellung nehmen und

so mit dem mechanischen Teil beginnen. In

den engen

In

den engen

Hinzu

kam der

Hinzu

kam der

Damit

haben wir die Überleitung zur Steuerung. Diese funktionierte auf der

Damit

haben wir die Überleitung zur Steuerung. Diese funktionierte auf der  Stand

das Gespann, reduzierten sich die Signale auf der Leitung wieder. Man

konnte die Maschinen einschalten und wieder losfahren.

Stand

das Gespann, reduzierten sich die Signale auf der Leitung wieder. Man

konnte die Maschinen einschalten und wieder losfahren.