|

Umbauten und Änderungen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Es ist klar, dass die

Lokomotiven im Lauf der Jahre umgebaut wurden. Dabei

flossen die Erfahrungen aus dem Versuchsbetrieb bei den Änderungen ein.

Später kamen dann noch neue Erkenntnisse dazu. Anders gesagt, wurden die

beiden Maschinen immer wieder angepasst. Daher lohnt es sich, wenn wir uns

diesem Thema annehmen und so auch die Entwicklung bis zur normal

geregelten Lokomotive und den festgelegten Normen kommen.

Dieser konnte daher bei der Umstellung der

Frequenz

auf 15

Hertz

nicht mehr verwendet wer-den. Deshalb musste der Hauptgenerator abgeändert

werden. Doch bis dahin waren schon an-dere Änderungen nötig geworden.

Im Lauf der Versuche wurde die Dachausrüstung der

Lokomotive Nummer 1 mehrmals geändert. Die

Stromabnehmer

mit einer Rute und einem festen Rutenbock waren ungenügend. Deshalb baute

man zusätzliche Ruten und bewegliche Rutenböcke auf die Lokomotive. Die

Stromver-sorgung wurde somit verbessert. Noch blieb es vorderhand bei den

Rutenstromabnehmern. Warum ich dies erwähne, werden wir später noch

erfahren.

Nachdem am 10. November 1905 die Versuche mit 50

Hertz

ein Ende gefunden hatten, wurde die

Lokomotive bis zum Sommer 1906 vorerst so umgebaut, dass sie

weiterhin als Umformerlokomotive, aber nunmehr mit 15 Hertz betrieben

werden konnte. Während dieser Zeit liefen die Versuche auf der Strecke mit

der neuen zweiten Maschine. Diese war bereits entsprechend aufgebaut

worden und konnte daher eingesetzt werden. Im Jahre 1906 wurde die Lokomotive Nummer 1 von einer Umformer- in eine Direktmotorlokomotive analog der Nummer 2 umgebaut. Wer nun erwartete, dass Gleichrichter verbaut wurden und mit den gleichen Motoren eine Gleichrichterlokomotive entstand irrt sich. Der Grund dafür war simpel, denn es gab schlicht noch kleine brauchbaren Gleichrichter und die neuen Motoren waren gut.

Der mechanische Teil wurde nur soweit geändert, als dies zur

Aufnahme der grundlegenden neuen elektrischen Ausrüstung nötig war. Das

Laufwerk

und der unsymmetrische Kasten mit nur einem Endführerstand blieben deshalb

erhalten. Dadurch verschwand jedoch die spezielle Technik endgültig von

der

Lokomotive.

Für diese

Bügelfahrleitung

wurde auf dem Dach ein neu-artiger SSW-Bügelstromabnehmer benötigt. Dieser

war in einem hölzernen Rahmen montiert worden und ergänzte die bisherigen

Ruten der ursprünglichen

Fahrleitung

im Raum Seebach. Alle Stromabnehmer waren immer noch mit Druckluft an-getrieben. Auf dem Dach befanden sich neu jedoch eine sogenannte Hörner-Blitzschutzvorrichtung und in einem Kasten eine Induktionsspule.

Hier waren bei der

Lokomotive Nummer 1 bereits Ele-mente der Maschine Nummer 2

eingebaut worden. Deutlicher konnte man den Vorteil dieser Einrichtungen

nicht unter Beweis stellen. Eine Tatsache, die immer wieder angewendet

werden sollte. Die Maschine erhielt, wie die Lokomotive Nummer 2, ein-en Hauptschalter mit pneumatischer Betätigung. Es wur-den zudem zwei Transformatoren mit je einem Trenner eingebaut.

Die Regelung der

Spannung

besorgte nun eine

Batterie

von 16 elektromagnetischen

Schützen

mit zusätzlicher

Über-schaltdrosselspule,

die von einem

Steuerkontroller

im

Führerstand

aus betätigt wurden. Die

Schützensteuerung

hatte somit bereits Einzug gehalten.

Auch der

Wendeschalter

wurde vom

Führerstand

aus mittels

Druckluft

umgelegt. Es kamen achtpolige

Fahrmotoren

offener

Bauart

ohne Fremdventilation zum Einbau. Die Schaltung als

Reihenschlussmotor

mit phasenverschobenem Wendefeld war genial einfach. Zudem zeigten sie bei

der

Lokomotive mit der Nummer 2 sehr gute Eigenschaften. Sie

bewährten sich und waren ausgesprochen zuverlässig, was für die weitere

Verwendung sprach.

Neu wurden auch etwas umfangreichere

Hilfsbetriebe

bei der

Lokomotive Nummer 1 vorgesehen. Dabei war immer noch der

Kompressor

vorhanden, der für die notwendige

Druckluft

sorgte. Jedoch wurde nun an der Leitung auch ein

Widerstand

angeschlossen. Dieser diente zum Heizen des offenen

Führerhauses.

Die von der Technik abgegebene Wärme reichte hier schlicht nicht aus, so

dass man mit der

Heizung

etwas nachhelfen musste.

Deutlich verändert hatte sich auch der Klang. Das heulende

Geräusch des

Umformers

war schlicht verschwunden. Wenn sich nicht der

Kompressor

mit seinen Geräuschen bemerkbar machte, war von der eingeschalteten

Maschine lediglich ein leises Brummen des

Transformators

zu hören. Eine ruhigere

Lokomotive gab es eigentlich nur mit der Nummer 2, die sich

hier jedoch nicht von der umgebauten Nummer 1 unterschied.

Auch jetzt war noch keine

Batterie

vorhanden. Die

Spannung

für den nun benötigten Steuerstrom wurde über passende

Anzapfungen

am

Transformator

entnommen. Dabei kamen drei unterschiedliche Spannungen zur Anwendung. Mit

140

Volt

wurden mit dem

Kompressor

und der Führerstandsheizung die

Hilfsbetriebe

versorgt. Die

Schützensteuerung

benötigte für den Betrieb 90 Volt, während sich die

Beleuchtung

mit bescheidenen 20 Volt zufriedengab.

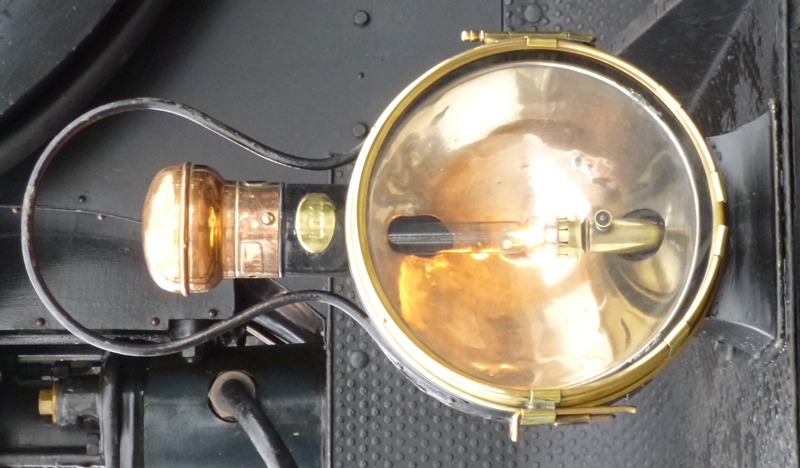

Nicht elektrisch betrieben wurden jedoch die Stirnlampen, da diese

auch leuchten mussten, wenn die Maschine ausgeschaltet war. Daher wurden

hier weiterhin die Lampen mit Kalzium-karbid verwendet. Interessant wird der Umbau erst, wenn man die technischen Daten der Lokomotive vergleicht. Es zeigt deutlich, wie schnell sich in jener Zeit die elektrischen Maschinen entwickelt hatten. So sank zum Beispiel das Gewicht der Lokomotive von 48 Tonnen auf neu 40.5 Tonnen.

Dabei konnte die

Lokomotive jedoch eine um 76 kW oder 100 PS höhere

Leistung erbringen. Viel gewonnen wurde, weil der schwere

Umformer

verschwunden war. Die Bedienung der Lokomotive Nummer 1 änderte sich durch den Umbau schlagartig. Die jetzt verwendeten Bedien- und Anzeigegeräte, entsprachen denen, anderer Lokomotiven jener Zeit, also der Lokomotive Nummer 2 und der neu dazu gekommenen Maschine von Siemens mit der Nummer 3. Die Geschwindigkeit wurde dabei nicht mehr über zwei Widerstände, sondern durch einen einzigen Steuerkontroller geregelt. Der Steuerkontroller schaltete dabei die entsprechen Fahrschütze oder, wie man bei der Bahn auch sagt, die Hüpfer.

Die

Lokomotive hatte daher eine klassische

Hüpfersteuerung,

wie sie später oft verwendet wurde, erhalten. Damit war sie sogar

einfacher aufgebaut worden, als die Nummer 2. Diese wurde in der Folge in

diesen Punkten auch angepasst. Somit waren technisch gesehen, zwei

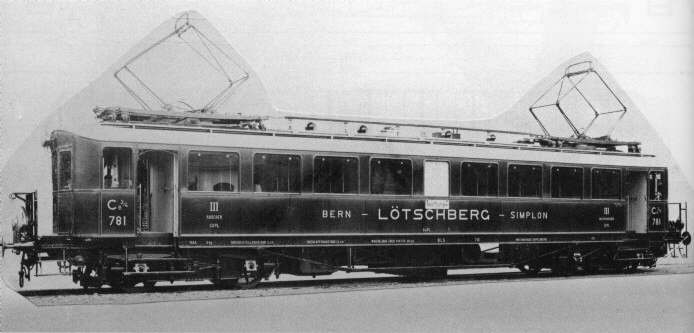

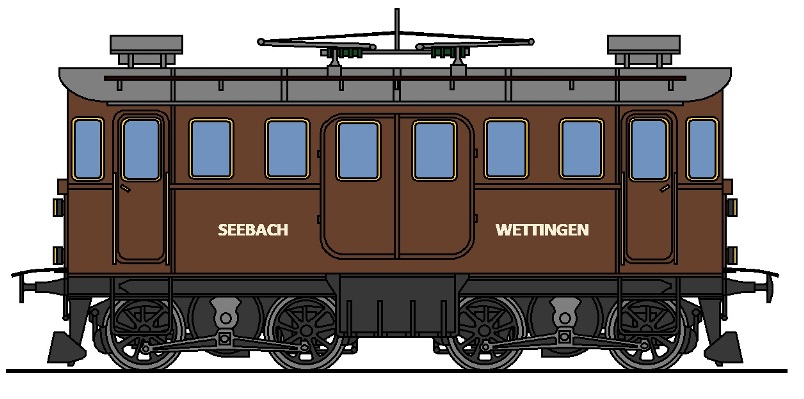

identische Maschinen vorhanden. Die Lokomotiven wurden nun auch bezeichnet. Während man anfänglich sehr diskret das Logo der MFO und die Fahrzeugnummer angeschrieben hatte, erfolgte nun die Anschrift deutlicher, wobei auch die Versuchsstrecke angeschrieben wurde.

So kam es, dass die

Versuchslokomotiven

mit Seebach – Wettingen angeschrieben waren, obwohl es eine Strecke der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB war. Dies zeigt deutlich, dass die Züge

unter der Leitung der MFO verkehrten.

Die grössten Veränderungen gab es an beiden

Lokomotiven erst wieder nach dem Versuchs-betrieb.

Dieser endete erfolgreich am 3. Juli 1909. Der Grund dafür war die

Einschaltung der

Fahrleitung

zwischen Spiez und Frutigen, womit man auf diese Strecke im Raum Zürich

verzichten konnte. Die Lokomotiven der MFO wurden daraufhin auch nicht

mehr benötigt und abgestellt. Sie sollten keine weitere Verwendung mehr

finden.

Die Erfolge mit den beiden ersten

Lokomotiven flossen dabei in deren Konstruktion

ein. Neu orientierten sich die Versuche auch an der Entwicklung der

Triebfahrzeuge

und dabei fielen die ersten elektrischen

Triebwagen

für dieses System auf. Als die Schweizerischen Bundesbahnen SBB 1919 mit der Elek-trifizierung ihrer Strecken begann, kamen die beiden Lokomo-tiven aus dem Versuchsbetrieb zu den Staatsbahnen, wo sie für den Rangierdienst und leichte Züge benutzt werden konnten.

Nötig war dies in erster Linie, weil man schon einen Betrieb

auf-ziehen wollte, als die bestellten

Lokomotiven schlicht noch nicht vorhanden

waren. Da kamen die beiden abgestellten Maschinen gerade recht.

Damit dieser Einsatz jedoch möglich wurde, mussten die beiden

Lokomotiven jedoch grundlegend umgebaut

werden, wobei bei der Steuerung nur die Maschine Nummer 2 betroffen war.

Diese erfolgte auch hier nun mit den

Schützen

und einer eigenen Steuerspannung. Doch damit sollten die Veränderungen

nicht abgeschlossen sein. Die weiteren Anpassungen betrafen jedoch beide

Lokomotiven und daher müssen wir etwas genauer hinsehen.

Die

Stromabnehmer

aus dem Versuchsbetrieb wurden schlicht entfernt und es kam ein

Scherenstromabnehmer

auf die beiden

Lokomotiven. Dieser hatte zuerst

noch einfache

Schleifleisten erhalten, wurde später aber mit einer

doppelten Schleifleiste ausgerüstet. So war nun eine übliche Stromabnahme

ab der

Fahrleitung

vorhanden, so dass die Lokomotiven mit der nun vorhandenen Fahrleitung

funktionierten und daher eingesetzt werden konnten.

Durch die Reduktion der Breite des

Stromabnehmers,

beziehungsweise des

Schleifstückes,

bei der BLS und damit auch bei den Schweizerischen Bundes-bahnen SBB

konnten aufwendige Erweiterungen bei den Anlagen verhindert werden. Erstmals erhielten die Lokomotiven nun Batterien eingebaut. Diese erlaubten eine elektrische Beleuchtung auch bei den Stirnlampen und dank dem nun vorhandenen Bordnetz auch einen Betrieb der Steuerung bei ausgeschalteter Maschine.

Somit verfügten nun beide

Lokomotiven erstmals über

elektrische Lampen. Jedoch auch über ein übliches

Bordnetz

mit

Gleichstrom,

das jedoch immer noch sehr wenige Verbraucher hatte.

Weiter wurden die beiden

Lokomotiven mit einer elektrischen

Zugsheizung

ausgerüstet. Diese war bisher nicht vorhanden, weil sie nicht benötigt

wurde. Sie erlaubte nun auch die angehängten

Reisezugwagen

zu heizen. Diese

Heizung

bedingte lediglich neue

Anzapfungen

an den vorhandenen

Transformatoren,

die deshalb entsprechend umgebaut wurden. Im

Führerstand

waren neu auch die entsprechenden Bedienelemente vorhanden.

Neben der Vereinheitlichung der Steuerungen auf der

Lokomotive Nummer 2 erfolgte noch

ein Umbau der Wendepolshunts, diese wurden zur besseren

Kühlung

auf dem Dach der Maschine montiert. Womit wir eigentlich schon fast alle

Änderungen behandelt haben. Somit gab es auch jetzt noch keinen

Ventilator

auf den beiden eigenartigen Lokomotiven. Die

Leistung wurde auch nicht gesteigert und die

Anpassungen waren eigentlich eher bescheiden.

Durch die Übergabe an die Schweizerischen Bun-desbahnen SBB verschwanden die bisherigen Be-zeichnungen MFO 1 und 2. Die Lokomotiven wurden nun nach dem Schema der Staatsbahnen bezeichnet. Die Maschinen er-hielten deshalb die neue Bezeichnung Fc 2x 2/2 und die Nummern 12 101 und 12 102.

Der Schriftzug Seebach – Wettingen verschwand, jedoch wurden

keine Bahnanschriften an-gebracht, so dass die

Lokomotiven wieder sehr neutral

war-en.

Nur ein Jahr später war dann die Bezeichnung endgültig umgestellt,

so dass wir nun von den Ce 4/4 Nummer 13 501 und 13 502 sprechen können.

Dabei fehlten die Bahnanschriften bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB

die ganze Zeit. Dazu muss aber gesagt werden, dass die

Staatsbahnen

diese lange Zeit nicht angebracht hatten, denn erst mit den

Lokomotiven der Reihe

Re 4/4 begann man mit

den Bahnanschriften bei Lokomotiven.

Nachdem die neuen

Lokomotiven an die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB abgeliefert wurden, verdingten sich die beiden Maschinen

als

Rangierlokomotiven.

Dieser Einsatz war zur geringen

Leistung passend, führte jedoch auch

dazu, dass die zwei Exoten nie grundlegend umgebaut wurden. Es sollten in

all den Jahren lediglich Änderungen und Anpassungen erfolgen. Mit

zunehmendem Alter wurden diese jedoch selten.

Somit gab es erst wieder Anpassungen in einer Zeit, wo die beiden

Maschinen bei den

Staatsbahnen

verschwunden waren. Sie kamen in der Folge zu anderen Bahnen, die dabei

lediglich die Anschriften und Nummern änderten. Erst ganz zum Schluss

erfolgten wieder die Anpassungen an den Versuchsbetrieb, aber damit wurden

die

Lokomotiven ausgemustert und für

die Zukunft in einem Museum vorbereitet. Ein Umbau, der keinen Betrieb der

beiden Maschinen mehr erlaubte.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Anfänglich

war von den Veränderungen nur die

Anfänglich

war von den Veränderungen nur die

Die

erste Veränderung, die beide

Die

erste Veränderung, die beide

Es

war nun eine elektrische

Es

war nun eine elektrische  Wir

müssen bedenken, dass die nun im Berner Oberland erprobten Maschinen

deutlich mehr

Wir

müssen bedenken, dass die nun im Berner Oberland erprobten Maschinen

deutlich mehr

Speziell

war da der vorhandene SSW-Bügel. Dieser hätte zwar zur

Speziell

war da der vorhandene SSW-Bügel. Dieser hätte zwar zur  Was

nicht vergessen werden darf, die beiden Maschinen wurden nun mit einer

Was

nicht vergessen werden darf, die beiden Maschinen wurden nun mit einer