|

Der Versuchsbetrieb |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Eigentlich sind die Inbetriebnahmen von neuen

Lokomotiven immer eine spannende Angelegenheit. Das ändert sich

hier nicht. Im Gegenteil die Lokomotiven MFO 1 und MFO 2 waren reine

Versuchslokomotiven,

die zur Erprobung eines kompletten Systems zwischen

Fahrleitung

und Fahrzeug dienten. Daher ist mit der

Inbetriebsetzung

eigentlich in erster Linie der Versuchsbetrieb gemeint. Aus diesem Grund

sehen wir uns diesen genauer an.

Die

Inbetriebsetzung

einer

Lokomotive läuft eigentlich immer nach einem bestimmten Muster

ab. Nach Versuchen im Werk kommen die ersten Fahrten unter Aufsicht des

Herstellers und dann die Übergabe an die Bahn, welche das Fahrzeug

bestellt hat. Bei den beiden hier beschriebenen Maschinen war das jedoch

nicht so, denn hier musste schlicht alles erprobt werden. Daher dauerte es

auch sehr lange, bis die Lokomotiven planmässig eingesetzt werden konnten.

Nicht nur die

Testfahrten

für die

Lokomotiven mussten durch die MFO durchgeführt werden, denn die

Firma war sogleich auch für die Versorgung und Ausrüstung der Strecke

zuständig. Das hiess deshalb auch, dass man Systemprobleme lösen musste.

Diese Probleme waren danach nicht mehr vorhanden, da man ja auf den

Erfahrungen mit diesen beiden Lokomotiven aufbauen konnte. Die

Inbetriebnahme konnte anschliessend vereinfacht werden.

Zumal dieses nun beim Fussballplatz steht, da Sie ja nicht zum Haus fahren können. In der Folge passen Sie die Zufahrt an den neuen Wagen an.

Sie haben somit die Strecke dem neuen Fahrzeug ange-passt. Das ist

beim Versuchsbetrieb nicht viel anders abgelaufen. Bei den hier vorgestellten Lokomotiven war das eigent-lich nicht komplett anders. Die Fabrik der Maschinen-fabrik Oerlikon MFO war mit dem elektrischen Netz der Stadt Zürich verbunden.

Dabei wurde diese Energie zur

Beleuchtung

der Hallen und der Plätze genutzt. Weitere Arbeiten umfassten je-doch die

häufigen Versuche mit den entwickelten elek-trischen Maschinen. Dazu

gesellten sich auch die Bau-gruppen für die

Lokomotive.

Irgendwann im Jahre 1903 wurde die

Lokomotive in den Hallen der MFO mit der dort montierten

provisorischen

Fahrleitung

verbunden. Der

Umformer

wurde angelassen und man prüfte zuerst einmal, ob alles grundlegend

funktioniert. Man konnte Fehler bei der Produktion nicht ausschliessen und

ein völliger Misserfolg, hätte im Schutz der Hallen keine grossen

Auswirkungen auf den Ruf der Firma gehabt. Was nicht gesehen wird,

passierte bekanntlich auch nicht.

Diese Arbeiten verliefen jedoch so gut, dass die

Lokomotive Nummer 1 im Oktober des gleichen Jahres erstmals die

Hallen verlassen konnte. Bisher wusste auch noch fast niemand von dieser

neuen Lokomotive, nur die entlang des

Anschlussgleises

aufgestellte

Fahrleitung

könnte ein Hinweis gewesen sein. Diese konnte man aber kaum von einer

normalen Stromleitung unterschieden, wurde doch nur ein Draht an

Holzmasten befestigt.

Auch wenn dies im Jahre 1903 erfolgte, für die erste Fahrt der

neuen Maschine galten die üblichen Regeln und daher musste gewartet

werden, bis sich diese im

Bahnhof

bewegen konnte. Doch nun wusste man für was die Leitung gedacht war. Das Anschlussgleis wurde extra zu diesem Zweck bis zum Bahnhof Seebach mit einer Fahrleitung überspannt und vom Firmennetz gespeist. Man kann heute vermutlich schlecht nachvollziehen, wie viele Probleme gelöst werden mussten, bis nur die erste Fahrt gelang.

Das so eingeschränkte Gebiet ermöglichte auch, dass die

Lokomotive bei einer schweren Störung gleich in die Halle

gestellt und umgehend repariert werden konnte. Dem aufmerksamen Betrachter musste damals die fahrende Lokomotive, wie das Werk des Teufels vor-gekommen sein. Es funkte überall und aus dem Gehäuse war ein beängstigendes Heulen zu hören. Wie oft die Ingenieure beschimpft wurden, weiss auch niemand.

Da der

Umformer

wegen seiner Trägheit nicht so anfällig auf kurze Ausfälle bei der

Spannung

war, konnte sich die Maschine durchaus ohne ruckeln bewegen. So waren die

ersten Schritte geschafft und es konnte zum nächsten Schritt gewechselt

werden. Parallel dazu flossen die Erfahrungen mit der Fahrleitung auf diesem kurzen Stück in den Bau der Fahrleitung auf der Strecke ein. So konnten grössere Schwierigkeiten noch vor der ersten Fahrt beseitigt werden.

Nur konnte man diese Strecke nicht mehr über das Firmennetz der

MFO betreiben und so musste auch die Versorgung neu gebaut werden. Der

Grund war simpel, die Versorgung der Firma reichte dazu schlicht nicht

mehr aus.

Auf der Strecke montierte man jedoch nicht nur eine

Fahrleitung.

Da es keinen

Tunnel

gab, musste ein solcher künstlich mit einem Holzgerüst erstellt werden.

Selbst Anzeigevorrichtungen für den Schaltzustand der Fahrleitung waren

vorhanden. Diese wurde zumindest anfänglich nur eingeschaltet, wenn man

neue Versuche anstellen wollte. Dazu musste das Personal jedoch über den

Schaltzustand informiert werden.

Dabei soll es auch vorgekommen sein, dass das zu hohe Heufuder in

Flammen aufging. Die hohe verwendete

Spannung

sorgte auto-matisch dafür, dass der

Lichtbogen

genug Energie hatte. Der Strombezug für die Strecke sollte ab einem in Wettingen zu erstellenden, über eine Hochspannungsleitung vom Kraftwerk Beznau (Flusskraftwerk) aus gespeisten Unterwerk, erfolgen.

Das

Unterwerk

sorgte auch dafür, dass die Anlagen autonom be-trieben werden konnte. Ein

Kurzschluss

auf der

Versuchsstrecke,

oder bei der

Lokomotive legte nicht gleiche alle Anlagen, die am

Kraftwerk

angeschlossen waren lahm. Durch die Wahl des Kraftwerkes war die Frequenz von 50 Hertz vorgegeben. Die Frequenz erachtete man sogar, gegenüber einer niedrigeren Frequenz, als vorteilhaft.

Einziger Nachteil waren die höheren induktiven Verluste, für die

man jedoch eine Lösung gefunden zu haben glaubte. So konnte die

Lokomotive nach Abschluss der Bauarbeiten ab 1904 auch auf der

Strecke getestet werden. Die Lokomotive war fertig und bekam ihr Baujahr.

Mit der ersten Fahrt unter der

Fahrleitung

im

Bahnhof

Seebach, war die

Lokomotive fertig. Mit dem Baujahr 1904 handelte es sich um die

erste Lokomotive für einphasigen

Wechselstrom

hoher

Spannung.

Mit dem

Umformer

musste man jedoch noch

Gleichstrom

erstellen, damit die

Fahrmotoren

funktionierten. Aus diesem Grund kann bei der Maschine auch von der ersten

Umformerlokomotive weltweit gesprochen werden.

Von Überall eilten die Leute herbei und bestaunten diese besondere

Lokomotive und die Anlagen der Strecke. An solchen Tagen

schweigt man natürlich über vorhandenen Probleme und hofft, dass die

Lokomotive bei der Präsentation einwandfrei funktioniert. So schön, wie es die Präsentation vermuten lässt, war es jedoch nicht. Da der Kontakt zur Fahrleitung immer wieder verloren ging, war die Umformergruppe Schwankungen unterworfen.

Das könnte mitunter ein Grund gewesen sein, dass man später auf

den Betrieb direkt ab der

Fahrleitung

verzichtete und die

Trans-formatoren

als Drosseln benutzt wurden. Zudem knallte es auch immer wieder, da eine

Isolation

nicht korrekt bemessen worden war. Man kann sich denken, dass diese Fahrten oft mit der Hilfe einer Dampflokomotive endeten, da die Fahrleitung und die Lokomotive kaum erprobt waren und es so immer wieder zu schweren Stör-ungen kam.

Grundsätzlich war aber zu erkennen, dass die Idee, so verrückt sie

damals von vielen Leuten angesehen wurde, funktionierte. Die

Loko-motive hatte keine grossen und schweren Störungen. Die

Hauptprobleme konnten mit einer zweiten Rute schnell beseitigt werden.

Das führte unweigerlich dazu, dass man etwas mutiger wurde. Die

Lokomotive

begann sich nun mit höherer Geschwindigkeit zu bewegen und befuhr auch

regelmässig die Strecke nach Regensdorf. Dabei begannen in den

Bahnhöfen

jedoch die

Telegrafen verrückt zu spielen. Erst, wenn die Lokomotive

langsamer wurde, beruhigten sich diese wieder. Man war auf erste grössere

Probleme gestossen und vermutete das Problem bei der

Frequenz.

Der Entscheid für die heutigen

Stromsysteme der mit

16,7

Hertz betrie-benen Bahnen wurde gefällt. Dadurch konnte aber die

Lokomotive Nummer 1 nicht mehr eingesetzt werden.

Mit der durchgeführten Reduktion der Frequenz auf 15 Hertz konnte man die auftretenden Störungen vorerst eliminieren. Dabei setzte man die neue Lokomotive mit der Nummer 2 ein.

Diese mit

Reihenschlussmotoren versehene

Maschine verursachte anfäng-lich keine Störungen. Damit sah sich das

Personal auf dem richtigen Weg und legte somit die

Frequenz

endgültig auf

diesen Wert fest. Jedoch war man damit etwas gar schnell.

Die

Lokomotive

MFO 2 verkörperte die erste Lokomotive für einphasigen

Wechselstrom hoher

Spannung und einer

Frequenz von 15

Hertz. Welt-weit gab

es noch keine vergleichbare Maschine, die zudem optisch auch nach einer

neuartigen Lokomotive aussah. Ihr Auftritt, so sensationell es fachlich

auch gewesen sein mochte, blieb immer im Schatten der ersten Maschine, die

immer wieder mit dem System in

Verbindung gebracht wurde.

Als jedoch auch die

Lokomotive

Nummer 2 schneller fuhr, kamen die

Störungen in den

Telegrafen wieder. In der Folge musste man nach anderen

Lösungen suchen. Daher wurden die Drähte der Telegrafenleitungen in

bestimmten Abständen gekreuzt. Die Störungen waren damit verschwunden und

die Fahrten verliefen ohne Störungen. Das grösste Problem des Systems war

mit einer einfachen Massnahme behoben worden.

Wäre damals vermutlich, die

Frequenz nicht schon reduziert, die

Lokomotive

Nummer 1 umgebaut und die Nummer 2 so erstellt worden, hätten alle Bahnen

heute 50

Hertz in der

Fahrleitung und niemand wüsste etwas von den 16 2/3

Hertz. Nur der Schritt war getan und wurde nicht rückgängig gemacht.

Einerseits fürchtete man, dass die Störungen erneut auftreten konnten und

zudem wollte man sich allmählich an den fahrplanmässigen Betrieb wagen.

Dabei erfolgten immer wieder Anpassungen an der Fahrleitung, so dass beide Lokomotiv-en, ange-passt werden mussten.

Hinzu kamen auch noch

eine neuartige

Fahr-leitung, die zwischen Regensdorf und Wettingen

eingebaut wurde und damit auch die

Lokomotive Nummer 3. Diese dritte Lokomotive wurde von Siemens gebaut und kam auch hier zum Einsatz.

Der deutsche Hersteller brachte dabei auch die neuartige

Fahrleitung mit abgespanntem

Fahrdraht und Aufhängung mit Kettwerk zum

Versuchsbetrieb. Diese zeigte sich in der Folge deutlich besser bei der

Übertragung der hohen

Spannung auf die

Lokomotive. Man hatte den

Wechselstrom damit zu einem funktionierenden System gebracht.

Nach 17 Monaten endete dann der Versuchsbetrieb mit den drei

Lokomotiven

auf der Strecke und die elektrischen Maschinen wurden planmässig

eingesetzt. Dieser Schritt war vertraglich festgelegt worden. Mit

lediglich knapp 1.5 Jahren, war man sehr schnell zu diesem Schritt bereit.

Das System hatte sich in kurzer Zeit durchsetzen können und musste wohl

auch bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB auf Zustimmung gestossen

sein.

Erst jetzt konnte man die Praxistauglichkeit erproben, denn das System

funktionierte nun so gut, dass man problemlos mit fahrplanmässigen Zügen

fahren konnte. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB übergaben deshalb den

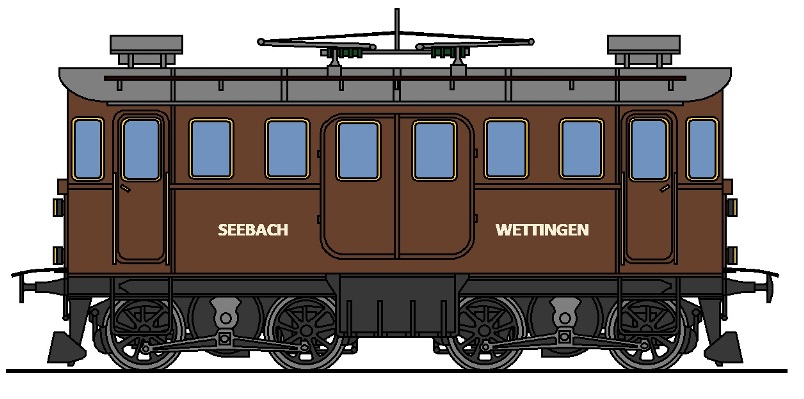

planmässigen Verkehr, wie es im Vertrag stand, der MFO. Damit wurden die

beteiligten drei

Lokomotiven

auch sehr auffällig mit Seebach – Wettingen

beschriftet, auch wenn es keine passende

Bahngesellschaft gab.

Es wurde daher nie auf der ganzen Strecke ein Typ

montiert. Ein Umstand, der den Betrieb jedoch nur geringfügig behinderte.

Der Bügel wurde dabei im Stillstand gewechselt.

Dabei mussten sämtliche Züge mit den drei

Lokomotiven

gefahren werden. Die

beförderten Gewichte lagen für alle Maschinen etwa bei 250 Tonnen und die

Geschwindigkeit erreichte immer wieder 40 km/h. Dabei war wirklich ein

anspruchsvolles Programm vorhanden, denn wenn eine Maschine wegen

Unterhalt fehlte, mussten die anderen mehr leisen. Trotzdem wurde kaum

etwas über grössere Störungen bekannt.

Die Kostenberechnung anhand der Abgaben der

Staatsbahnen konnten nun

ebenfalls angestellt werden. Dabei zeigte sich schnell, dass die

elektrische Traktion durchaus wirtschaftlicher arbeiten konnte. Die

Lokomotiven

benötigten weniger Unterhalt, mussten nicht Wasser fassen und

auch die Vorräte gingen nicht aus. Das galt auch, wenn man die damals sehr

billige

Kohle berücksichtigte, denn weniger

Stilllager bedeutet weniger

benötigte

Triebfahrzeuge.

Am 3. Juli 1909 wurde der elektrische Betrieb auf der Strecke zwischen

Seebach und Wettingen eingestellt. Die Erfahrungen mit den neuen

Lokomotiven

hätten durchaus eine Weiterführung zugelassen, doch die

Strecke hatte ihre Schuldigkeit getan, denn für Versuche stand nun die

Strecke zwischen Spiez und Frutigen zur Verfügung. Die MFO benötigte somit

weder die Strecke noch die beiden dort vorhandenen

Versuchslokomotiven.

In der Folge wurde in Deutschland die

Elektrifizierung mit einphasigem

Wechselstrom von 15 000

Volt und 16 2/3

Hertz in Angriff genommen. Jedoch wurden im Gegensatz zur Schweiz die

Schleifleisten nicht schmaler ausgeführt.

Noch ein paar Worte zum Artikel 12 des Vertrages mit der Staatsbahn. Die Versuchsstrecke wurde nach dem erfolg-reichen Ende des Versuchsbetriebes von der Fahrleitung befreit. Die Idee, dass die Schweizerischen Bundesbahnen SBB den Betrieb mit den beiden Maschinen weiterführen würde, konnte nicht umgesetzt werden.

Die MFO entfernte in der Folge die Anlagen und zwischen

Seebach und Wettingen herrschten wieder Dampfloko-motiven.

Erst im Jahre 1944 überspannten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB die

Strecke erneut mit einer

Fahrleitung. Am 13. Februar 1944, fast genau 40

Jahre nachdem die MFO mit den

Staatsbahnen verhandelte, wurde endgültig

der elektrische Betrieb zwischen Zürich Seebach und Wettingen eingeführt.

Die Strecke Seebach – Wettingen ist somit wohl die einzige Strecke der

Schweiz, die zweimal mit dem gleichen System elektrifiziert wurde. Die nicht mehr benötigten Lokomotiven 1 und 2 verschwanden irgendwo in der Versenkung. Überraschenderweise wurden die Maschinen jedoch nicht abgebrochen, sondern nur «eingelagert». Dabei liessen die an die BLS gelieferten Maschinen schnell erkennen, dass nicht mehr auf den beiden Versuchslokomotiven aufgebaut werden konnte. Man benötigte diese schlicht nicht mehr, sie hatten ihre Schuldigkeit getan.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Stellen

Sie sich vor, sie müssten nachdem sie den neuen Wagen beim Händler gekauft

haben, feststellen, dass die Zufahrt zum Haus schlicht zu eng ist. Das ist

eine direk-te Folge des neuen Fahrzeuges.

Stellen

Sie sich vor, sie müssten nachdem sie den neuen Wagen beim Händler gekauft

haben, feststellen, dass die Zufahrt zum Haus schlicht zu eng ist. Das ist

eine direk-te Folge des neuen Fahrzeuges. Es

war also ein Tag im Oktober, als die

Es

war also ein Tag im Oktober, als die

Probleme

mit der

Probleme

mit der

Es

war nun an der Zeit, die

Es

war nun an der Zeit, die

Die Lösung für das Problem mit den

Die Lösung für das Problem mit den

Zusammen mit der

Zusammen mit der

Zusammen mit der von Siemens und somit aus Deutschland stammenden Nummer 3

wurde der fahrplanmässige Betrieb zwischen Seebach und Wettingen

aufgenommen. Im

Zusammen mit der von Siemens und somit aus Deutschland stammenden Nummer 3

wurde der fahrplanmässige Betrieb zwischen Seebach und Wettingen

aufgenommen. Im

Die

Die