|

Bedienung und Seuerung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Um eine Steuerung vorzustellen, muss auf dem

Triebfahrzeug

eine solche vorhanden sein. Die beiden

Lokomotiven besassen jedoch kein eigenes

Bordnetz

für die Steuerung und die Bedienung erfolgte direkt. Damit standen jedoch

gewisse Funktionen nur zur Verfügung, wenn die Maschine mit der

Fahrleitung

verbunden war. Da dazu nur der

Stromabnehmer

den Kontakt mit der Leitung herstellen musste, war das nicht besonders

schwer.

Wenn wir einen Punkt hervorheben wollen, der auch vorhanden sein

musste, wenn die

Lokomotive nicht eingeschaltet war, kommen wir schnell zur

Beleuchtung.

Diese musste so erfolgen, dass alle erforderlichen

Signalbilder

gezeigt werden konnten. Damit es hier keine zu grossen Probleme gab,

verwendete man die Lampen, die schon bei den Dampflokomotiven verwendet

wurde. Daher waren diese ebenfalls nur in den Halterungen eingesteckt

worden.

Damit war das eingeschaltete Licht zwar zu erkennen, jedoch konnte

der Bereich um die Maschine nur spärlich erhellt werden. Daher war auch

bei den elektrischen

Lokomotiven das Mitführen der entsprechenden Lampen

erforderlich. Auch sonst gab es auf den Maschinen kein elektrisches Licht. Wenn wir eine Ausnahme erwähnen wollen, dass war dies eigentlich nur das Voltmeter zur Anzeige der Spannung in der Fahrleitung.

Dieses hatte eine Lampe erhalten, damit der Wert auch bei

Dunkelheit abgelesen werden konnte. Dabei war jedoch das Licht nicht viel

besser, als wenn man eine Laterne genommen hätte. Jedoch brannte die Lampe

auch nur, wenn

Spannung

vorhanden war. Auf den beiden Lokomotiven gab es auch keine Heizung. Die Wärme der elektrischen Apparate wurde zur Erwärmung der Führerstände genutzt. Was im Winter jedoch kaum ausreichend war und bei der offenen MFO 1 sehr kalte Situationen ergab.

Mit anderen Worten, im Winter musste sich das

Lokomotivpersonal

besser anziehen, als bei den Dampflokomotiven, wo die

Feuerbüchse

immer etwas Wärme in den

Führerstand

abgab. Die Führerstände waren dazu auch noch sehr spartanisch ausgerüstet, so dass man problemlos auf eine Batterie zur Stützung eines Bordnetzes verzichten konnte. Daher bleibt nur noch die Bedienung der Lokomotiven, denn mehr gab es auch nicht.

Zudem war es natürlich auch klar, dass hier nur speziell

geschultes Personal eingesetzt wurde. Die damaligen Lokführer waren noch

nicht im Umgang mit

Elektrizität

geschult worden. Bevor jedoch die Lokomotive eingeschaltet wurde, mussten die üblichen, auch bei Dampf-lokomotiven erforderlichen Handlungen ausgeführt werden. Dazu gehörte, dass die Gleitlager geschmiert wurden.

Im Vergleich zu den vorhandenen Modellen für

Kohle,

waren hier aber deutlich weniger Schmierstellen vorhanden. Trotzdem die

Arbeit war erforderlich. Ein Nachteil war jedoch, dass die

Schmiermittel

im Winter nicht erwärmt werden konnten.

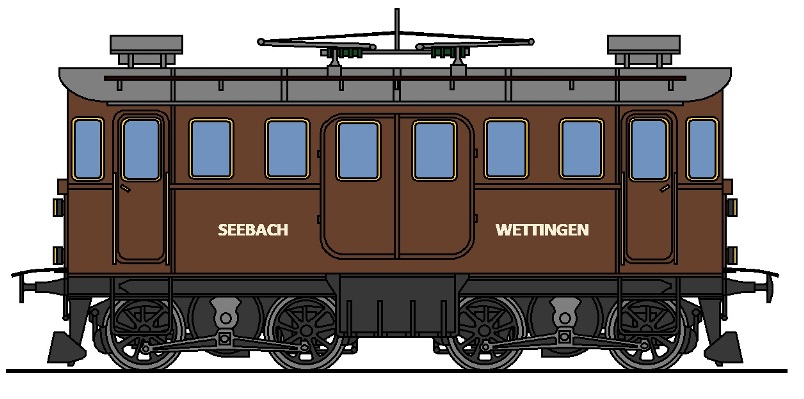

Bisher gab es zwischen den beiden

Lokomotiven keine Unterschiede, denn die Arbeiten waren auch

bei den Dampflokomotiven erforderlich und gehörten somit zum Ritual, das

vor Fahrten grundsätzlich vollzogen wurde. Die Lampen wurden aufgesteckt,

der Heizer drehte seine Runden mit der Ölkanne und nur, falls erforderlich

wurde auch das Licht angemacht. Damals fuhr man am Tag noch ohne Licht

durch die Gegend.

Bedient wurden die

Lokomotiven, wie es damals üblich war, stehend. Diese Form der

Bedienung wurde von den Dampflokomotiven übernommen und erlaubte auch,

dass die

Führerräume

sehr schmal ausgeführt werden konnten. Besonders bei der Maschine MFO 2

war das ein sehr wichtiger Punkt, wollte man an der kurzen Lokomotive

festhalten. Zudem waren durch diese Bedienung keine weiteren Nachteile zu

befürchten.

|

|||

|

Bedienung MFO 1 |

|||

|

Beginnen wir die spezifische Bedienung mit der

Lokomotive

MFO 1. Diese war älter und sie hatte wirklich eine ausgesprochen spannende

Art um in Betrieb gesetzt zu werden. Dazu musste die Maschine zuerst

«angelassen» werden. Ein Vorgang, der in mehreren Schritten erfolgte und

der durchaus etwas Zeit benötigte. Eine schnelle Inbetriebnahme war daher

bei dieser Lokomotive schlicht unmöglich, so dass man sie meistens am Netz

beliess.

Vor allem bei den Antriebsmaschinen für Grubenaufzüge und in

Walzwerken kam sie zur An-wendung. Unter Ersatz des Asynchron- oder

Synchronmotors

durch einen

Dieselmotor

fand das Prinzip auch Eingang in die

Triebwagen

BCm 2/5 der

Regionalbahn

im Val de travers (RVT). Bevor die Umformerlokomotive der MFO betriebsbereit war, musste der Hauptumformer seine normale Drehzahl erreicht haben. Der Lokomotivführer hatte dabei in einer bestimmten Reihenfolge vorzugehen.

Diese Reihenfolge werden wir im Anschluss genauer betrachten.

Dabei dauerte es bis zur betriebsbereiten

Lokomotive gut zwei Minuten. Eine im Verhältnis lange Zeit, da

aber die Lokomotive nicht eingeschaltet, sondern angelassen wurde, war das

eine vertretbare Zeit.

Zuerst musste der

Stromabnehmer

an der

Fahrleitung

angelegt und an einem Voltmeter die korrekte

Spannung

kontrolliert werden. Dazu wurde im

Führerstand

ein pneumatischer Schalter umgelegt. Der Stromabnehmer, also die Ruten,

wurde daraufhin ausgeklappt und berührten in der Folge den

Fahrdraht.

Jetzt konnte der Lokführer am im Führerstand montierten Voltmeter die

Fahrleitungsspannung

erkennen. Er konnte nun zu den nächsten Schritten übergehen.

Spannend hier ist die Tatsache, dass für den

Stromabnehmer

Druckluft

benötigt wurde. Diese konnte jedoch nur auf dem Fahrzeug erzeugt werden,

wenn auch die

Spannung

aus der

Fahrleitung

vorhanden war. Damit auch ohne Luftvorrat der Stromabnehmer angelegt

werden konnte, war eine

Handluftpumpe

vorhanden. Damit konnte mit wenigen Stössen genug Druck erzeugt werden,

dass die Ruten den Draht berührten.

Dieser Schritt dauerte einen Augenblick, da sich die Maschine

langsam zu drehen begann und immer schneller wurde. Die weiteren Schritte

konnten erst ausgeführt werden, wenn der synchrone Lauf des

Umformers

vorhanden war. War diese Situation erreicht, wurde der Erregerumformer umgeschaltet und ab der Fahrleitung in Bewegung versetzt. Damit war der erste Schritt abgeschlossen worden und der Hauptumformer konnte über den Hauptgenerator gestartet werden.

Der Lokführer ging somit zum nächsten Schritt über und stellte die

erforderliche

Verbindung

zum Hauptgenerator her. Dabei kam jetzt der vom Erregergenerator erzeugte

Gleichstrom

zur Anwendung. Der Generator wurde nun als mit Gleichstrom betriebener Motor geschaltet. Die Drehzahl des Hauptumformers erhöhte sich durch den Motor allmählich. Dieser Vorgang erfolgte in mehreren Schritten, bei denen die Spannung des Generators laufend erhöht wurde.

Nur so konnten die grossen Massen des Hauptgenerators in Bewegung

gesetzt werden. Sie müssen bedenken, dass der grösste Teil der zehn Tonnen

in Beweg-ung versetzt werden mussten.

Sobald der Hauptumformer die normale Drehzahl ungefähr erreicht

hatte, wurde sein Motor mit der

Spannung

der

Fahrleitung

verbunden. Dabei konnte zwischen der direkten

Wicklung,

oder die Lösung über den

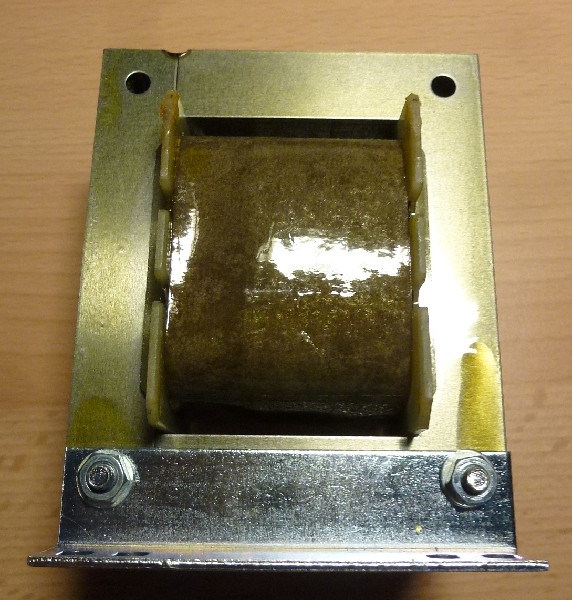

Transformator

erfolgen. Welche Variante genommen wurde, war eigentlich vom Befinden des

Personals abhängig. Die

Lokomotive war nun betriebsbereit und konnte für die Bespannung

eines Zuges genutzt werden.

Der Sound, den diese

Lokomotive von sich gab, während sie betriebsbereit gemacht

wurde, kann wohl kaum mit dem einer modernen soundoptimierten Lokomotive

verglichen werden. Die Maschine begann buchstäblich immer lauter zu

heulen, als ob sie vor der anstehenden Arbeit Angst hatte. Zwar etwas

leiser, aber durchaus mit einem

Triebwerk

eines modernen Flugzeuges zu vergleichen. Nach Abschluss der

Inbetriebnahme war ein deutliches Heulen zu hören.

Diese Regulierwiderstände besassen einen Bedienknopf. Mit diesem

konnte ohne Rastrierung ein be-liebiger Wert eingestellt werden. Damit war

es möglich die Drehzahlen an den

Fahrmotoren

stufenlos zu verändern. Mit dem einen Widerstand konnte die Spannung des vom Hauptgenerator erzeugten Gleichstroms einge-stellt werden. Mit dem anderen Widerstand wurde die Feldstärke in den Triebmotoren eingestellt. Somit regulierte man die Drehzahl mit der Spannung und die Zugkraft mit der Feldstärke.

Es war damit eine von den Dampflokomotiven abgeleitete Regelung

vorhanden. Jedoch zeigte sich schnell, wie die

Lokomotive optimal bedient wurde.

Innert gewissen Grenzen konnte beim Fahren mit der Maschine der

eine oder andere

Widerstand

bedient werden, wobei aber das Verändern der

Spannung

gegenüber der Feldschwächung, als die üblichere Art betrachtet wurde. Man

fuhr also mit der einfachen Regelung der Spannung am

Fahrmotor.

Womit eigentlich nur noch ein Widerstand verwendet wurde. Es konnten so

aber wertvolle Erfahrungen bei der Bedienung von elektrischen

Lokomotiven gesammelt werden.

Es wurde von den verantwortlichen Leuten speziell darauf

hingewiesen, wie ausserordentlich einfach die Bedienung der

Lokomotive MFO 1 trotz der «Zusammengesetztheit der Ausrüstung»

sei. Nebst der Luftbremse habe der Lokomotivführer nur die beiden

Regulierwiderstände zu bedienen und die beiden zugehörigen Ampéremeter zu

beachten. Man muss dabei bedenken, dass man als Massstab die

Dampflokomotiven hatte.

Wollte man die Fahrgeschwindigkeit reduzieren, veränderte man den

Widerstand,

worauf die

Fahrmotoren,

die immer noch erregt wurden, Energie abgaben, die dann im

Umformer

in Energie für die

Fahrleitung

umgewandelt wurde. Da dies aber eine aufwendige Schaltung war, wurde die

pneumatische

Bremse

bevorzugt, so dass es selten zur

Nutzbremsung

mit der

Lokomotive kam. Sie war somit einfach da, wurde jedoch

nicht genutzt.

Da jedoch die

Westinghousebremse

fehlte, war es das ein-zige

Ventil,

das zur Abbremsung der Maschine genutzt werden konnte. Es war daher auch

hier eine sehr einfache Bedienung vorhanden. Es versteht sich von selber, dass die Lokomotive bei kurzen Aufenthalten im Bahnhof nicht abgestellt wurde, denn man musste vor jeder Fahrt die Lokomotive zuerst wieder anlassen und das benötigte Zeit.

Der

Umformer

der

Lokomotive lief daher im Betrieb dau-ernd und

benötigte deshalb auch Energie, wenn die Loko-motive nicht bewegt wurde.

So war klar, dass immer Energie bezogen wurde und die Maschine sehr

unwirt-schaftlich wurde.

War man am Ziel

angekommen und wollte die

Lokomotive wegstellen, musste man sie wieder

abstellen. Dazu trennte man einfach die Maschine von der

Fahrleitung

und der

Umformer

wurde nur noch durch die Massenträgheit bewegt, es erfolgte keine Erregung

des

Fahrmotors

und des

Generators

mehr. Es war hier somit sehr wenig Arbeiten erforderlich. Wobei beim

Abheben der

Stromabnehmer

von der Fahrleitung ein

Lichtbogen

entstand.

Nach dem «abstellen»

der

Lokomotive dauerte es

fünf bis zehn Minuten, bis der Hauptumformer zum Stillstand kam. Dabei war

auch die Geräuschkulisse vorhanden. Der Betrachter bemerkte eigentlich gar

nicht, dass die Lokomotive nicht mehr in Betrieb stand. Die Turbine lief

einfach leer aus und veränderte somit die Geräusche nur in geringem Masse.

Ein flexibler Betrieb war daher mit dieser Lokomotive nicht möglich.

|

|||

|

Bedienung MFO 2 |

|||

|

Die Vorgaben bei der

zweiten

Lokomotive waren schon etwas anders gelagert

worden. Es ging nun auch darum, wie elektrische Maschinen bedient werden

sollten. Die Lösungen, die bei den Dampflokomotiven angewendet wurden,

konnten hier nicht mehr verwendet werden. Es musste daher eine neue Logik

für die Bedienung geschaffen werden. Das begann bereits bei den Begriffen,

denn hier wurde «eingeschaltet» und nicht «angelassen» gesagt.

Dazu fehlten ja der Umformer und die einfach zu regelnden Fahrmotoren für Gleichstrom. Wir kommen nun der Bedienung der nachfolgenden elektrischen Lokomotiven schon sehr nahe, denn im Grunde, hatte sich daran viele Jahre kaum etwas verändert.

Sehen wir uns deshalb die Bedienung dieser

Loko-motive an.

Mit einem

Steuerschalter

wur-den auch hier die Ruten an den

Fahrdraht

angelegt. Nachdem dies erfolgt war, erkannte der Lokführer am eingebauten

Voltmeter, dass die

Spannung

der

Fahrleitung

vorhanden war. Damit war die

Lokomotive bereits eingeschaltet und der

Kompressor

erzeugte allenfalls die für die

Bremsen

benötigte

Druckluft.

Der Vorgang dauerte daher so lange, wie die

Stromabnehmer

benötigten, die Fahrleitung zu finden.

Das Personal konnte nun mit der

Lokomotive sofort losfahren und musste nicht noch

warten, bis sie bereit war. Hingegen mussten auch hier vor der Fahrt die

Funktion der

Bremse

geprüft und die

Handbremse

gelöst werden. Diese benötigte daher bereits mehr Zeit, als es brauchte um

die Maschine einzuschalten. Eine Lösung, die später wegen den hohen

Leistungen

nur noch durch einen

Hauptschalter

ergänzt wurde. Kleine Fahrzeuge, wie

Traktoren,

blieben jedoch so einfach.

Zur Fahrt hatte der Lokführer zwei unterschiedliche Regelungen zur

Verfügung. Er konnte sich also zwischen der Kurbel und dem

Steuerkontroller

entscheiden. Die Wahl der damit verbundenen Regelung der

Fahrstufen

stellte er mit einem einfachen Umschalter ein. In der Folge schalteten die

Wendeschalter

die gewählte Regelung zu den beiden

Fahrmotoren.

Die Fahrt konnte damit beginnen und hier gab es zwischen den beiden

Lösungen kaum Unterschiede.

Der Grund dafür fand sich bei den Zahlen auf dem Ziffernblatt.

Auch bei den später gebauten Maschin-en sollte von diesem Grundsatz nicht

abgewichen werden. Es sollte so eine einfache Bedienung der elektrischen

Lokomotiven eingeführt werden. Je nach Wahl der Regelung wurden die Schaltungen hergestellt. Und die Lokomotive beschleunigte. Da nun die einzelnen Stufen geschaltet wurden, er-folgte keine rucklose Beschleunigung mehr. Dabei gab es weder eine Beschränkung der Fahrstufen und des Stromes, noch wurde die Zu-schaltgeschwindigkeit begrenzt.

Ein flinker Lokführer schaffte so die 20

Fahrstufen

in wenigen Sekunden. Beim Kontroller war er etwas schneller, als bei der

Kurbel, die pro Stufe ein Um-gang benötigte. Dabei musste der Lokführer den Strom an den Fahr-motoren im Auge behalten. Es gab keine Be-grenzung des Stromes. Das führte dazu, dass bei zu schnellem Schalten, die Fahrmotoren beschädigt worden wären.

Eine Einrichtung, die

diese Situation verhindert hät-te, gab es nicht. Es waren keine

Schutzrelais

zur Begrenzung der maximalen

Ströme

vorhanden. Viel-mehr lag es ganz in der Hand der Bediener, die da-her

vorsichtig agieren mussten.

Soweit kann man die

Bedienung dieser

Lokomotiven schon beenden, denn sie war wirklich

sehr einfach aufgebaut worden. Dabei waren die Elemente zur Regelung

bereits vorhanden, es gab aber kaum Schalter im

Führerstand.

Mit der Reduktion der

Zugkraft

wurde daher auch die Beschleunigung beendet. Eine

elektrische

Bremse war jedoch bei dieser Maschine nicht mehr

möglich, da die entsprechenden Schaltungen noch nicht bekannt waren.

Verzögert wurde die

Lokomotive ausschliesslich mit der pneumatischen

Bremse. Der Lokführer schaltete die

Fahrstufen

zurück auf null und fing die rollende Lokomotive mit der

Regulierbremse

ab. Eine Lösung, die danach bei Maschinen ohne

elektrische

Bremse ebenfalls angewandt wurde. Sie sehen

also, die Bedienung war schon sehr nahe bei den nachfolgenden Lokomotiven.

Mit ein paar

Relais

und zusätzlichen Schaltern ergänzt, sind wir bei der Lösung angelangt. Die Bremsen der Lokomotive wurden analog zur Lokomotive Nummer 1 und zu den Dampflokomotiven geregelt. Dabei hatten diese kleine Änderungen erhalten, denn hier waren ja zwei Führerstände vorhanden. Musste dieser gewechselt werden, gab es eine Verbindung durch den Maschinenraum und die Maschine musste mit der Handbremse gesichert werden.

Trotzdem kann man

sagen, dass die

Lokomotive Nummer 2 einfach zu bedienen war.

Daher belassen wir es bei diesen wenigen Worten. Es bleibt nur noch, die

Maschine auszuschalten und dazu wurden einfach die

Stromabnehmer

abgehoben. Fertig war die Sache.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

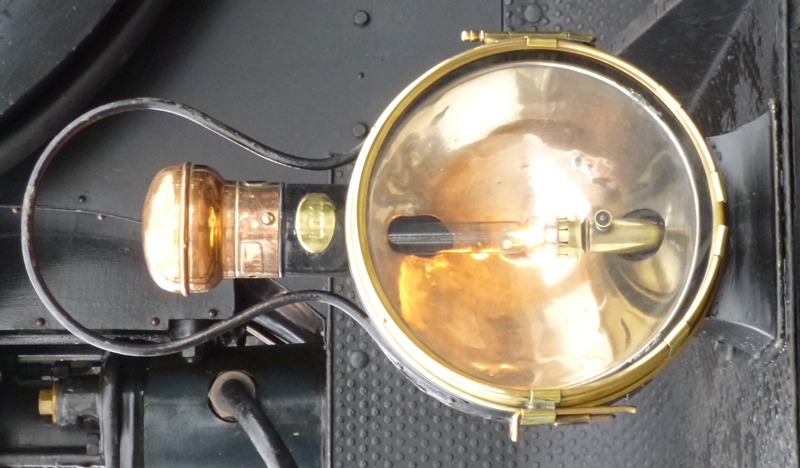

Verwendet

wurden die damals üblichen Laternen, die mit Kalziumkarbid betrieben

wurden. Wurden sie angemacht, brannte eine ruhende weisse Flamme, die

durch den Reflektor verstärkt wurde.

Verwendet

wurden die damals üblichen Laternen, die mit Kalziumkarbid betrieben

wurden. Wurden sie angemacht, brannte eine ruhende weisse Flamme, die

durch den Reflektor verstärkt wurde. Die

auf der

Die

auf der  Sobald

die

Sobald

die  Der

Hauptumformer erzeugte nun einen

Der

Hauptumformer erzeugte nun einen

Bedient

wurde die pneumatische

Bedient

wurde die pneumatische  Es

ist klar, dass man bei der zweiten

Es

ist klar, dass man bei der zweiten

Daraufhin

begann der Bediener an der Bedienein-richtung zu drehen. Dabei galt die

Regel, dass im Uhrzeigersinn zugeschaltet wurde und in der an-deren

Richtung die

Daraufhin

begann der Bediener an der Bedienein-richtung zu drehen. Dabei galt die

Regel, dass im Uhrzeigersinn zugeschaltet wurde und in der an-deren

Richtung die