|

Umbauten und Änderungen |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Eigentlich ist dieser Teil sehr schnell erledigt, denn grössere

Umbauten gab es nicht. Die

Neigezüge

waren trotz der neuen Technik und der kurzen Lieferfrist ausgereift und

beklagten nur geringe Kinderkrankheiten. Diese waren in den meisten Fällen

auf ein einmaliges Versagen und wegen fehlerhaftem Material verursacht

worden. Daher sind auch sie kaum erwähnenswert.

Diese hätte es hier geben können, denn der verkürzte Vorserienzug

war zu leicht konstruiert worden. Die bauliche Struktur der Kasten reichte

nicht um die entstehenden Kräfte aufzunehmen. Die geplante Einbindung in

die Serie konnte daher nicht umgesetzt werden.

Ein grosser Verdienst muss trotzdem den vor der Serie gebauten

Fahrzeugen zugesprochen werden. Der Versuchszug für die Erprobung der

Drehgestelle,

aber auch der Zug, der als Vorabfahrzeug gebaut wurde, hatten ihre

Berechtigung. Dort konnten Mängel und Probleme rechtzeitig erkannt werden.

So gelang es, ein schnell funktionierende Fahrzeug an die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB zu liefern. Die Zuverlässigkeit der Neigezüge war wirklich grossartig. Wobei in diesem Punkt viel Erfahrung mit der Lokomotive Re 460 einfloss und so bewährte Technik eingebaut wurde. Zudem half auch die Redundanz diesen Aspekt zu verdeutlichen. Auch wenn eine Einheit ausfiel, der Triebzug hatte noch eine funktionierende Hälfte, die voll funktionierte. Der Zug kam dann, zwar mit Einschränkungen, ans Ziel. So fehlten die grossen Schlagzeilen.

Im Vergleich mit dem ein paar Jahre älteren

Triebzug

ETR 470 konnte der

Neigezug

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB viele Punkte gewinnen. Die Probleme

mit der

Neigetechnik

waren unbekannt und auch die Reisenden beklagten beim

ICN

etwas weniger gesundheitliche Probleme, als beim Italiener. So kam es,

dass allgemein der «Cisalpino» verteufelt und der ICN geliebt wurden.

Hier lag der Fehler jedoch nicht bei den beteiligten Herstellern,

denn die benötigten Standards dieser

Zugsicherung

waren schlicht noch nicht de-finiert und so musste auf den Einbau

verzichtet werden. Für ETCS Level 2 mussten zusätzliche Baugruppen eingebaut werden, dazu gehörten in den beiden Führerständen das DMI für die Anzeige der Daten bei der Fahrt.

Jedoch auch den dazu passenden

Zugfunk

mit den Teilen des

Datenfun-kes

benötigte man auf dem

Triebzug.

Wobei es nicht nur bei diesen Veränderungen im

Führerstand

blieb. Das System benötigte noch weitere Bereiche, wie eine eigene

Bremswirkgruppe. Alles in allem ein Umbau, der zwar nur einen Teil der Flotte betraf, der aber für den Betrieb wichtig war. Nebeneffekt war, dass nun alle Trieb-züge dieser Baureihe auf dem gleichen Stand waren. Es wurde

so ein freizügiger Einsatz ermöglicht. Doch wie jeder Umbau, hatte auch

dieser seine Schattenseite, wie Sie vielleicht schon festgestellt haben.

Denn

ETCS

Level 2

war nicht gerade leicht ausgefallen und das bei einem

Neigezug?

Die Baugruppen von

ETCS

hatten ein Gewicht. Beim

Triebzug,

der vor dem Einbau gewogen wurde, hatte das eine Veränderung zur Folge.

Das anfängliche Gewicht von 355 Tonnen wurde durch den Einbau von ETCS

höher, so dass die Triebzüge in der Folge ein Leergewicht von 359 Tonnen

bekommen hatten. Das hatte jedoch nur geringe Auswirkungen auf die

Achslasten,

da auch hier die Teile verteilt wurden.

Da der

Neigezug

bei den

Bremsen

durchaus Reserven zur Verfügung hatte, wirkte sich diese Erhöhung des

Gewichtes nicht auf die zugelassenen

Bremsreihen

aus. Der

Triebzug

konnte daher immer noch nach der

Zugreihe N

180% verkehren. Es entstanden so keine betrieblichen Einschränkungen mehr

und auch

ETCS-Strecken,

wie die

Neubaustrecke,

konnten nun von allen Zügen befahren werden.

Ein Punkt, den man bei der Lieferung schon erkannte und der dank

den neuen Anlagen in den Servicestandorten auch kein grösseres Problem

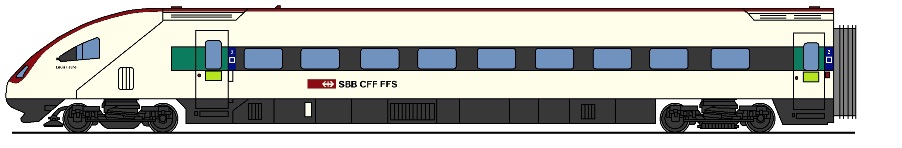

darstellen soll-te. Nur, wie so oft, es kam anders. Die in den Waschstrassen verwendeten Chemikalien zur Reinigung bekamen der Farbe nicht besonders gut. Dabei muss erwähnt werden, dass es damals durchaus üblich war, spezielle Säuren für die Reinigung für Schienenfahr-zeugen zu verwenden.

Diese Mittel griffen jedoch die Dispersionsfarben an. Die Folge

war, dass die

Neigezüge

schnell unschöne Flecken bekamen und damit auch verwahrlos aus-sahen. Es war unausweichlich, das Problem musste gelöst werden. Die Farben sollten dabei erhalten bleiben. Daher wurden in den Waschstrassen neue Reinigungs-mittel verwendet und der Lack auf den Fahrzeugen mit einem Schutz versehen.

Der Erfolg war, dass sich die Situation bei den RABDe 500 etwas

besserte. Jedoch waren die Farben bereits stark beschädigt und konnten so

ihrer Auf-gabe immer schlechter nachkommen.

Ein Farbauftrag ziert das Fahrzeug nicht nur, er hat auch die

Aufgabe, die Metalle vor Rost zu schützen. Da hier Aluminium verwendet

wurde, könnte man meinen, dass diese Schäden nicht zu erwarten waren. Das

stimmt nur bedingt, denn die Rückstände des Reinigungsmittels wirkten als

Elektrolyt und so begannen die Kästen zu korrodieren. Auch die Bildung von

Oxyden konnte beobachtet werden. Es mussten Massnahmen ergriffen werden.

Mit der ansehenden

Revision

wurde daher der Kasten saniert und der

Triebzug

mit einem neuen Farbauftrag versehen. Dabei kamen moderne Farben zu

Anwendung, die in Zukunft etwas besser mit den Reinigungsmitteln

harmonieren sollten. Bei der Farbkombination änderte man jedoch nicht

viel, denn das Grundkonzept blieb weiterhin bestehen.

Wurde bisher bemängelt, dass die Türen von sehbehinderten Personen

schlecht zu erkennen waren, besserte sich mit dem neuen Anstrich die

Situation nicht besonders. Zwar wird rot als Signalfarbe eher

wahrgenommen, aber eine farbliche Abgrenzung war nicht vorhanden. Wie so

oft war das Design des

Triebzuges

mit den Vorstellungen von Behin-derten nicht zu kombinieren.

Auch das Fensterband beim

Speisewagen

wurde nicht mehr auf der ganzen Länge des Fahrzeuges rot eingefärbt.

Viel-mehr wurde nur noch der Bereich mit dem Speisesaal mit einem roten

Fensterband versehen. Für den Reisenden wurde damit der bisherige

Speisewagen kleiner. Jedoch passte man den Anstrich auch in diesem Bereich

den

Triebzügen RABe 503

an. Die einheitlichen Farbschemen der Unternehmung waren daher umgesetzt

worden.

Zudem begann auch das Unternehmen wieder vermehrt auf dem Zug

präsent zu sein. Seitlich war das schon immer der Fall und dort wurde auch

nichts geändert. Jedoch wurde die

Front

mit einem Signet ergänzt. Es sollte so auch hier erkenntlich sein, welchem

Bahnunternehmen der

Neigezug

gehört. Eine Massnahme, die jedoch auch andere Baureihen betreffen sollte.

Die

Triebzüge passten sich so der restlichen Flotte an.

Letztlich kam es noch zu einer Änderung, die eigentlich hier nicht

erwähnt werden müsste. Die

Triebzüge wurden mit der neuen Nummer nach den

TSI-Vorgaben

bezeichnet. Ein Vorgang, der auch bei anderen Fahrzeugen erfolgte, hier

jedoch grössere Auswirkungen hatte, denn die neuen Normen regelten bei

Triebzügen auch die Kennzeichnung von einzelnen Fahrzeugen in einem

Gliederzug

und das wirkte sich beim

Neigezug

aus.

Bisher wurden die einzelnen Fahrzeuge mit einer veränderten Ziffer

an der vierten Stelle verwirklicht. Mit den Nummern nach

TSI,

verschob man diese nun an die neue fünfte Stelle. Damit verschwand sie aus

der bekannten sechsstelligen Nummer. Eine Veränderung, die eigentlich

nicht so dramatisch wäre, dass man ihr mehr Bedeutung zuwenden müsste.

Jedoch gab es auch Veränderungen bei der Reihenfolge der einzelnen

Fahrzeuge.

Die Wagen, die bisher der Reihe nach durchnummeriert wurden,

wurden nun nach den Normen der

TSI

umgesetzt. Wie sich das auf das Fahrzeug auswirkte, wollen wir uns um

Detail ansehen. Als Muster für die Veränderungen bei den Nummern nehmen

wir den Zug mit der Nummer 500 000-5. Dieser

Neigezug

sollte neu auf die Bezeichnung 94 85 0 500 000-0

CH-SBB geändert werden. Die einzelnen Wagen wurden

entsprechend mit den Nummern versehen.

Weil nun die Angelegenheit schwer zu beschreiben ist, kann uns nur

eine Tabelle helfen, denn nur so könnten wir die Angelegenheit

einigermassen erkennen. Zum Verständnis muss gesagt werden, dass bei den

Vorschriften nach

TSI

die beiden

Endwagen

zuerst aufgeführt werden müssen. Danach kann die Wagenreihung jedoch

beliebig erfolgen. |

|||||||||||

|

Fahrzeug |

Wagen Nr. Alt |

Wagen Nr. neu |

Neue Nummer |

||||||||

|

Bt |

7 | 2 |

94 85 2 500 000-6 |

||||||||

| B | 6 | 3 |

94 85 3 500 000-4 |

||||||||

|

WRA |

5 | 4 |

94 85 4 500 000-2 |

||||||||

|

A |

4 | 5 |

94 85 5 500 000-9 |

||||||||

| AD | 3 | 6 |

94 85 6 500 000-7 |

||||||||

|

B |

2 | 7 |

94 85 7 500 000-5 |

||||||||

| Bt | 1 | 1 |

94 85 1 500 000-8 |

||||||||

|

Auf den ersten Blick erscheint es nun so, dass die Richtung im Zug

komplett gedreht wurde. Jedoch blieb diese bestehen, denn bei all den

Verschiebungen, der erste Wagen des

Triebzuges

ist geblieben, denn dieser trug und trägt die Nummer 1. Nur bei den

anderen Fahrzeugen wurden die Nummern aus Gründen der Einfachheit

durchnummeriert. Das führt zu dieser verwirrenden Reihung in der Tabelle.

Dieser arbeitete mit schlecht brennbaren Stoffen und den Brandschutztüren bei den Durchgängen auf andere Wagen.

Jedoch reichte diese Massnahme nicht für die

Zulassung

für Fahrten im

Basistunnel

am Gotthard, denn der ver-langte einen besseren Brandschutz. Die Anforderungen an die Brenndauer ohne betriebliche Einschränkungen konnte der Zug bereits erfüllten, so dass hier kaum Anpassungen für den Einsatz im Basis-tunnel erforderlich wurden.

Der

Neigezug

sollte damit auch im Falle eines Feuers die nächste Nothaltestelle

problemlos anfahren können, was eine wichtige Vorschrift für Fahrten im

Basistunnel

am Gotthard war.

Jedoch mussten in den Technikräumen und in den Ab-teilen

zusätzliche Rauchmelder eingebaut werden. Diese detektierten den Rauch in

Kombination mit Wärme in einem Abteil und meldeten diesen Alarm an die

Leittechnik

und an das Personal. Dieses konnte so schneller mit einem

Feuerlöscher

eingreifen und den Brand bekämpfen, bevor dieser an den Strukturen des

Fahrzeuges grössere Schäden verursachen konnte.

Damit können wir die Umbauten und Änderungen bereits wieder

beenden. Nach einem Einsatz von 20 Jahren wurden an den

Neigezügen

nur kleinere Anpassungen vorgenommen und das Fahrzeug an die neuen

Anforderungen angepasst. Einen grundlegenden Umbau wurde jedoch nicht

erforderlich. Das zeigt, wie gut die Leute beim vermeintlich letzten in

der Schweiz gebauten Fahrzeug gearbeitet haben.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Eigentlich

ist es einfach, wird eine Baureihe kurz nach der Auslieferung verändert,

sind markante Probleme aufgetreten.

Eigentlich

ist es einfach, wird eine Baureihe kurz nach der Auslieferung verändert,

sind markante Probleme aufgetreten. Trotzdem,

ohne Veränderungen ging es nicht und diese müssen wir uns ansehen, wollen

wir objektiv über den

Trotzdem,

ohne Veränderungen ging es nicht und diese müssen wir uns ansehen, wollen

wir objektiv über den

Was

sich jedoch als grösseres Problem zeigte, als erhofft, war der Anstrich.

Die weisse Farbe war anfällig auf Verschmutzungen. Daher musste der der

Was

sich jedoch als grösseres Problem zeigte, als erhofft, war der Anstrich.

Die weisse Farbe war anfällig auf Verschmutzungen. Daher musste der der

Jedoch

wurden die Bereiche um die Türe neu gestaltet. Die bisher recht bunten

Bereiche des

Jedoch

wurden die Bereiche um die Türe neu gestaltet. Die bisher recht bunten

Bereiche des

Bei

der

Bei

der