|

Entwicklung und Bestellung |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Die Entwicklung der neuen Baureihe für die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB begann in deren Büro in Bern. Dort musste

das Personal zuerst einmal herausfinden, was im Betrieb benötigt wird. So

definierte man das neue

Triebfahrzeug nach dem Bedarf. Die gewünschte

Maschine sollte zugkräftig sein, hohe Geschwindigkeiten erreichen und

dabei sowohl vor Reise- als auch vor

Güterzügen eingesetzt werden können.

Anders ausgedrückt wünschte man eine universell

einsetzbare

Lokomotive. Diese hätte mit allen Zügen auf dem gesamten Netz

verkehren können. Man erhoffte sich so Einsparungen bei der Vorhaltung von

Ersatzteilen. Ebenfalls erleichtert werden sollte, die Schulung des Personals, denn dieses musste nur

einen einzigen Typ kennen lernen. Ein Prinzip, das auch die BLS im Jahre

1913 mit ihrer Baureihe Be 5/7 verfolgt hatte. Es funktionierte sogar noch

recht gut.

Erstmals sollte also eine Universalmaschine

entstehen, die sowohl am Gotthard, als auch im

Flachland verwendet werden

konnte. Solche

Lokomotiven sollten in der Folge bei den Schweizerischen

Bundesbahnen SBB immer wieder beschafft werden, wobei im Bestand der

Staatsbahnen kaum eine Lokomotive so vielseitig eingesetzt wurde, wie die

hier beschriebene Maschine. Nur, bis jetzt gab es diese noch gar nicht. Auch wenn von Seiten des Bestellers in den Unterlagen vom Gotthard gesprochen wurde, erwartete man vergleichbare Werte auch auf der steilen Südrampe des Simplontunnels. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB sahen die Strecke über den Gotthard als Muster. In der Folge waren die nassgebenden Neigungen immer in diesem Bereich bei 26‰ angesiedelt worden. Eine für die Hersteller vereinfachte Lösung.

Blickte man in den Bestand der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB, waren zwar

Lokomotiven mit vier

Triebachsen vorhanden,

aber allesamt waren zu langsam und gehörten zur ersten Generation von

Lokomotiven. Die Technik war aber schon weit fortgeschritten, so dass eine

geänderte Maschine dieser Typen nicht mehr in Frage kam. Jedoch war da

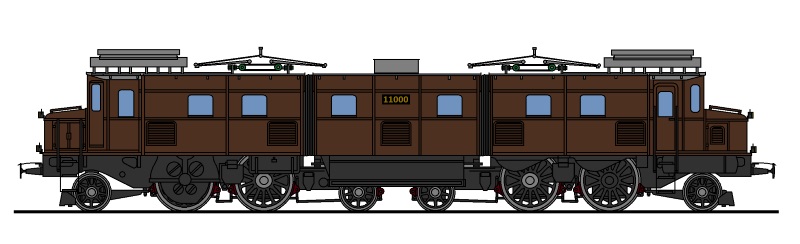

noch die Baureihe Ae 4/8. Eine einzelne Maschine, die eigentlich nie

weiterverfolgt werden sollte.

Die

Lokomotive konnte gerade einmal das

Pro-gramm der Maschinen mit drei

Triebachsen er-füllen. Ein Nachbau war

deshalb nicht sinnvoll. Die Ae 4/8 mit der Nummer 11 000 (ab 1929: 11 300)

sollte deshalb ein Einzelstück bleiben.

Zudem war klar, die neue

Lokomotive sollte keine

Gelenklokomotive sein, sie sollte über einen

Einzelachsantrieb verfügen

und es sollte eine

Rahmenlokomotive sein. Die Schweizerischen Bundesbahnen

SBB zogen eine Lokomotive mit Rahmen der Drehgestellbauart vor, weil sie

einfacher im Aufbau war. Im Unterhalt erschien diese Konstruktion zudem

billiger. Heute wissen wir, dass Drehgestell-Lokomotiven unschlagbar sind,

aber im Jahre 1925 war das noch anders.

Bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB erinnerte

man sich dabei auch an eine Studie, die bei der Planung der Baureihe Ae

3/6 I angestellt wurde. Diese sah eine abgeänderte Maschine mit vier

Triebachsen vor. Darauf konnte man aufbauen, denn die Zeit drängte und

eine völlig neu konstruierte

Lokomotive war nicht rechtzeitig verfügbar.

Wenn man die Ae 3/6 I genauer betrachten würde, könnte man erkennen, dass

die Lokomotive den anderen Maschinen in allen Punkten überlegen war.

Die Maschine zeigte deutlich, was im

BBC-Einzelachsantrieb nach Buchli steckte. Das war ein Punkt, den die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB hoch werteten, denn man wollte nicht

wieder die Probleme der Reihe Ae 3/5 erleben. Die neue

Lokomotive sollte

gut funktionieren. Schlicht sollte die

Zugkraft der Baureihe

Be 4/6 mit

der Baureihe Ae 3/6 I kombiniert werden. Jetzt musste das nur noch der

entsprechenden Industrie verkauft werden.

Das war neu, denn bisher gewährte die

Staatsbahn viele Frei-heiten.

So konnten die Hersteller ihre Ideen umsetzen. Die Folge davon waren

letztlich drei unterschiedliche Baureihen mit der Bezeichnung Ae 3/6. Das

durfte nicht mehr passieren.

So war klar vorgeschrieben, dass die

Lokomotive die

Achs-anordnung 2’Do1’ haben muss. Diese

Achsfolge war also vom Besteller

zwingend vorgeschrieben und sollte nicht geändert werden. Hier könnte aber

ein Problem entstehen, denn die Geschichte zeigte, dass die

Be 5/7 der BLS

nicht so ruhig um die

Kurven fuhr, wie das die Baureihe

Ce 6/8 II mit den

Drehgestellen tat. Doch die Vorgabe war klar, man erwartete diese

Achsfolge.

Gleiches galt für den BBC-Einzelachsantrieb nach

Buchli. Somit stand schnell fest, dass die

Lokomotive die Typenbezeichnung

Ae 4/7 erhalten sollte. Damit haben wir im mechanischen Teil genau die

Kombination der Einleitung erhalten. Oft wird deshalb die Baureihe Ae 4/7

als eine um eine

Triebachse erweiterte Maschine der Reihe Ae 3/6 I sei.

Dies stimmt jedoch nicht, da die neue Maschine völlig neu konstruiert

werden musste.

Was auf den ersten Blick unkonventionell erscheint,

war klar durchdacht und erst noch mit modernen Ideen zu vertreten. Die

einheitlichen

Antriebe und

Triebachsen konnten die Kosten beim Unterhalt

senken, denn es mussten weniger spezielle Ersatzteile beschafft und an

Lager gehalten werden. Das senkte Kosten und schaffte in den Werkstätten

auch Platz. Die Vorteile lagen damit klar auf der Seite der

Schweizerischen Bundesbahnen SBB.

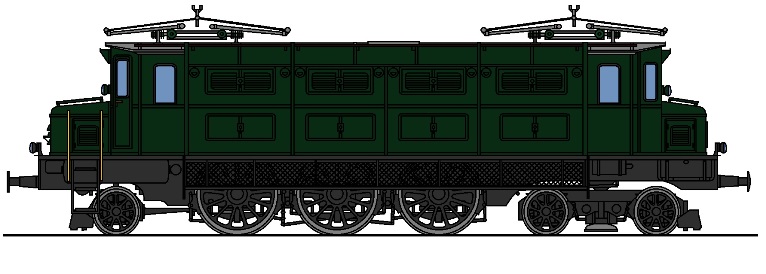

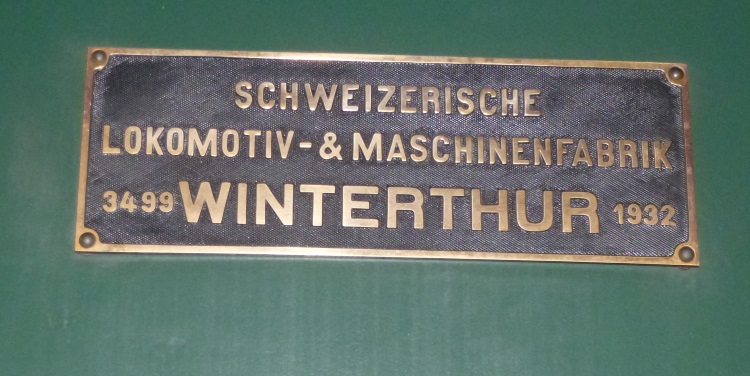

Wie das jedoch gemeint war, zeigt die Bestellung. Der

mechanische Teil wurde bei der Schweizerischen Lokomotiv- und

Maschinenfabrik in Winterthur SLM bestellt. Dort sollte das

Laufwerk, der

Kasten, die

Führerstände und die

Antriebe eingebaut werden. Diese Hülle

wurde anschliessend dem Elektriker übergeben, der daraus eine

Lokomotive

machte. Daher waren diese Teile gänzlich von der elektrischen Ausrüstung

unabhängig.

An die elektrische Ausrüstung waren jedoch grosse

Anforderungen gestellt worden, denn die

Lokomotive sollte bei einer

Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h noch eine genügend grosse

Zugkraft für

die

Steilrampen des Gotthards und des Simplons haben. Wobei natürlich

diese Geschwindigkeit in den genannten Steigungen wegen den

Kurven gar

nicht gefahren werden konnte. Hier war daher den Herstellern eine gewisse

Freiheit eingebaut worden.

So war klar gefordert worden, dass die

Lokomotive auf

Strecken mit 2 ‰ Steigung 600 Tonnen schwere Züge mit 90 km/h befördern

musste. Auf 12 ‰ sollten mit unveränderter Last noch 65 km/h möglich sein.

Für den Gotthard und daher für Steigungen von bis zu 26‰, forderte man

noch 360 Tonnen bei 65 km/h. Somit erwarten die Schweizerischen

Bundesbahnen ab Steigungen von 12‰ erste Einbussen bei der verfügbaren

Zugkraft.

Bei der neuen Lokomotive er-wartete die Staatsbahn eine Steigerung von 60 Tonnen und erst noch eine Steigerung bei der Geschwindigkeit auf 65 km/h.

Dies sollte im

Pflichtenheft le-tztlich auch das grösste Problem sein und die geforderte

Normallast sollte nicht erreicht werden.

Die zulässigen

Achslasten wurden mit 20 Tonnen auf

den

Triebachsen und mit 15 Tonnen auf den

Laufachsen angegeben. Maximal

waren damit eigentlich 125 Tonnen möglich gewesen. Die Schweizerischen

Bundesbahnen erwarteten jedoch, dass die

Lokomotive nicht schwerer als 120

Tonnen sein sollte. Eine Toleranz von lediglich 2% wurde den Erbauern

jedoch zugestanden. Mit den geforderten

Normallasten keine leichte

Aufgabe.

Die Lokomotive durfte jedoch eine

Meterlast von 7,2

t/m nicht überschreiten. Damit konnte die Maschine auf Strecken eingesetzt

werden, die über die

Streckenklasse C3 verfügten. Es war also klar, dass

die neue

Lokomotive nicht auf allen

Nebenstrecken eingesetzt werden

konnte. Hier muss erwähnt werden, dass davon eigentlich nur

Nebenbahnen

betroffen waren, denn dort gab es noch Strecken, die nur die

Streckenklasse B erlaubten.

Damit hatte man die

Lokomotive definiert und das

Pflichtenheft wurde der Industrie übergeben. Die einzelnen Hersteller

konnten anhand dieser Angaben ihre Vorschläge einreichen. Damit waren

jedoch viele Ideen durch das Pflichtenheft vernichtet worden. Was jedoch

im Pflichtenheft fehlte, war eine

elektrische

Bremse, so dass es hier

sicherlich von den Herstellern abhing, was letztlich angeboten wurde und

diese Angebote sehen wir uns an.

Damit hatte es der Mechaniker

eigentlich noch einfach, denn das war ja die Forderung der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB. Leichte konstruktive Anpassungen wurden jedoch

vorgesehen, so dass die Maschine mo-derner wirken sollte. Die Brown Boveri und Co BBC in Münchenstein sah eine elektrische Ausrüstung vor, die über den bewährten Stufenschalter der Baureihe Be 4/6 geregelt werden sollte.

Eine

elektrische

Bremse wurde

nicht vorgesehen und ge-genüber der Baureihe Ae 3/6 I sollten leicht

stärkere Mo-toren verbaut werden. Bei der

Leistung sah man 2 300 kW oder

3 125 PS vor. Sie haben richtig gesehen, man richtete sich nun nach den kW

und nicht mehr nach den PS.

Besonders war hier, dass die BBC bei der elektrischen

Ausrüstung auch komplett neue Wege vorgeschlagen hatte. Darunter befand

sich eine ganze spannende Idee. Bei der Baureihe Ae 4/7 sollte die

Spannung der

Fahrleitung in einem

Umrichter umgeformt werden. Damit hätten

hier auch andere

Fahrmotoren, wie solche für

Drehstrom, verwendet werden

können. Die Idee war damals jedoch so absurd, dass sie nicht

weiterverfolgt wurde.

Von der Maschinenfabrik Oerlikon MFO wurde eine

ähnliche elektrische Ausrüstung für die Reihe Ae 4/7 vorgeschlagen, jedoch

sollte die Regelung der

Fahrstufen durch

Hüpfer erfolgen. Bei der Anzahl

Fahrstufen war man sogar ein wenig über der geforderten Menge. Damit

sollte eine feinfühlige Regelung der

Zugkraft möglich sein. Gerade bei

schweren Anfahrten schien dies ein grosser Vorteil zu sein, da die Kraft

besser aufgebaut werden konnte.

Daher sah die MFO bei ihrer Maschine eine elektrische Nutzstrombremse nach Behn-Eschenburg vor, wie sie schon bei der Baureihe Ce 6/8 II sehr erfolgreich umge-setzt worden war.

Hier

muss erwähnt werden, dass es damals nur der MFO möglich war, solche

Bremsen zu verwirklich.

Andere Hersteller nutzten

Widerstände. Bei der Société Anonym des Ateliers de Sécheron SAAS beabsichtige man eine elektrische Ausrüstung, die eben-falls mit Hüpfern gesteuert wurde.

Speziell hier war, dass man in Genève als Abgrenzung von

den beiden anderen Herstellern des elektrischen Teils die Möglichkeit

einer

Vielfachsteuerung vorgesehen hatte. Jedoch erachtete man auch hier

eine

elektrische

Bremse als nicht unbedingt notwendig und verzichtete

daher darauf.

Den Auftrag zum Bau von vorerst zwei

Prototypen

erteilten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB im Oktober 1925. Die beiden

Lokomotiven sollten von der SLM (mechanischer Teil) und von der BBC

(elektrische Ausrüstung und Antriebe) erbaut werden. Sie sollten die

Fahrzeugnummern 10 901 und 10 902 erhalten. Die beiden Lokomotiven hatten

je eine

Leistung von 2 300 kW oder 3 120 PS und die Bezeichnung Ae 4/7

erhalten.

Bei der anschliessenden Bestellung wurden auch die

unterlegenen Anbieter MFO und SAAS berücksichtigt. Jedoch konnten diese

nicht frei arbeiten, denn der mechanische Teil blieb identisch. Damit auch

die

Antriebe von BBC und die

Fahrmotoren. Bei der eigentlichen

elektrischen Ausrüstung waren sie jedoch weitestgehend frei und konnten so

ihre Erkenntnisse bei der

Lokomotive zumindest bei den in Serie gebauten

Maschinen einbringen.

Bei den

Lokomotiven

befürchtete man wegen den Erfahrungen mit den beiden

Be 4/6 ein

kompliziertes System, das nur schwer eingerichtet werden könn-te. Daher der

Verzicht.

Insgesamt wurden die

Lokomotiven der Baureihe Ae 4/7

in vier weiteren Losen bestellt. Die letzte Bestellung wurde am 21. April

1931 frei gegeben. Es entstanden so 127 nahezu identisch aussehende

Lokomotiven. Elektrische Unterschiede sollten aber erneut vorhanden sein.

Trotzdem verzichtete man bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB auf die

Führung eines Index. Die Lokomotiven hatten daher durchwegs die

Bezeichnung Ae 4/7 erhalten.

Eine grössere Serie

Lokomotiven sollte es in der

Schweiz erst wieder mit der Baureihe

Re 4/4

II zusammen mit der

Re 4/4

III

geben, die dann aber die Ae 4/7 um Längen überholte und mit nahezu 300

Lokomotiven die grösste Serie der Schweizerischen Bundesbahnen SBB blieb.

Die Ae 4/7 konnte aber den zweiten Rang lange über ihr Ausscheiden hinaus

behalten. Was deren gute Konstruktion untermauerte und die erhoffte

einheitliche Lokomotive ergab.

Obwohl diese

Lokomotiven optisch identisch waren, gab

es im elektrischen Bereich gewaltige Unterschiede, die hier noch nicht im

Detail behandelt werden sollten. Damit Sie sich trotzdem ein Bild machen

können, liste ich hier die Maschinen auf. Dabei müssen Sie aber bedenken,

dass alle drei Hersteller hier nur als Elektriker aufgeführt sind und

sämtliche

Antriebe und die Motoren von der BBC stammten. Mechanisch

stammten alle Lokomotiven aus Winterthur.

|

|||||||||||

|

BBC |

MFO |

SAAS |

|||||||||

|

10 901 – 10 916 |

10 917 – 10 918 |

10 939 – 10 951 |

|||||||||

|

10 919 – 10 938 |

10 973 – 11 002 |

11 009 – 11 017 |

|||||||||

|

10 952 – 10 972 |

|||||||||||

| 11 003 – 11 008 | |||||||||||

|

11 018 – 11 027 |

|||||||||||

|

Ihnen ist

sicherlich aufgefallen, dass man anhand der Nummern nicht auf eine

bestimmte Zuordnung der

Gruppen schliessen konnte. So waren die einzelnen

Elektriker durch die Serie verteilt. Eine Lösung, die bei späteren

Bestellungen aufgenommen wurde und sich bis zum Zusammenschluss der

Elektriker behaupten konnte. Intern wurden die Indexe I BBC, II MFO und

III SAAS jedoch noch geführt, jedoch nie angeschrieben.

Bevor wir

nun zu den eigentlichen

Lokomotiven und deren Aufbau kommen, muss noch

erwähnt werden, dass die Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit der

Leistung

dieser Lokomotive am Gotthard nicht vollumfänglich zufrieden waren. Der

Grund war, dass die in Steigungen bis 26‰ geforderten

Anhängelasten nicht

ermöglicht werden konnten. Die Baureihe Ae 4/7 musste sich mit 320 Tonnen

begnügen und lag damit 40 Tonnen unter dem

Pflichtenheft.

Zwar wären

mit den

Zugkräften höhere Lasten theoretisch möglich gewesen. Jedoch

klemmten die vier

Triebachsen in den engen Radien. Dadurch musste mehr

Kraft für die Überwindung des Rollwiderstandes aufgebracht werden. Damit

sank aber die mögliche

Anhängelast. Hätte man mehr Zugkraft gehabt, hätten

die Lasten gezogen werden können. Jedoch war das mit der damaligen Technik

noch nicht möglich gewesen.

Das Problem Gotthard sollten schliesslich die

Maschinen der Baureihe

Ae 8/14 lösen. Dabei fällt die

Lokomotive mit der

Nummer 11 801 auf. Dieses Exemplar sah optisch nahezu ähnlich aus, wie die

Reihe Ae 4/7, hatte jedoch von diesem Modell lediglich die

Antriebe

erhalten. Alle anderen Punkte waren für den Gotthard angepasst worden.

Daher wird die Nummer 11 801 in diesem Artikel nicht näher erwähnt werden.

Sie finden die Angaben dazu auf der entsprechenden Seite zur Reihe

Ae 8/14.

Beschafft

wurde diese gigantische

Lokomotive im Anschluss an die Reihe Ae 4/7. Sie

können also im direkten Vergleich erkennen, wie sich die Technik während

dem Bau der Baureihe Ae 4/7 veränderte. Jedoch wollen wir uns nun eine der

erfolgreichsten Lokomotiven der Schweiz genauer ansehen und dabei kommen

wir zuerst zur Arbeit der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik

SLM, die auch Anpassungen vorgenommen hatte.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Die als

Die als

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB erarbeiteten

deshalb ein

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB erarbeiteten

deshalb ein

Die Zahlen alleine zeigen die er-wartete Steigerung

nicht auf. Die sieben Jahre alte Baureihe

Die Zahlen alleine zeigen die er-wartete Steigerung

nicht auf. Die sieben Jahre alte Baureihe

Da die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik

SLM in Winterthur den mechanischen Teil erstellen sollte, wurde dort eine

Da die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik

SLM in Winterthur den mechanischen Teil erstellen sollte, wurde dort eine

Zudem erachtete man in Oerlikon eine

Zudem erachtete man in Oerlikon eine

SAAS verzichtete jedoch beim Bau auf die

SAAS verzichtete jedoch beim Bau auf die