|

Rahmen und Kasten |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Für den tragenden Rahmen und den darauf aufgebauten Kasten mit den

beiden

Führerständen,

zeichnete sich bei allen

Lokomotiven die Firma Schweizerische Lokomotiv- und

Maschinenfabrik SLM in Winterthur verantwortlich. Hinzu kamen noch das

Laufwerk,

die

Antriebe

und der Anstrich.

Diese fertige Hülle wurde dann den einzelnen Elektrikern zugeführt, welche

anschliessend darin die elektrische Ausrüstung einbauten.

Gegenüber den früheren Baureihen der Schweiz, konnten die Gussteile

reduziert werden. Dadurch konnte im mech-anischen Bereich etwas Gewicht

eingespart werden. Der so entstandene stabile Rahmen wurde an beiden Enden mit einem Stossbalken abgeschlossen. Dieser bestand aus einem etwas kräftigeren Blech. Da dieses jedoch die Kräf-te nicht aufnehmen konnte, musste es im zentralen Be-reich verstärkt werden.

Seitlich stützte sich der

Stossbalken jedoch gegenüber

dem Rahmen mit einfachen Streben ab. Diese Bauweise hatte sich in den

vergangenen Jahren bewährt und wurde daher beibehalten.

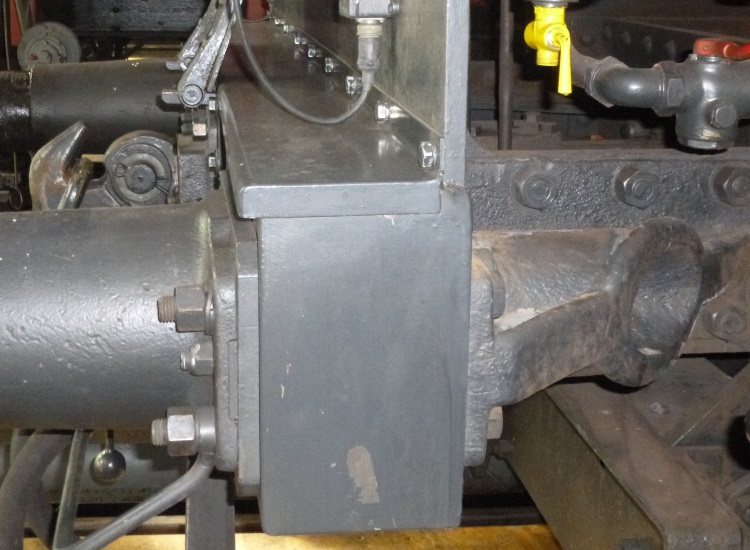

Zentral im

Stossbalken

montiert wurden die

Zugvor-richtungen

der

Lokomotive. Dabei wurde der

Zughaken

im Rahmen beweglich montiert. Dadurch war er in der Lage sich in

Längsrichtung zu bewegen. In den anderen Richtungen war er jedoch stabil

und im Stossbalken geführt. Damit er sich in der Ausgangsposition behielt,

war die Längenänderung mit kräftigen

Spiralfedern

versehen worden. Diese

Federn

waren so ausgelegt worden, dass der Haken normalerweise zurückgezogen

wurde.

Am

Zughaken

wurde schliesslich die

Schraubenkupplung

nach

UIC

beweglich befestigt. Dieser Teil der

Zugvorrichtung

war beweglich und mit einer Spindel zur Veränderung der Länge versehen

worden. Wurde die Kupplung jedoch nicht benötigt, lagerte sie entweder im

Zughaken, oder wurde in einem zusätzlich am Stossbalken angebrachten

Hilfshaken eingelegt. Ergänzt wurde die

Kupplung

mit einer ebenfalls am Haken montierten

Notkupplung.

Da

die

Schraubenkupplung

keine

Stosskräfte

aufnehmen konnte, musste sie durch die

Stossvorrichtungen

ergänzt werden. Diese wurden seitlich auf Höhe der

Kupplung

mit Hilfe von Schrauben montiert. Unter diesen

Puffern

befand sich noch der übliche Kupplergriff. Damit gab es bei der Montage

dieser Teile zu den vorhandenen Fahrzeugen keine besondere Änderung, denn

hier waren internationale Normen vorhanden, die eingehalten werden

mussten.

So

hatten die bis ins Jahr 1929 ausgelieferten

Lokomotiven die üblichen

Stangenpuffer

erhalten. Diese waren mit

Spiralfedern

abgefedert worden und entsprachen in der Ausführung, den schon bei

früheren Baureihen verwen-deten Modellen. Diese Stangenpuffer wurden mit runden Puffertellern versehen. Diese wurden jedoch unterschiedlich ausgeführt. Beim linken Modell kam ein flacher Puffer-teller zur Anwendung.

Damit die Kräfte auf den Tellern besser übertragen werden konnten, wurde

der rechte

Puffer

mit einem gewölbten Modell versehen. Somit entsprachen die Puffer auch in

dieser Hinsicht den üblichen Modellen, so dass hier noch keine Erneuerung

eingeführt wurde.

Ab

1930 wurden jedoch

Hülsenpuffer

mit

Gummifedern

verwendet. Diese

Puffer

waren kräftiger aufgebaut, so dass es im Betrieb zu weniger Beschädigungen

kommen sollte. Es muss erwähnt werden, dass die bisherigen

Stangenpuffer

den Kräften von elektrischen

Lokomotiven schlicht nicht mehr gewachsen waren und

daher überall diese neuen Modelle nachgerüstet wurden. Da die Baureihe Ae

4/7 zu jener Zeit ausgeliefert wurde, erfolgte das im Werk.

Bevor wir jedoch die Länge der

Lokomotive bestimmen können, müssen wir noch eine

Massnahme ansehen, die nur die Maschinen der Maschinenfabrik Oerlikon MFO

und auch dort nur die Modelle mit

elektrischer

Bremse betraf. Diese Lokomotiven waren schwerer geraten und

daher für die Länge zu schwer. Daher wurde bei diesen Maschinen zwischen

Stossbalken

und

Puffer

ein verkleideter Balken aus Eichenholz eingebaut.

Daher müssen zu den nachfolgend aufgeführten Massen für die Länge der Lokomotive noch 340 mm zugegeben werden.

Daher hatten diese Maschinen eine Länge von 17 100 mm erhalten.

Alle anderen Modelle der Baureihe Ae 4/7 wur-den jedoch mit 16 760 mm

gemessen. Ergänzt wurden diese Stossbalken mit dem üblichen Übergangsblech. Es konnte hochgeklappt und in dieser Stellung fixiert werden. Damit war es nicht im Weg, wenn gekuppelt werden musste.

Die bei den älteren Modellen dazu gehörenden Handläufe waren

jedoch nicht mehr vorhanden. Daher war der Durchgang auf der Fahrt sehr

abenteuerlich. Man kann sogar behaupten, dass die Person die das

versuchte, sich auf ein Himmelfahrtskommando begab.

Letztlich wurde auf diesem tragfähigen Rahmen der ei-gentliche Kasten und

die beiden

Führerstände

aufgebaut. Damit diese unabhängigen Elemente einen Boden hatten, wurde

dazu der Rahmen mit einem einfachen jedoch nicht geschlossen Blech

abgedeckt. Wegen der speziellen Bauform im Bereich der beiden Führerstände

war diese Abdeckung im Bereich der

Stossbalken

sehr gut zu erkennen. Sie wurde dort vom Personal auch als Umlaufblech

genutzt.

Beginnen wir die Betrachtung der Aufbauten mit dem eigentlichen

Kasten. Dieser war so aufgebaut worden, dass er in der Werkstatt komplett

zerlegt werden konnte. Dazu wurden auf dem Boden mehrere

Portale

aus Winkelprofilen mit Schrauben montiert. Lediglich an den beiden Enden

wurden diese Profile mit einer Wand ausgefüllt. Dieser Abschluss des

Kastens bildete später die Trennwand zwischen dem

Maschinenraum

und dem

Führerstand.

Die beiden Seitenwände unterschieden sich bei dieser Baureihe

wegen den

Antrieben deutlich voneinander. Der Grund war, dass

der

BBC-Einzelachsantrieb

bei diesen Maschinen einseitig montiert worden war. Zwar wäre eine

beidseitige Montage möglich gewesen. In der Schweiz wurden jedoch

sämtliche Maschinen mit dem

Buchliantrieb

nur einseitig ausgerüstet. Die Folge waren die Seitenwände, die nicht

identisch waren.

Sie ist zudem nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es wurde

offiziell mit diesen Begriffen gearbeitet. Dabei wurde die Apparateseite

der

Lo-komotiven auf der rechten Seite montiert und somit

die

Antriebe links.

Jetzt müssen wir nur noch die Richtung der

Lokomotive wissen und haben die Position der Wände

definiert. Hilfe bietet uns das

Laufwerk

mit der

Achsfolge.

Diese wurde grundsätzlich mit 2’Do1’ angegeben. Damit musste der

Führerstand

eins über dem

Laufdrehgestell

zu liegen kommen. Die Richtungen in diesem Artikel beziehen sich daher bei

der Lokomotive immer so, dass in Fahrrichtung geblickt wird und dass sich

das

Drehgestell

vorne befindet.

Da sich diese Seitenwände deutlich unterschieden, beginne ich die

Betrachtung mit der Apparateseite. Sie war leicht zu erkennen, da es auf

dieser Seite keine Fenster gab und die Wand daher geschlossen wirkte.

Wegen den

Portalen

und den einzelnen Segmenten, wirkte dieser Effekt jedoch nicht so

deutlich. Es gab vorne ein kurzes Segment und anschliessend zwei längere

Abschnitte. Sie wurden zudem in zwei Reihen aufgebaut.

Abgegrenzt wurden diese Segmente mit Hilfe der Nietenbänder. Diese

gab es im Bereich der

Portale

und zur Unterteilung der Wand in horizontaler Richtung. Jedoch gab es nur

innerhalb der Wand Nieten. Gegenüber dem Boden und der beiden Wände vorne

und hinten, wurde die Wand jedoch verschraubt. Dank dieser Lösung konnte

die ganze Seite ohne entfernen der Nieten geöffnet werden. Eine

Erleichterung für den Unterhalt.

Wie wichtig diese Unterteilung der Wand war, zeigt sich schnell,

wenn ich erwähne, dass gewisse Segmente bei den

Lokomotiven nicht identisch ausgeführt wurden. Damit es

nicht zu kompliziert wird, betrachten wir jedes Segment einzeln und dabei

beginnen wir vorne und unten. Als Hilfe für jene, die es immer noch nicht

wissen, das war im Bereich des

Drehgestells und somit hinter dem

Führerstand

I. Wir befinden uns im Bereich der kurzen Segmente.

Ein massiver Riegel in der Mitte verschloss die Türchen und damit

die Öffnung. Damit sich diese Türen während der Fahrt nicht öffnen

konnten, wurde der Bedienhebel mit einem zusätzlichen Gewicht beschwert.

Er war daher sehr gut zu erkennen. Auf dem weiteren Weg durch die Wand der Apparateseite können wir davon ausgehen, dass die oben erwähnten Wartungsluken ohne andere Hinweise dieser Ausführung entsprachen.

Das galt auch für das obere Segment dieses kurzen Ab-schnittes. Es

hatte lediglich am oberen Rand zusätzlich die Ösen für die Hebewerkzeuge

bekommen. Diese wurden jedoch bei allen Segmenten der oberen Reihe in den

Ecken angeordnet.

Die weiteren Segmente dieser Wand waren von identischer Länge und

in ihrer Abmessung etwa doppelt so lang, wie das vorher beschrieben erste

Paar. In der zweiten Reihe gab es unten eine einfache Wand, die lediglich

mit einem einfachen Deckel versehen wurde. Dieser war mit Verschlüssen

ohne Griff verriegelt worden und die Lucke konnte nach unten aufgeklappt

werden. Beim der oberen Reihe waren in diesem Bereich zwei Wartungsluken,

wie vorher beschrieben, eingebaut worden.

Damit kommen wir zur letzten Sektion mit Segmenten. Dabei war der

untere Bereich mit einem weiteren Fach wie vorher beschrieben versehen

worden. Das Segment entsprach dem zuvor vorgestellten Exemplar. Dieses

Fach war auf der rechten Seite angeordnet, damit links genug Platz für ein

Lüftungsgitter

vorhanden war. Dieses Gitter hatte die Grösse der schon erwähnten

Wartungsluken und verfügte über waagerecht verlaufende Lamellen.

Auf der linken Seite wurde eine weitere Wartungsluke vorge-sehen,

die aber zusätzlich als

Lüftungsgitter

diente. Davon aus-genommen waren die

Lokomotiven mit den Nummern 11 018 bis 11 027,

denn diese hatten ein normales Lüftungsgitter in der

Bauart

des unteren Segmentes erhalten. Zum Abschluss der Apparateseite bleibt eigentlich nur noch zu erwähnen, dass die längeren unteren Segmente nicht vollständig geschlossen waren und sich am unteren Rand eine vergitterte Stelle befand, die als Band zu erkennen war.

Sie wurde zur

Kühlung

der

Lokomotive benötigt. Jedoch gab es in diesem Band

keine Jalousien und es war ein einfaches schlichtes feines Gitter.

Unterhalb waren letztlich noch die Leit-ungen der

Kühler

montiert worden.

Die Antriebsseite war ebenfalls in die gleichen Segmente

unter-teilt worden. Die Unterteilung ergab sich, weil die gleichen

Portale

verwendet wurden. Zudem war hier ein einfacherer Aufbau vorhanden, so dass

wir die Segmente eigentlich gar nicht benötigen würden. Es bleibt dazu nur

noch zu erwähnen, dass die Nietenbänder und Verschraubungen identisch

ausgeführt wurden. Daher konnte auch diese Seite leicht entfernt werden.

Die obere Reihe mit Segmenten hatten die Fenster zur Ausleuchtung

des

Maschinenraumes

erhalten. Insgesamt wurden fünf identische Fenster eingebaut, die eine

rechteckige Form hatten und die gleichmässig auf die Länge der Seitenwand

verteilt wurden. So kann hier nicht mit einer bestimmten Position in den

jeweiligen Segmenten gesprochen werden. Es reicht jedoch die gleichmässige

Verteilung in der oberen Reihe.

Die Fenster dienten daher nicht nur der Ausleuchtung, sondern

waren auch als Fluchtweg vorgesehen. War der normale Ausgang über die

Führerstände

nicht mehr mög-lich, konnte der

Maschinenraum

auch über eines der fünf Fenster verlassen werden. Die unteren Segmente waren einfach aufgebaut und waren nur im unteren Bereich mit einem feinen Gitter versehen worden. Wie auf der anderen Seite der Lokomotive wurde dieses Gitter für die Kühlung der Lokomotive benötigt.

Weitere Merkmale gab es hier jedoch nicht mehr, so dass wir

eigentlich den einzigen freien Bereich kennen gelernt haben. Ein

besonderes Merkmal dieser Baureihe, das nur wegen der Aufteilung in die

Antriebs- und Apparateseite entstand. Da der Kasten nun soweit aufgebaut ist und da die beiden Führerstände nicht die Breite des Kastens erreichten, können wir die Breite der Lokomotive bestimmen.

Diese wurde von keinem weiteren Bauteil der Maschine

überschritten. In den Unterlagen wurde die Breite mit 2 950 mm angegeben.

Vom

Lichtraumprofil

wären für diese Baureihe jedoch maximal 3 150 mm zugelassen gewesen. Damit

füllte die

Lokomotive den Raum sehr gut aus.

Damit kommen wir zu den beiden

Führerständen.

Diese wurden auf Wunsch der Schweizerischen Bundesbahnen SBB von anderen

Baureihen übernommen und waren nicht so breit, wie der restliche Kasten.

Sie waren von der Reihe Ce 6/8 II

abgeleitet worden. Das war jedoch nicht zu erkennen, da dort die langen

Vorbauten

diese Tatsache verdeckten. Jedoch gab es wegen den neuen Erkenntnissen

auch leichte Anpassungen, die erwähnt werden müssen.

Viel gibt es dazu nicht zu sagen, denn der Bereich wurde bei der fertigen Lokomotive durch die Vorbauten abgedeckt und war daher nicht mehr zu sehen.

Es ist jedoch wichtig, dass wir eine Wand zu den Hau-ben vor dem

Führerstand

hatten und es so eigentlich zwei Baugruppen waren. Im oberen Bereich waren die drei Frontfenster einge-baut worden. Dabei wurden die beiden seitlichen Fen-ster grösser ausgeführt. Dadurch wurde das mittlere Fenster recht schmal. Speziell dabei war, dass dieses Fenster, das mit Schei-ben aus Sicherheitsglas versehen wurde, geöffnet wer-den konnte.

Das war nötig, damit bei der Lampe der

Dienstbe-leuchtung

vor diesem

Frontfenster

die

Glühbirne

ge-wechselt und Steckscheiben angebracht werden konn-ten. Die beiden seitlichen Fenster der Front waren identisch aufgebaut worden. Sie bestanden aus einer fest in der Wand eingebauten Scheibe aus Sicherheitsglas.

Dieses konnte mit einer Fensterheizung aus feinen Dräh-ten geheizt

werden. Zur Reinigung wurden vor den Scheiben einfache

Scheibenwischer

montiert. Dabei wurde jedoch nur das Modell auf der Seite des Lokführers

mit einem pneumatischen

Antrieb ausgerüstet.

Weil die

Frontwand

nicht bis ganz nach aussen geführt wurde, gab es zwei seitliche

Eckpartien, Diese wurden in einem Winkel von 50 Grad nach hinten gezogen.

Damit wurde die Strömung der Luft bei der Fahrt etwas verbessert und das

bei rechteckiger Kante entstehende pfeifen konnte gemildert werden. Einige

geringe aerodynamische Massnahmen, die aber eher der Ethik und der

technischen Funktion dienten, als dass viel auf die Strömung der Luft

geachtet worden wäre.

Sie diente dem Personal als Weg, wenn dieses vom Zug auf die

Lokomotive gelangen wollte. So musste in diesem

Fall nicht abgestiegen werden. Theoretisch hätte dieser Wechsel auch

während der Fahrt erfolgen können, nur das blieb eine waghalsige Aktion. Sowohl in der Türe, als auch in der Eckpartie der rechten Seite, waren Fenster eingebaut worden. Diese Fenster waren, wie jene der Front, fest eingebaut worden und konnten nicht öffnet werden.

Eine Beheizung, oder gar eine Reinigung mit

Scheibenwischer

war auch nicht vorhanden. Die Gläser erlaubten dem Personal einen etwas

besseren Überblick auf den Bereich vor der

Lokomotive. Wobei diese Zone auch sonst nicht überblickt

werden konnte. Wir kommen damit zu den beiden Seitenwänden des Führerstandes. Diese waren gerade so lang, dass zwischen dem eingebauten Führertisch und der Rückwand genug Platz vorhanden war, dass dort eine Person stehen konnte.

Trotzdem blieben es enge Platzverhältnisse. Im Aufbau

unterschieden sich die beiden Seiten bei dieser Baureihe jedoch deutlich.

So war auf der linken Seite eine einfache geschlossene Wand mit Fenster

vorhanden. Dieses recht grosse Fenster konnte vom Führerraum her geöffnet werden. Dabei war es als Senkfenster ausgeführt worden und es konnte komplett geöffnet werden.

Es hatte, wie das identische Fenster in der

Einstiegstüre

auf der rechten Seite, einen senkrechten weissen Strich erhalten. Dieser

war neu eingeführt worden und diente als Information über diese

Senkfenster und so den Zugang zum

Lokomotiv-personal

im besetzten

Führerraum.

Bleibt somit noch die rechte Seite. Dort war keine Wand vorhanden,

denn der Bereich wurde als Einstig von der Seite genutzt. Dazu war eine

Türe vorhanden, die nach innen geöffnet wurde und die über ein Schloss

verfügte. Der Zugang zum

Führerraum

erfolgte mit einer Leiter und den beiden seitlichen

Griffstangen.

Unterschiede zu anderen Baureihen waren hier jedoch nicht vorhanden, da

diese Einstiege kaum anders gelöst werden konnten.

Bevor wir zu diesen

Vorbauten

kommen, muss hier noch der Zugang auf der linken Seite erwähnt wer-den.

Dieser erfolgte über eine Leiter beim

Stoss-balken.

Die beiden seitlichen

Griffstangen

waren da-bei freistehend. Der Vorbau hatte diverse Türchen mit Lüftungsgitter erhalten und selbst der Deckel konnte geöffnet wer-den. Das erlaubte einen vereinfachten Unterhalt der darin montierten Bauteile.

Er nahm nicht die ganze Breite der

Lokomotive ein, so dass ein Umlaufblech entstand. Die

Breite der Hau-be entsprach der

Frontwand.

Speziell waren die hier auf allen Seiten des

Vorbaus

angebrachten waage-recht verlaufenden Haltestangen.

Sowohl der Kasten, als auch die

Führerstände,

muss-ten mit einem gewölbten Dach abgedeckt werden. Dieses Dach war nur

leicht gewölbt worden und hatte die Breite der Führerstände erhalten.

Gerade dort, wurde es bei der

Front

über diese hinaus verlängert. Im Bereich des

Maschinenraumes

konnte dieses Dach entfernt werden und es war in drei Segmenten gestaltet

worden. Jedoch hatte diese Konstruktion im Bereich des Maschinenraumes ein

Problem.

Zwischen den Seitenwänden und dem Dach blieb eine Lücke. Diese

musste jedoch geschlossen werden, wolle man einen geschlossenen

Maschinenraum.

Dazu wurden Eckelemente eingebaut, die stark gerundet wurden und so einen

harmonischen Übergang von der Wand zum Dach erlaubte. Eine Konstruktion,

die auch bei anderen

Lokomotiven beobachtet werden konnte. Diese Rundungen

gehörten jedoch weder zur Wand, noch waren sie Bestandteil des Daches.

Das Dach selber besass im Bereich der Seitenwände zu den beiden

Führerständen

eine schmale Dachrinne. So wurde verhindert, dass hier Wasser eindringen

konnte. Im Bereich des

Maschinenraumes

war diese Rinne jedoch nicht mehr vorhanden, hier wurden dafür seitliche

Stege montiert. Diese dienten dem Personal, das über eine Beim Führerstand

eingebaute

Dachleiter

auf diese gelangen konnte, als sichere Standfläche.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Kernstück

der

Kernstück

der

Jedoch

gab es bei den

Jedoch

gab es bei den

Durch

die Massnahme mit dem Holzbalken wurden die Ma-schinen mit den Nummern

10 973 bis 11 002 länger und konnten die zugelassene

Durch

die Massnahme mit dem Holzbalken wurden die Ma-schinen mit den Nummern

10 973 bis 11 002 länger und konnten die zugelassene

Um

Klarheit zu schaffen, müssen die beiden Wände auch begrifflich

unterschieden werden. Ich wähle dazu die Begriffe «Apparateseite» und

«Antriebs-seite». Eine Unterscheidung, die daher leicht mög-lich ist.

Um

Klarheit zu schaffen, müssen die beiden Wände auch begrifflich

unterschieden werden. Ich wähle dazu die Begriffe «Apparateseite» und

«Antriebs-seite». Eine Unterscheidung, die daher leicht mög-lich ist. Im

ersten Segment, das wir betrachten, hatte es eine Wartungstüre, die mit

einem Blech eingerahmt wurde. Diese Öffnung bestand aus zwei Flügeln, die

sich seitlich öffnen konnten.

Im

ersten Segment, das wir betrachten, hatte es eine Wartungstüre, die mit

einem Blech eingerahmt wurde. Diese Öffnung bestand aus zwei Flügeln, die

sich seitlich öffnen konnten. Bisher

waren die Maschinen identisch aufgebaut, jedoch fehlt uns noch ein

Segment. Dort wurden bei allen

Bisher

waren die Maschinen identisch aufgebaut, jedoch fehlt uns noch ein

Segment. Dort wurden bei allen

Speziell

an diesen Fenstern war, dass sie geöffnet werden konnten. Dazu wurden sie

seitlich verschoben und konnten so auch nur teilweise, aber auch ganz

geöffnet werden.

Speziell

an diesen Fenstern war, dass sie geöffnet werden konnten. Dazu wurden sie

seitlich verschoben und konnten so auch nur teilweise, aber auch ganz

geöffnet werden. Die

Die

Die

beiden Eckpartien waren nicht gleich ausgeführt worden, denn auf der

linken Seite erfolgte der Zugang zum

Die

beiden Eckpartien waren nicht gleich ausgeführt worden, denn auf der

linken Seite erfolgte der Zugang zum

Da

der Kasten und die

Da

der Kasten und die