|

Entwicklung und Beschaffung |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Die Entwicklung von grossen

Diesellokomotiven

für den

Streckendienst

war in der Schweiz eigentlich nie ein Thema. In erster Linie wurde mit

elektrischen Modellen gearbeitet. Jedoch kam gegen den Schluss des

Programms die Idee auf, dass man auf einigen

Nebenstrecken

auf die

Fahrleitung

verzichten könnte. Die

Dieselmotoren

machten diese Idee erst möglich, denn damit konnte leicht eine Strecke

ungestellt werden.

Mit der rigorosen Um-stellung auf den elektri-schen Betrieb auch

auf

Nebenstrecken

gingen selbst diese in niedere Dienste und konnten sich daher nicht

durchsetzen. Auch

Dieselöl

musste im-portiert werden. Trotzdem sollten wir diese rasch ansehen, denn

so verrückt es klingen mag, einige wenige Punkte können auch hier erkannt

werden.

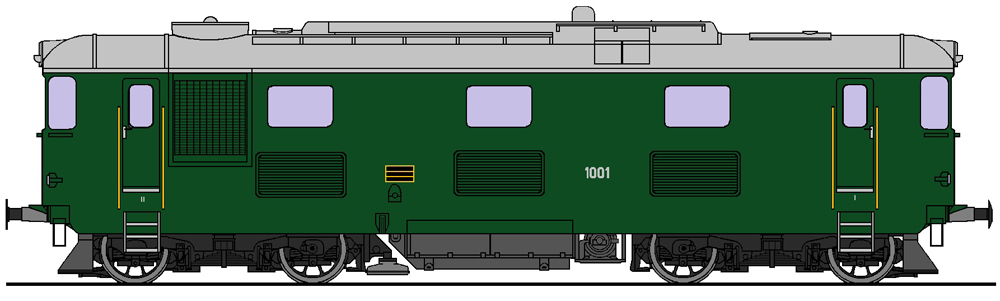

Geführt wurden die

Lokomotiven

der Schweizerischen Bundesbahnen SBB als

Am 4/4. Sie waren, wie die grosse

Versuchslokomotive

Am 4/6 mit

Gasturbine,

für den

Streckendienst

gebaut worden. Sie besassen daher zwei

Führerstände

an den beiden Enden des Fahrzeuges. Ein zentrales

Führerhaus

war nicht so gut. Auch wenn in den USA so gearbeitet wird, diese Maschinen

werden oft in einer Fahrrichtung verwendet und das wäre auch in Europa

eine Lösung gewesen.

Grosse Dampflokomotiven mit

Schlepptender

mussten nach jeder Fahrt in einem

Depot

eine

Drehscheibe

aufsuchen. Das bedeutete aber, dass die

Lokomotive

nicht gleich auf einen anderen Zug übergehen konnte. Zudem verschwanden

auch in Deutschland immer mehr Drehscheiben. Es war daher kam mehr

möglich, nach der Fahrt die Lokomotive abzudrehen. Ein Problem, das sogar

bis zur Lieferung neuer Maschinen gelöst werden musste.

Güterzüge

mussten damals einen Wagen mitführen, damit der bei diesen Zügen noch

mitreisende Begleiter einen Aufenthaltsraum hatte. Daher wurden bei der

Deutschen Bundesbahn DB, aber auch bei den Österreichischen Bundesbahnen

ÖBB Kabinen auf dem

Tender

aufgebaut. Mit neuen

Lokomotiven

würde bei zwei

Führerständen

der hintere dazu genutzt werden. Auch aus diesem Grund waren Modelle mit

nur einem Führerstand keine Lösung.

Erst die Einführung des

Zugfunks

sollte das Problem mit dem

Zugführer

lösen, denn dieser wurde abgezogen. Doch nun zu den neuen

Lokomotiven

für Deutschland. Bei Diesellokomotiven war es jedoch leicht, die Konstruktion so anzupassen, dass sich die Lösung mit zwei Führerständen ergab. Zudem mussten so ausgerüstete Modelle nicht nach einer Drehscheibe suchen.

Sie konnten also direkt auf den nächsten Zug übergehen. Neben der

besseren Auslastung, konnte auch die Anzahl Modelle verringert werden. Das

auch wenn eine

Diesellokomotive

regelmässig zur Tankstelle musste.

Auch wenn mit den Kabinen auf den

Tender

eine gewisse Verbesserung bei den

Güterzügen

erreicht wurde, auch in Deutschland waren die Dampflokomotiven nicht mehr

zeitgemäss. Die vom Feuer mit Rauch geschwängerte Luft war nicht überall

angesehen. Noch fand man diese Maschinen eine Zumutung. Zudem behinderten

die Aufenthalte um Wasser zu fassen den Betrieb. Es musste also ein Ersatz

her und da ergaben schlicht sich zwei Lösungen.

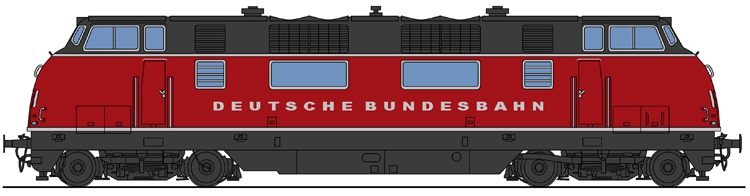

Eine Elektrifizierung ging nicht, weil dazu schlicht die

finanziellen Mittel fehlten. Daher kam nur der Ersatz mit neuen grossen

Diesellokomotiven

in Frage. Damit war der spätere Einsatz eigentlich klar definiert worden,

denn die Deutsche Bundesbahn DB suchte eine

Lokomotive

als direkter Ersatz für die Dampflokomotiven auf nicht elektrifizierten

Strecken. Es sollte also schlicht ein direkter Ersatz sein.

Diesel

her, Dampf weg und mehr war es nicht.

Daher ist soweit klar, dass es sich um eine

Lokomotive

handelte, die auf normalspurigen Strecken verkehren sollte. Genauer

genannt wurden dabei jedoch die

Haupt-strecken

und daher war eine maximale

Achslast

von 20 Tonnen zu erwarten. Nur schon die Achslast gab klar vor, dass die Loko-motive auf Hauptstrecken in den Einsatz kommen soll. In der Schweiz, aber auch in Deutschland, waren damals längst nicht alle Nebenstrecken für diese Belastung aus-gelegt worden.

Es war also klar zu sehen, dass nicht alle Strecken damit

befahrbar sein sollten. Ein Punkt, der zu oft vergessen geht, da allgemein

angenommen wird, dass die

Achs-lasten

im ganzen Netz identisch sind.

Es wurde eine vierachsige

Lokomotive

erwartet, die über eine

Höchstgeschwindigkeit

von 140 km/h verfüg-te. Obwohl auf vielen

Hauptstrecken

in Deutschland bereits 160 km/h üblich war, diese Werte sollten mit

thermischen Maschinen nicht erreicht werden. In Zukunft sollten die hohen

Geschwindigkeiten den elektrischen Modellen vorbehalten sei. Mehr zu

erkennen ist aber, dass das Tempo in Deutschland damals kaum höher war,

als in der Schweiz.

Eingesetzt werden sollte diese Maschine als

Universallokomotive.

Auch wenn man bei den Dampflokomotiven noch zwischen den

Schnellzugslokomotiven

und den schweren

Güterzugslokomotiven

unterschied. Nun sollte eine universelle Lösung auf den Strecken

eingesetzt werden. Dank dieser speziellen Massnahme konnte die Anzahl

Baureihen

gemildert werden. Auch in Deutschland war diese Lösung durchaus beliebt.

So gemütliche Fahrten waren nicht mehr zeit-gemäss, denn auch ohne

Fahrleitung

sollte die Post abgehen. Ob das klappen konnte, sollte sich mit den

Maschinen zeigen, denn noch waren

Dieselloko-motiven

selten. Gewünscht wurde auch eine einstellbare Leistung. Mit halber Kraft konnten sehr leichte Züge geführt werden. Zudem konnte mit zwei getrennten Strängen beim Antrieb auch die Zuverlässigkeit erhöht werden.

Auch wenn man damals den Begriff

Redundanz

noch nicht kannte, angewendet wurden diese Regelungen bereits und daher

sollten zwei Motoren verbaut werden. Auch wegen der verlangten

Leistung

war so eine Lösung zu erwarten.

Es wurde eine

Leistung

von 2 200 PS verlangt. Damals wurde noch mit diesen Werten gearbeitet,

daher sind diese auch immer besser gerundet, als die korrekten Angaben in

Kilowatt. Eine solche Leistung auf nur vier

Achsen

abgestellt war schon recht ansehnlich. Was heute schon bald bei

elektrischen

Lokomotiven

als

Hilfsdiesel

gilt, war damals schon eine grössere Herausforderung. Die wir nur mit

einem Vergleich verstehen können.

Den Blick in die Schweiz können wir vergessen. Weder die

Baureihe

Bm 4/4, noch die schwere

Bm 6/6 können mithalten. Wir sehen

daher die Nachbarländer an. Diesmal jedoch jene von Deutschland und dabei

kommt man damals sehr schnell zur NOHAB AA 16. Ein Modell nach

amerikanischem Muster mit einer leicht höheren

Leistung.

Jedoch wurde dort für diese das Gewicht so gross, dass man die

Lokomotive

auf sechs

Achsen

abstellte.

Bevor wir zu diesen kommen, müssen wir aber noch einen Punkt aus

dem

Pflichtenheft

ansehen, denn dieser war durchaus üblich und auch in der Schweiz geläufig,

denn man wollte die Ersatzteile so gering wie möglich halten.

Wichtige Bauteile des hydraulischen

Antriebes

sollten zur

Baureihe

VT 08 kompatibel sein. Dieser dreiteilige

Triebzug

mit

Dieselmotor

war in der Schweiz durchaus bekannt, erreichte dieser durchaus auch Ziele

in der Schweiz. Damit war dieses

Pflichtenheft

erstellt und es war keine leichte Aufgabe für die Hersteller. Eine

Diesellokomotive

mit 2 200 PS auf vier

Achsen

abgestellt, war um 1950 durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe.

In einem Punkt unterschieden sich die Beschaffungen der Deutschen

Bundesbahn DB nicht von jenen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Mit

anderen Worten, auch die DB war verpflichtet, die

Triebfahrzeuge

im eigenen Land bauen zu lassen. Das sollte später in der Schweiz durchaus

ein Problem sein, da die Ideen der Erbauer nicht so leicht nachvollziehbar

waren. Besonders dann nicht, wenn man über Jahre nur mit SLM und BBC

arbeitete.

Für den mechanischen Teil zeichnete sich die Firma Krauss-Maffai

AG in München verantwortlich. Wie bei der SLM hatte man sich hier auf den

Bau der mechanischen Teile beschränkt. Dabei kannten sich die beiden

Firmen recht gut, denn Maffai war, wie die SLM bei den letzten

Schnellzugslokomotiven

der

Gotthardbahngesellschaft

beteiligt gewesen. Mit den neuen Techniken wurden sowohl in München, als

auch Winterthur nur noch Teile gebaut.

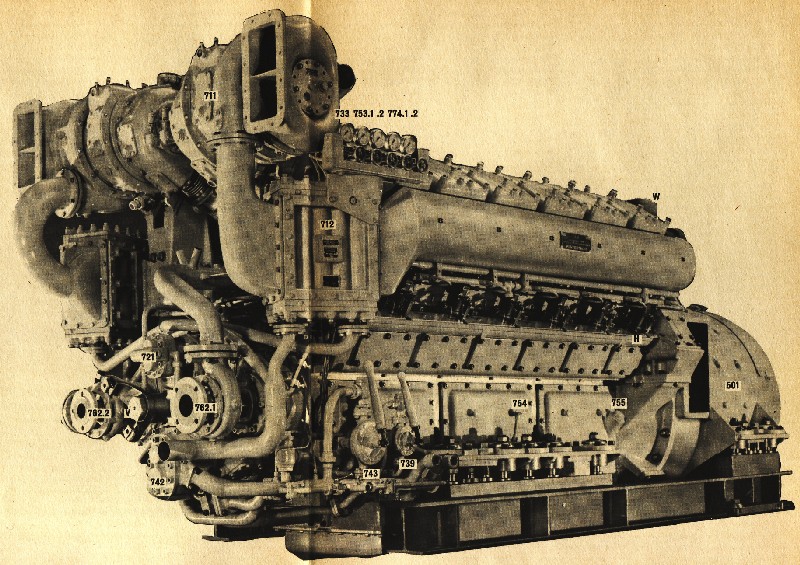

Die

Dieselmotoren

stammten von Firmen, die im Verkehr auf der Strasse durchaus bekannt

waren. Wer von Motoren in Deutschland spricht, kommt nicht an der Firma

Daimler Benz vorbei. Sie war bekannt für Auto und LKW. Im Segment mit LKW machte sich auch die Ma-schinenfabrik Augsburg – Nürnberg einen Namen. Die Firma ist unter dem Kürzel MAN deutlich bekannter. Eher eine Überraschung war da schon der dritte Hersteller.

Maybach war damals durchaus bekannt für hoch-wertige Automobile.

Jedoch zeigte sich, dass man auch in dieser Firma in der Lage war, grosse

Dieselmotoren

zu bauen. Die Maschinen für die Schweiz hatten Motoren von Maybach. Die Endmontage und den Antrieb übernahm die Firma Maschinenbau Kiel AG. Dabei wurden die Getriebe von Voith bezogen.

Als Zulieferer für den geringen elektrischen Anteil war dann die

Firma BBC in Mannheim beauftragt worden. Immerhin dort war ein in der

Schweiz durchaus gut bekannter Hersteller gewählt worden. Wir haben hier

eine in Deutschland für Deutschland gebaute

Lokomotive

und daher andere Hersteller, es muss nicht immer Sulzer sein.

Vom eingereichten Vorschlag wurden von der Deutschen Bundesbahn DB

vorerst fünf Exemplare als

Prototypen

beschafft. Damals war es durchaus üblich, dass mit einer kleinen Serie die

Versuche unternommen wurden. Erst nach deren Eignung folgte dann die

Serie. Dabei waren oft vier bis fünf

Lokomotiven

die Regel, bei der Reihe Re 4/4

II waren es sogar sechs Maschinen. Sie sehen, hier gab es schlicht

keine grossen Unterschiede.

Die Auslieferung beschränkte sich auf den Zeitraum von 1953 bis

1959. Auch wenn der Bedarf damit noch nicht gedeckt war endete die

Lieferung, weil die Deutsche Bundesbahn DB auch die in der Zeit gemachten

Ent-wicklungen nutzen wollte.

So wurde das gelungene Muster leicht verbessert und mit mehr

Leistung

versehen. Zur Unterscheidung der beiden Leistungsklassen vergab die

Deutsche Bundesbahn DB diesen anfängliche die Bezeichnung V 200.1. Später

wurde daraus die

Baureihe

221 und somit war die nahe Verwandtschaft immer noch deutlich zu erkennen,

denn es war einfach eine etwas kräftigere Version der V 200, die durchaus

erfolgreich zu sein schien.

Bei der verbesserten Version konnte die

Leistung

auf 1 986 kW gesteigert werden. Das entsprach einen Wert von 2 700 PS.

Eine durchaus hohe Leistung, die sogar dafür sorgte, dass von diesen

Maschinen ein Exemplar bei der Lötschbergbahn für Versuche hergezogen

wurde. Zu einem Ankauf durch die

BLS-Gruppe

kam es jedoch nicht, da sich die Probleme mit der Versorgung der

Fahrleitung

lösen liessen und der Betrieb sicher war.

Von der Reihe V 200.1 konnten noch einmal 50 Stück beschafft

werden. Von diesen war bei den in die Schweiz verkauften Maschinen jedoch

keine vorhanden. Genauer wurden die Nummern 220 013 bis 017, 220 053 und

220 077 an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB verkauft. Bei der nun

folgenden Vorstellung werden wir diese Version ansehen, denn alle anderen

sind in Deutschland zu Hause und zu weit blicken wollen wir auch nicht.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Es

gab daher Versuche mit zwei Modellen für den Einsatz im

Es

gab daher Versuche mit zwei Modellen für den Einsatz im

Das

war durchaus auch ein Problem, das die Schweiz kannte. Da dort aber der

Das

war durchaus auch ein Problem, das die Schweiz kannte. Da dort aber der  Es

lohnt sich, wenn wir in den Katalog mit den Anforderungen sehen. In diesem

auch hier erforder-lichen

Es

lohnt sich, wenn wir in den Katalog mit den Anforderungen sehen. In diesem

auch hier erforder-lichen  Wegen

dem universellen Einsatz wurde eine hohe

Wegen

dem universellen Einsatz wurde eine hohe  Die

NOHAB AA16 zeigt es deutlich, die als

Die

NOHAB AA16 zeigt es deutlich, die als

Die

Die

In

mehreren Teilserien wurden von diesen

In

mehreren Teilserien wurden von diesen