|

Der Kastenaufbau |

|||||||||||

| Navigation durch das Thema | |||||||||||

|

Eines unterscheidet sich beim Bau von

Lokomotiven

in den verschiedenen Firmen nicht. Es wird nach Möglichkeit mit einfachen

Stahlblechen gearbeitet. Beim damals modernen Bau kamen Stahlbleche zum

Einsatz, die unterschiedliche Stärken hatten. So kannte das Gewicht bei

gleicher Tragkraft vermindert werden. Ein Punkt, der auch bei dieser

Diesellokomotive

bestand, denn noch war die Technik nicht so leicht, wie das heute der Fall

ist.

Der grundsätzliche Aufbau unterschied sich jedoch von der damals

in der Schweiz eingeführten selbstragenden Ausführung. Es wurden zwei

Träger aufgebaut. Diese bezeichnete man als den oberen und den unteren

Rahmen. Für den Kasten wichtig war der untere Rahmen, denn es war das

tragende Element und wurde ähnlich aufgebaut wie die

Lokomotivbrücken

der Schweiz. Das hatte zur Folge, dass die Kräfte hier verliefen.

Der Unterrahmen wurde aus Stahlblechen aufgebaut. Diese wurden so

verbunden, dass ein rechteckiger Stahlrohrträger entstand. Dieser Rahmen

wurde innerhalb des Fahrzeuges und an den beiden Enden verbunden. Dabei

wurden die einzelnen Bleche mit der elektrischen

Schweisstechnik

verbunden. Eine Fertigung, die seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt

wurde und der die üblichen

Nietverbindungen

der alten Modelle ablöste.

Wenn wir diesen Rahmen im Detail ansehen, dann war in diesem von

aussen nicht sichtbar der

Treibstoffbehälter

eingebaut worden. Damit genug Platz vorhanden war, wurde er zwischen den

beiden

Drehgestellen

angeordnet. Auf Grund der grossen Länge konnte ein grosser Vorrat

mitgeführt werden. Wichtig war, dass dieser

Tank

nicht sichtbar war, weil seitlich von den nach unten geführte Schürzen

vorhanden waren. Das war damals durchaus üblich.

Den beidseitige Abschluss des Unterrahmens bildete der

Stossbalken.

Unter diesem wurde ebenfalls eine Schürze eingezogen. Diese Lösung

entsprach auch dem Zeitgeist und konnte auch in der Schweiz beobachtet

werden. Als Unterschied kann nur genommen werden, dass es unter dem

Stossbalken keinen

Bahnräumer

gab. Auf diese wurde bei der Deutschen Bundesbahn DB verzichtet, da es

Probleme mit dem

Flugschnee

gegeben hatte.

Ein weiterer Vorteil war, dass damit auch etwas Gewicht gespart

werden konnte, denn es war bereits beim Bau sicher, dass es kaum möglich

sein wird, die verlangten

Achslasten

einzuhalten und daher speckte man ab, wo es nur ging. Keine grosse Möglichkeit um Gewicht zu sparen gab es beim Stossbalken. Die damals in der Schweiz übliche Lösung mit leichten Kupplungen ging nicht, weil es sich hier um eine Universallokomotive handelte und diese musste auch schwere Güterzüge führen.

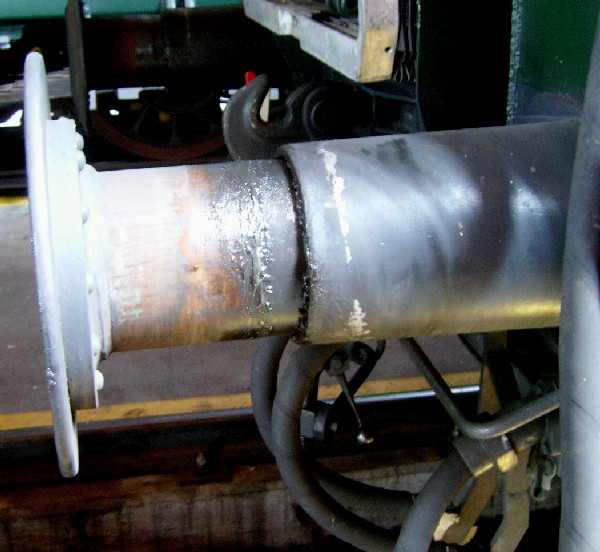

Damit können wird auch zur mechanischen Aus-rüstung der

Stossbalken

wechseln. Diese war durch die internationalen Normen der

UIC

festgelegt wor-den und war gleich, wie in der Schweiz. Mittig im Stossbalken wurde ein gefederter Zug-haken eingebaut. Dieser Haken war beweglich im Rahmen befestigt worden und der konnte seitlich mit der Hilfe von Führungen verschoben werden.

Um die

Zugkräfte

zu dämpfen, war der Haken in der Längsrichtung gefedert worden. Dabei

waren kräftige

Spiralfedern

verbaut worden, die den Haken gegen den

Stossbalken

zogen. Einen Unterschied zu anderen

Baureihen

gab es nicht.

Das galt auch für die

Schraubenkupplung

nach den Normen der

UIC.

Diese wurde am

Zughaken

montiert und sie konnte mit einer Spindel in der Länge verändert werden.

Dabei dienten die hier verbauten beiden Laschen als Sollbruchstelle. Wobei

durch die seitliche Verschiebbarkeit der Zughakens diese Gefahr nicht mehr

so gross war, wie bei älteren Modellen. Jedoch konnten weiterhin keine

Stosskräfte

aufgenommen werden.

Bei diesen befand sich die

Spiralfeder

zur Dämpfung in einer Hülse. Auch diese

Puffer

waren den internationalen Normen geschuldet und sie wurden mit runden

Puffertellern

versehen, was durchaus üblich war und auch zu Fragen führt. Um diese zu beantworten müssen wir zum Messband greifen. Die so aufge-baute Lokomotivbrücke hatte eine Breite von 3 082 mm erhalten und war recht hoch. Die über die Puffer gemessene Länge betrug 18 470 mm.

Bei einer vergleichbaren Länge hatte die

Baureihe

Ae 6/6 in der Schweiz rechteckige

Teller erhalten und daher ist die Frage berechtigt und dazu müssen wir

bereits zum

Laufwerk

dieser

Lokomotiven

wechseln. Der Anstand der Drehpunkte war der Grund. Bei der zum Vergleich erwähnten Reihe Ae 6/6 mit 8 700 mm war dieser Wert hier auf 11 500 mm gestreckt worden.

In der Folge verringerte sich der Abstand zwischen

Pufferteller

und Dreh-punkt, was die Lösung mit runden Tellern erlaubte. Sie sehen,

dass nicht nur die Länge für die Ausstattung verantwortlich war, sondern

der Abstand der Drehpunkte. Wir sollten nun aber den Kasten aufbauen.

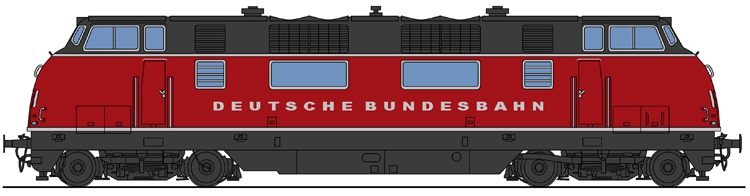

Auf der

Lokomotivbrücke

wurden die Seitenwände aufgebaut. Zwischen diesen gab es keinen

Unterschied. Diese aus Stahlblech gefertigten und mit Streben versehenen

Wände standen jedoch nicht senkrecht über der

Brücke,

sondern wurden nach oben leicht nach innen gezogen. Damit war die

breiteste Stelle der Maschine wirklich bei der Lokomotivbrücke zu finden.

Mit dem Rahmen verbunden wurden diese Wände mit Hilfe der elektrischen

Schweisstechnik.

Das war notwendig, da hier ein grosser Vorrat mitgeführt wer-den

sollte. Zudem konnte der Stutzen mit einem einfachen Deckel verschlossen

werden. Grosse Unterschiede zu den LKW gab es dabei eigentlich nicht.

Einzig die Menge war grösser. Am oberen Rand unmittelbar unterhalb des Einzuges waren dann noch Fenster zur Ausleuchtung des Maschinenraumes verbaut worden. Dabei waren auf der äusseren Seite kleinere quad-ratische Exemplare vorhanden.

Diese wurden mit in Längsrichtung verlaufenden Stäben ver-sehen.

Spannend war, dass es die einzigen so aufgebauten Seitenfenster waren,

denn diese drei Stäbe werden in der Regel nur als Schutz vor Schäden

verbaut. Zwischen den beiden erwähnten Fenstern waren dann noch zwei grosse Seitenfenster eingebaut worden. Dies befanden sich auf gleicher Höhe und sie hatten die gleiche Höhe.

Jedoch waren diese Seitenfenster deutlich länger und nicht mit der

erwähnten Verstärkung versehen worden. Die hier verbauten Gläser waren die

bei den Bahnen verwendeten Lösungen aus

Sicherheitsglas.

Nötig waren diese speziellen Scheiben wegen den Vibrationen, die

übertragen wurden.

Der so entstandene

Maschinenraum

teilte sich in drei Bereiche auf. Das waren die beiden

Dieselmotoren

und der Heizkessel in der Mitte. Ermöglicht wurde der Zugang für das

Lokomotivpersonal

durch die beiden abschliessenden Rückwände der

Führerstände.

Ein Durchgang führte seitlich durch den Raum. Ungefähr in der Mitte der

Lokomotive

wurde die Seite gewechselt. Als Abschluss des Raumes waren noch Türen

verbaut worden.

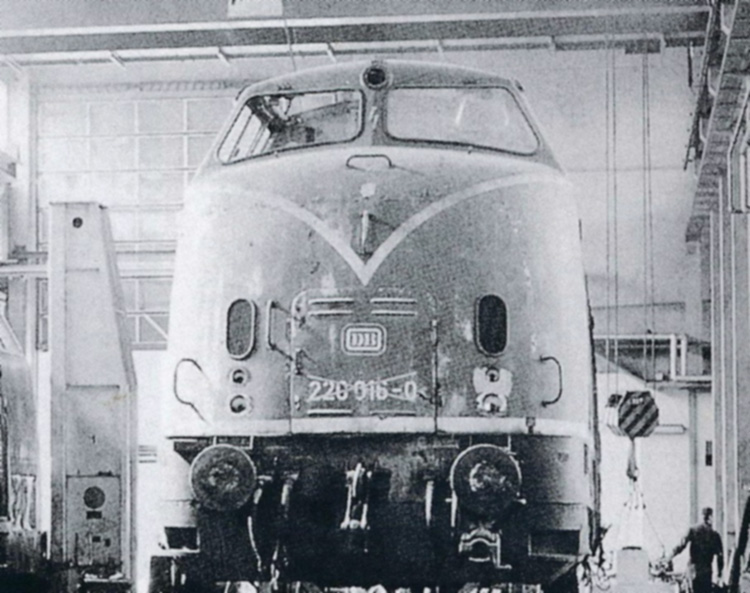

Nach oben leicht abfallend, endete der

Vorbau

in einer starken Rundung vor den

Frontfenster

der

Führerstände.

Damit war die eigentlich

Front

ausgesprochen hoch aus-gefallen und das war ein Markenzeichen dieser

Loko-motiven. Seitlich waren Wartungsluken vorhanden, diese gab es auch an der Front in der Mitte. Sie ermöglichten den Unterhalt an den Getrieben, denn bedingt durch den langen Radstand befanden sich diese unter dem Boden des Führerstandes.

Das behinderte den Zug und sorgte dafür, dass die

Führerkabine

nach oben verschoben werden musste. Der Platz auf dem Fahrzeug war daher

ausgesprochen knapp bemessen worden. In der Front waren über den beiden unteren Lampen noch senkrecht angeordnete kleine Lüftungsgitter vorhanden. Durch diese konnte der Fahrtwind in den Bereich der Getriebe gelangen und diese so kühlen.

Wobei das nur vorne ging und wir später diese

Kühlung

noch ansehen werden. Vorerst sind es nur zwei

Lüftungsgitter

in der

Front

der

Lokomotive.

Wie damals üblich gab es auch hier

Filtermatten,

die für eine Reinigung sorgten.

Damit kommen wir nun zum Einzug, der wegen dem

Lichtraumprofil

erforderlich war. Die Kante zur Seitenwand war deutlich zu erkennen und

der Bereich hatte bei den Seitenwänden an der gleichen Stelle zu den

Fenstern gleich grosse

Lüftungsgitter

bekommen. Damit waren in diesem Bereich Modelle mit längs verlaufenden

Lamellen vorhanden. Lediglich bei den längeren Lüftungsgittern mussten

diese mit Stäben verstärkt werden.

Für

grosse war schlicht der Platz nicht mehr vorhanden. Das trug auch zum für

Schweizer Augen eher ungewohnten Erschein-ungsbild bei, denn hierzulande

war man sich grosse Fenster ge-wohnt. Wenn wir nun den Bereich mit den Fenstern ansehen, dann beginnen wir mit der Front. Hier waren zwei gleich grosse und mittig mit einer schmalen Säule getrennte Frontfenster verbaut worden.

Diese

Frontscheiben

bestanden aus

Sicherheitsglas

und sie folg-ten am oberen Rand in einem leichten Bogen dem Dach. Es wurde

daher der Platz optimal ausgenutzt. Trotzdem sollte die

Lokomotive

unübersichtlich sein und auf die

Puffer

sah man nicht.

Um die

Frontscheiben

zu reinigen waren

Scheibenwischer montiert worden. Diese befanden sich über den

Fenstern. Angetrieben wurden diese Wischer mit der Hilfe von

Druckluft,

was damals üblich war. Eine

Scheibenwaschanlage war jedoch nicht vorhanden, aber damals konnte man

solche Lösungen auch noch nicht und Luxus wurde auch hier nicht eingebaut.

Im Gegenteil, es war eine schon fast armselige Ausrüstung vorhanden.

Seitlich wurden dann zwei Fenster vorgesehen. Dabei konnte das

gegen die

Front

ausgerichtete Fenster geöffnet werden. Hier kamen die klassischen

Schiebefenster zur Anwendung. Andere Lösungen ging wegen dem Knick in der

Wand auch nicht. Das zweite quadratische Fenster war dahinter. Es wurde

fest eingebaut und befand sich über den

Einstiegstüren.

Damit können wir alle Fenster dieser Maschine abschliessen und den Zugang

suchen.

Auch wenn es sich angeboten hätte, einen Weg von und zur

Anhängelast

gab es jedoch nicht. Wir müssen uns auch nicht vier

Einstiegstüren

ansehen, denn eine davon reicht durchaus, denn sie wurden identisch

aufgebaut, was zu erwarten war. Die Türe war nach innen öffnend und sie besass schlicht keine Fenster. Wegen den nach innen ge-neigten Seitenwänden musste eine Seitenlinie im oberen Bereich etwas gestraft werden.

Daher war keine rechteckige Lösung vorhanden, was die besondere

Form des Aufbaus noch einmal deutlich aufzeigte. Es waren so massive Türen

ent-standen, die vom Personal auch geöffnet werden musste und ein Zugang

fehlt auch noch. Die Einstiegstüre konnte mit einer einfachen Türfalle mit Schloss geöffnet werden. Das Schloss sollte ver-hindern, dass unbefugte in das Fahrzeug gelangen konnten. Jedoch war die Bedienung mit dem spe-ziellen Schlüssel nicht einfach.

Der Grund ist, dass diese Türfalle und damit auch das Schloss von

Boden aus nicht zugänglich war. Man musste also zuerst aufsteigen, konnte

dann die Türe aufschliessen, öffnen und wieder absteigen um das Gepäck zu

holen.

Unterhalb der Türe wurde eine Leiter montiert. Diese besass vier

Stufen. Dabei war eine davon in der

Lokomotivbrücke

eingelassen worden. Grosse Unterschiede zu anderen

Baureihen

gab es nicht, denn diese Lösungen waren bei den Modellen mit zwei

Führerständen

durchaus üblich. Jedoch kann so eine Leiter nicht ohne einen Griff

erklommen werden, und in der Nische hatte auch nur die Fussspitze

ausreichend Platz.

Zwei neben der Türe in Nischen montierte

Griffstangen

sorgen für den notwendigen Griff. Speziell war, dass diese in Nischen

montiert wurden und nicht vorstehend waren. Eine in Deutschland durchaus

übliche Lösung. Eigentlich kannte man auch nur in der Schweiz die

abstehenden Griffstangen. Auch hier wurden aber die damals üblichen

verchromen Modelle verbaut. Damit war aber der Zugang zum

Führerstand

möglich.

Jedoch bot sich auch das Dach an, denn dazu wurden einfache Hauben

verwendet. Dank diesen konnte des Dach abgenommen werden. Dank dem Zugang

konnten schwere Teile mit einem

Kran

aus der Maschine gehoben werden.

Das Dach als solches war eigentlich nicht vorhanden und seitliche

Stege waren auch nicht erforderlich. So waren über den

Dieselmotoren

zwei runde Öffnungen vorhanden. Diese waren mit einem Gitter abgedeckt und

unter diesen sassen die

Ventilatoren.

Es war die

Kühlung

der Motoren, denn diese konnte grosse Wärme erzeugen und daher wurde die

Kühlluft

als Schutz der Reisenden über das Dach in die Umwelt entlassen.

Um das Dach und den Aufbau abzuschliessen, muss noch erwähnt

werden, dass hier auch die Auslässe für die

Abgase

der Verbrennung vorhanden waren. Diese wurden also wie bei den

Dampflokomotiven nach oben ausgestossen. Auch hier war die Temperatur der

Grund, denn die Abgase waren sehr heiss, da ein kurzer Weg vorhanden war.

Sie sehen, es wurde auch auf den Schutz geachtet und damit war das Dach

schon fertig.

|

|||||||||||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||||||||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||||||||||

Zum

Schutz des

Zum

Schutz des  Um

die

Um

die

In

der Seitenwand waren einige Öffnungen vorhanden. So befand sich im unteren

Teil der

In

der Seitenwand waren einige Öffnungen vorhanden. So befand sich im unteren

Teil der

Bevor

wir zu den Bereichen mit dem Einzug kommen, sehen wir uns die

Bevor

wir zu den Bereichen mit dem Einzug kommen, sehen wir uns die  Somit

waren die Symmetrien vorhanden und ledig die sehr hohe

Somit

waren die Symmetrien vorhanden und ledig die sehr hohe  Jeder

Jeder

Nicht

so leicht waren die beiden

Nicht

so leicht waren die beiden