|

Beleuchtung und Steuerung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Wenn wir nun zur

Beleuchtung

und zur Steuerung kommen, dann haben wir extra dafür ein

Bordnetz

erhalten. Dieses musste auch zur Verfügung stehen, wenn die

Spannung

aus der

Fahrleitung

nicht zur Verfügung stand. Aus diesem Grund musste die erforderliche

Energie gespeichert werden. Das gab das

Stromsystem

vor, denn die Speicher konnten nur mit

Gleichspannung

betrieben werden. Wir müssen diese genauer ansehen.

Mit zwei solchen in Reihe geschaltet entstand die

Spannung

von 36

Volt

für das auf dem Fahrzeug ver-baute

Bordnetz.

Die sonst bei

Triebwagen

übliche Erweiterung der

Kapazität

gab es jedoch nicht. So gut die Bleibatterien waren, sie hatten ein gros-ses Problem. Die Behälter hatten ein Gewicht, das von einem Menschen nicht getragen werden konn-te. Hinzu kam, dass in den Zellen beim Ladevorgang ein Gas ausgeschieden wurde.

Dieses war hoch explosiv und war so eine Gefahr. All das wurde

noch mit dem erforderlichen regel-mässigen Unterhalt ergänzt. Daher war

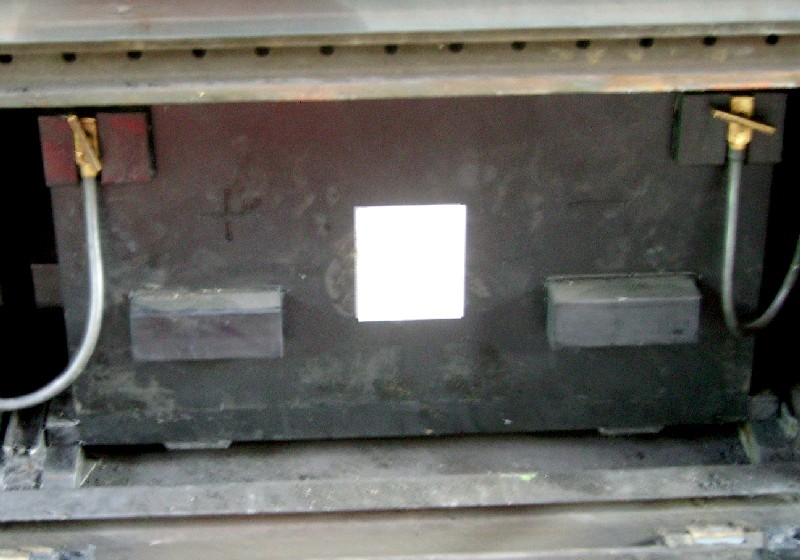

man an gewisse Regeln für den Einbau gebunden. Unter dem Wagenkasten wurde für die Bleibatterien ein Batteriekasten eingebaut. Dieser war belüftet, so dass das Gas abziehen konnte.

Wichtiger war jedoch der Deckel dieses Kastens. Wurde er geöffnet,

waren Gleitbahnen vorhanden, auf denen die schweren

Batterien

aus dem Kasten gezogen werden konnten. So war der Zugang für die Wartung

einfach und auch ein Ersatz war mit den Hebegeräten kein Problem.

Die

Kapazität

reichte nur kurze Zeit für die Versorgung der Steuerung und der

Beleuchtung

aus. Aus diesem Grund mussten sie geladen werden und dazu war die

Umformergruppe

vorgesehen. Deren

Leistung

reichte, um die Versorgung zu übernehmen und um die

Batterien

zu laden. Dazu reichte es, wenn einfach eine leicht höhere

Spannung

angelegt wurde. Damit können wir uns die Verbraucher etwas genauer

ansehen.

Abhängig davon war, wann das Licht benötigt wurde. Dieses gab es

im Fahrzeug, aber auch aussen und diese war von der Steuerung ab-hängig.

Wir beginnen jedoch mit dem Innenraum, der viele Lampen hatte. Die Fahrgasträume, aber auch die beiden Führerstände waren direkt an den Akkumulatoren angeschlossen worden. Dabei galt im Führer-stand die Regel, dass die Lampe mit der Inbetriebnahme auf die Steuerung umgeschaltet wurde.

So konnte sie auch gelöscht werden. Im unbesetzten

Führerstand

war jedoch immer das Licht vorhanden. Zumindest dann, wenn auch in den

Abteilen die Lampen beleuchtet wurden. Man verwendete für die Beleuchtung einfache an der Decke mon-tierte Glühbirnen. Diese waren nicht verkleidet worden und nur jene auf den Plattformen waren ein wenig in die Decke versenkt worden.

So erhellten sie den Bereich, gaben aber kein Licht in den

Führer-stand

ab. Es war daher eine einfache zur

Wagenklasse

passende

Beleuchtung

vorhanden. Die bei den

Leichtstahlwagen

in der Nische der Türe verwendete Lampe fehlte jedoch.

Technische Lampen gab es in den

Maschinenräumen

und in den beiden

Führerständen.

Während im Schrank die Lampe mit dem schliessen der Türe gelöscht wurde,

waren die Lampen der Anzeigen und

Instrumente

an der

Dienstbeleuchtung

angeschlossen worden. Wirklich gefährlich für die

Batterien

werden konnte daher nur die schlecht erkennbare Lampe im WC, aber diese

konnte nicht unabhängig von den

Fahrgasträumen

geschaltet werden.

Wenn wir mit den beiden unteren über den

Puffer

montierten Lampen beginnen, gab es jedoch noch keine Unterschiede, die

betrachtet werden müssen. Jedoch waren die Lampen auch nicht gleich. Auf der Seite des Lokführers war einfach eine weisse Lampe vorhan-den. Auf der anderen Seite wurde diese mit einer gleichgrossen darüber montierten Lampe ergänzt. Diese hatte ein rotes Glas bekommen und sie wurde benötigt um den Zug-schluss zu beleuchten.

Die bei den

Staatsbahnen

damals noch verwendeten

Signalbilder

für die Anzeige der Zugfolge, kamen bei der BLS-Gruppe

nicht mehr zur An-wendung.

Noch fehlt uns die obere Lampe. Die befand sich im Bereich des

Daches und sie bestand ebenfalls aus zwei Lampen. Während diese bei den

beiden

Triebwagen

der BN übereinander eingebaut wurden, waren sie beim Modell der GBS

seitlich montiert worden. Somit konnte auch hier ein weisses und ein rotes

Licht gezeigt werden. Wobei hier wirklich beide Lampen miteinander

leuchten konnten, auch wenn das nicht vorgesehen war.

Die rote Lampe wurde benötigt um die Fahrberechtigung zu

signalisieren. Diese kam auch auf den Stecken der BLS-Gruppe

zur Anwendung. Sollten Sie sich nun fragen, wie das

Warnsignal

erstellt wurde, dann muss ich erwähnen, dass dieses damals nicht zwingend

gezeigt werden musste. Die BLS-Gruppe

kannte es schlicht noch nicht. Daher war das auch eine der später

vorgestellten Nachrüstungen an den Fahrzeugen.

Damit

wurden die Wünsche des

Lokomotivpersonals

an die Technik übermittelt. Diese wiederum gab Rück-meldungen, die auch

von der Steuerung überwacht wur-den. Es lohnt sich, wenn wir genauer

hinsehen. Aufgaben wurden vom Lokomotivpersonal mit Steuer-schaltern und dem Steuerkontroller übermittelt. Die Schalter waren für den Stromabnehmer, den Haupt-schalter und den Kompressor vorhanden.

Weitere werden wir später noch ansehen, denn zuerst wollen wir

beim

Kompressor

bleiben, denn der

Steuer-schalter

hatte drei mögliche Stellungen. Das waren jene für Ein und Aus, aber auch

eine die mit Automat bezeichnet wurde.

War der Automat eingestellt übernahm die Steuerung die Ergänzung

der

Druckluft.

Dazu war ein

Druckschwankungsschalter

vorhanden. Sank der Wert auf unter sechs

bar,

aktivierte die Steuerung den

Kompressor

und die Luft wurde ergänzt. Sobald ein Wert von zehn bar erreicht wurde,

schaltete der Automat wieder aus. Das Überdruckventil öffnete daher nur,

wenn der Kompressor durch den Lokführer gesteuert wurde.

Ein wichtiger Teil der Steuerung waren die

Hüpfer

für die

Fahrstufen.

Um diese zu erzeugen mussten unterschiedliche Stufenhüpfer geöffnet oder

geschlossen werden. Diese Aufgabe wurde von der

Hüpfersteuerung

übernommen. Welche

Schütze

wann geschlossen wurden, war in einer Matrix aufgeführt worden. Die half

bei der Eingrenzung von Störungen, denn hier konnten diese nicht so leicht

erkannt werden.

Jedoch wurden vom Kabel ebenfalls nur die

Fahrstufen

übermittelt, die Schaltung der

Hüpfer

selber war davon schlicht unabhängig. Die Matrix blieb, nur dass dazu die

Schalter verknüpft wurden. Wir werden uns später noch genauer mit der weiteren Umsetzung der Befehle befassen, denn diese waren sehr stark mit der Bedienung ver-knüpft. Das Beispiel mit der Hüpfersteuerung zeigt das deutlich, denn die Fahrstufe wurde vom Fahrer an einem Steuer-kontroller eingestellt.

Diese Position wurde dann an die Steuerung übertragen, welche dann

die entsprechenden

Hüpfer

schloss. Bei allen anderen Funktionen war das auch so gelöst worden. Hier wollen wir die Funktionen der Überwachung ansehen und uns auch andere Bereiche der Steuerung be-handeln, die nicht direkt mit dem Personal zusammen hingen. Zuerst betrachten wir die technischen Kontrollen, denn diese dienten dem Schutz der Technik.

Diese konnte auch von Störungen be-troffen sein und so zu Schäden

führen. In den meisten Fällen wurde das durch

Ströme

erfasst und dann reagiert. Kontrolliert wurde die Technik mit einfachen Relais oder Sicherungen. Diese lösten aus, wenn ein definierter Wert nicht erreicht wurde.

Bei den

Fahrmotoren

waren das die maximalen

Ströme.

Wichtig war, dass mit einer Ausnahme nur durch die

Relais

der

Hauptschalter

ausgelöst wurde. Eine Anzeige diente dem

Lokomotivpersonal

bei der Suche nach der Störung im entsprechenden

Maschinenraum.

Dabei gab es jedoch ein Relais, dass keine Anzeige hatte und das anders

arbeitete.

Mit einem an den

Hilfsbetrieben

angeschlossenen

Relais

wurde die

Fahrleitungsspannung

überwacht. Dabei löste es jedoch erst aus, wenn die

Spannung

während der eingestellten Zeit nicht wieder vorhanden war. Auch jetzt

löste der

Hauptschalter

aus und das Relais wurde zurück gestellt. Die Überwachung begann von

vorne. Weil das kein Schaden ergab wurde keine Anzeige benötigt, denn das

Relais konnte immer wieder ansprechen.

Speziell bei diesem

Relais

war, dass es den

Hauptschalter

auslöste, wenn die

Sicherung der

Hilfsbetriebe

ausgelöst wurde. Diese Störung konnte jedoch nicht direkt erkannt werden.

Als Hilfe galt der

Kompressor,

denn dieser lief bei der Sicherung nicht mehr an, bis das Relais

ausschaltete. In jedem Fall lohnte es sich beim ansprechen der

Minimalspannung

die Kontrolle der Sicherung. Aber das ist definitiv Bedienung.

Mit den

Relais

war keine direkte Diagnose vorhanden. Es löste aus und mit Ausnahme jenes

der

Spannung

durfte jedes einmal zurück gestellt werden. Wenn es danach erneut auslöste

war es eine Störung und die Behebung dieser war bei der Schulung dem

Lokomotivpersonal

vermittelt worden. Damit sind wir aber auch bei der Kontrolle desselben.

Genau genommen wurde aber nur der Lokführer von der Steuerung

kontrolliert.

Um die Reaktionsfähigkeit des Lokführers zu überwachen war die in

der Schweiz übliche

Sicherheitssteuerung

vorhanden. Diese wurde mit einem

Pedal

bedient und arbeitete mit der zurück gelegten Wegstrecke. Die Einrichtung

unterschied dabei zwei Fälle. Im ersten Fall wurde das Pedal nicht

niedergedrückt. Es wurde nun der

Schnellgang

aktiviert und während einem Weg von 50 Meter merkte der Lokführer davon

nichts.

Dabei wurde mit dem

Hauptschalter

die Traktion unterbrochen und eine

Zwangsbremsung

eingeleitet. Die Rückstellung konnte mit dem niederdrücken des

Pedals

erfolgen. Damit wurde aber nur die

automatische Bremse

wieder gelöst. Der Hauptschalter musste durch den Lokführer geschaltet

werden. Da das Fahrzeug für die sitzende Bedienung ausgelegt worden war, musste mit dem Langsamgang auch eine Wachsam-keitskontrolle vorgesehen werden. Hier begann die Wegmessung mit dem Drücken des Pedals.

Dabei passierte nun auf einer Strecke von 1 600 Metern nichts.

Danach wurde auch hier mit dem Summer ein Ton ausgegeben. Dieser war

jedoch anders als beim

Schnellgang,

so das die beiden Einrichtungen unterschieden werden konnten. Erfolgte nun während 200 Meter keine Reaktion, wurde auch hier der Hauptschalter geöffnet und die Hauptleitung mit einer Zwangsbremsung entleert.

Die Rückstellung konnte mit dem

Pedal,

aber auch mit den

Steuerkontroller

und den

Druckluftbremsen

erfolgen. Im normalen Betrieb war daher von der

Wachsamkeitskontrolle

nicht viel zu spüren. Es sei denn, es wurde lange keine Handlung

vorgenommen. Mit dem Pedal wurde die Wegmessung erneut gestartet.

Spezieller war die auf den

Triebwagen

verbaute

Zugsicherung

nach

Integra-Signum.

Diese war auf den Strecken der BLS-Gruppe

noch nicht vorhanden. Jedoch war sie auf den Anlagen der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB vorgeschrieben und so mussten diese Triebwagen damit

ausrüstet werden. Sie wurde nur aktiv, wenn der

Führerstand

besetzt wurde. Das auch, wenn keine Signale damit versehen worden waren.

Wurde mit dem

Triebwagen

nun ein

Vorsignal

mit dem Begriff «Warnung»

befahren sprach die

Zugsicherung

an. Im

Führerpult

leuchtete ein gelbe Lampe auf und der

Schnellgang

wurde aktiviert. Daher hatte der Lokführer 50 Meter Zeit um den Schalter

zu betätigen. Wurde der Quittierschalter während dieser Zeit nicht betätigt, wurde der Hauptschalter geöffnet und eine Zwangsbremsung durch entleeren der Hauptleitung eingeleitet.

Für die Rückstellung musste nun aber zuerst der

Quittierschalter

betätigt werden. Bedingt durch die Verknüpfung mit der

Sicherheitssteuerung

war zudem gesichert, dass der

Langsamgang

bei einer

Bremsung

auf ein Signal nicht ansprechen konnte, da er zurück gestellt wurde.

Gerade die

Zugsicherung

zeigte, wie sich die Kon-trollen auf dem Fahrzeug veränderten, weil dieses

auch auf den Strecken der Schweizerischen Bundesbahnen SBB verkehren

sollte. Jedoch muss erwähnt werden, dass die Einführung auch bei der BLS-Gruppe

beschlossen wurde und so sollte diese Einrichtung auch bei nachfolgenden

Baureihen

benutzt werden. Die hier vorgestellten

Triebwagen

waren einfach genau dann geliefert worden.

Ebenfalls eingebaut wurde hier eine Fern- und

Vielfachsteuerung.

Diese erlaubte es einen

Triebwagen

von einem baugleichen Modell, oder aber ab einem passenden

Steuerwagen

zu bedienen. Dabei wurden die Befehle von der Einrichtung über ein Kabel

auf das andere Fahrzeug übermittelt. An den beiden

Stossbalken

wurden dazu Steckdosen vorgesehen. Diese Dosen entsprachen der Ausführung

System III

der

Staatsbahnen.

Da diese hier nicht vorhanden war, war nur die

Vielfachsteuerung

möglich, denn beide

Triebwagen

hatten ja einen eigenen

Kompressor

und einen

Druck-schwankungsschalter

erhalten. Jedoch hatte diese Anlage noch ein weiters Problem. Bei einem ferngesteuerten Triebfahrzeug konnte der Lokführer nicht mehr erkennen, ob die Drehzahlen der einzelnen Achsen korrekt waren. Daher wurde eine Schleuderschutzeinrichtung eingebaut.

Dieser

Schleuderschutz

überwachte die Drehzahlen und reagierte auf Ab-weichungen. Dabei wurde

eine

Meldung

an den Lokführer ausgegeben, aber auch die

Schleuderbremse

aktiviert. Der

Hauptschalter

wurde jedoch nur geöffnet, wenn die

Höchstgeschwindigkeit

überschritten wurde. In der Schleuderschutzeinrichtung eingebauten war auch der Gleitschutz. Dieser reagierte auf die gleiche Weise, wobei nun die Schleuderbremse nicht aktiviert wurde. Jedoch gab es hier ein Problem.

Drehten alle

Achsen

mit der gleichen Drehzahl reagierte der

Schleuderschutz

nicht. Das war auch der Fall, wenn alle Achsen blockierten, denn jetzt

wurde vom

Gleitschutz

angenommen, dass der Zug zum Stillstand gekommen war.

Auch wenn der

Schleuderschutz

auch aktiv war, wenn der

Triebwagen

alleine verkehrte, reagierte das

Lokomotivpersonal

schneller. Damit sind wir aber bereits bei der Bedienung angelangt. Diese

war sehr stark mit der Steuerung verbunden und daher werden wir einige

Punkte dort noch genauer ansehen. Es war dann einfach die Umsetzung der

Handlung durch den Lokführer, aber auch durch den

Zugführer,

auch wenn das nur selten der Fall war.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Zur

Versorgung wurden

Zur

Versorgung wurden

Ich

beginne, wie bei den anderen

Ich

beginne, wie bei den anderen

Wir

kommen damit zu den aussen am Fahrzeug angebrachten

Wir

kommen damit zu den aussen am Fahrzeug angebrachten

Damit

können wir zur Steuerung wechseln. Wobei mit der

Damit

können wir zur Steuerung wechseln. Wobei mit der

Speziell

bei der

Speziell

bei der

Nach

diesem Weg wurde im besetzten

Nach

diesem Weg wurde im besetzten

Die

auf dem

Die

auf dem

Speziell

an der Einrichtung war, dass der Aufbau den Einsatz von

Speziell

an der Einrichtung war, dass der Aufbau den Einsatz von