|

Druckluft und Bremsen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Es mag überraschen, aber die beiden

Versuchslokomotiven

wurden mit Druckluft ausgerüstet. Natürlich wissen wir heute, dass viele

Funktionen auf einer

Lokomotive

damit gesteuert werden. Auf den beiden Maschinen war das zwar auch der

Fall, aber die Anwendungen waren wesentlich geringer, als das heute bei

den

Triebfahrzeugen

der Fall ist. Es lohnt sich daher, dass wir uns die

Druckluft

auf den Lokomotiven genau ansehen.

Diese konnte jetzt jedoch nicht mehr verwendet werden, so dass man

sich eine andere Lösung für die Erzeugung der

Druckluft

suchen musste. So einfach, wie wir das heute meinen, war die Lösung auch

wieder nicht, denn elektrisch erzeugte man drehende Bewegungen. Grundsätzlich drehte man eigentlich nur das Prinzip der Dampf-maschine um. Die drehende Bewegung erzeugt über ein Kreuz-gelenk eine lineare Bewegung und in den Zylindern wird Luft ver-dichtet und nicht Dampf entspannt.

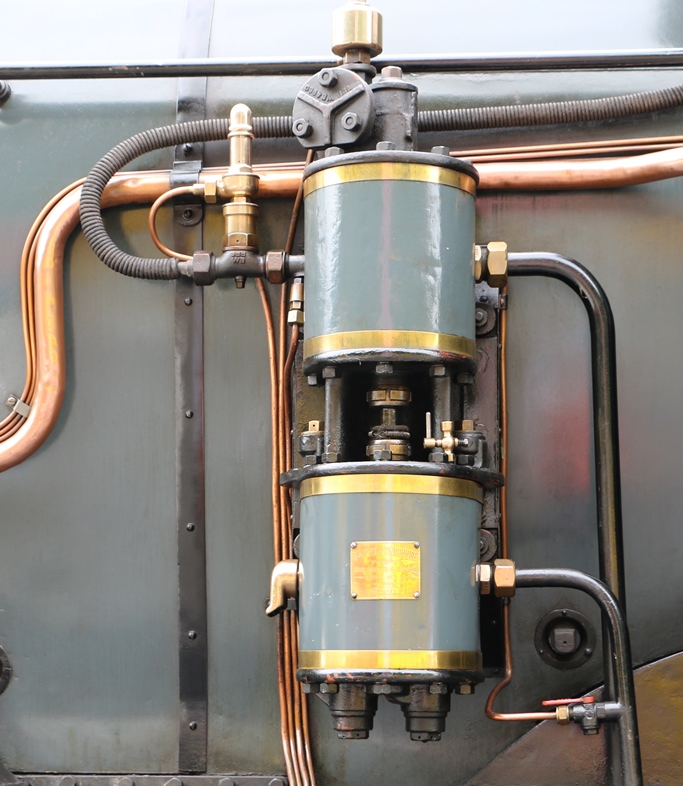

Die daraus entstehende Maschine zur Erzeugung von

Druckluft,

nannte man

Kolbenkompressor.

Dieser

Kompressor

war jedoch nicht besonders leistungsstark, aber man konnte die benötigte

Druckluft erzeugen. Die so erzeugte Druckluft wurde in eine geschlossene Leitung entlassen. Diese endete in einer Vergrösserung des Luftvolumens. Diese Hauptluftbehälter sollten dafür sorgen, dass der Kompressor nicht dauernd arbeiten musste.

Eine Aufbereitung der Luft fand bis zum jetzigen Zeitpunkt auch

nicht statt. Das entstandene Kondenswasser musste daher regel-mässig aus

diesem

Kessel

entnommen werden. Noch spielte der Aufwand beim Unterhalt keine Rolle. Angeordnet wurden diese Luftbehälter entlang des Rahmens vom Kasten. Da der Platz in der Breite dafür nicht ausreichte, wurde eine lange Röhre verwendet.

Diese wurde als

Hauptluftbehälter

bezeichnet und ab diesem konn-te die

Druckluft

für die unterschiedlichen Verbraucher entnommen werden. Spezielle

Absperrhähne

zur Speicherung der Druckluft waren jedoch bei den beiden

Lokomotiven

schlicht nicht vorhanden.

Wenn wir bei den Verbrauchern der

Druckluft

sind, erkennen wir, dass lediglich ein paar Schaltungen der elektrischen

Ausrüstung mit Druckluft ausgeführt wurden. Im mechanischen Bereich wurden

jedoch die montierten

Sandstreueinrichtungen

mit Druckluft betrieben. Das war eine Neuerung, da bei den

Dampflokomotiven eine lange Leitung für ein ausreichendes Tempo des

Quarzsandes

sorgte. Hier waren die Leitungen dafür zu kurz.

Diese einfach aufgebaute Anlage funktionierte so gut, dass sie bei

Lokomotiven

und

Triebwagen

bis heute angewendet wird. Bei den Maschinen der MFO suchte man lediglich

nach einer Lösung für die fehlende Fallhöhe. Die jeweils auf die erste Achse in Fahrrichtung wirkenden Sander, wurden im Inneren der Lokomotive befüllt. Dabei standen die Führerstände und bei der Maschine MFO 1 auch der Maschinenraum zur Verfügung.

Im Vergleich zu den anderen damaligen

Lokomotiven

war das eine sehr einfache Aus-führung, jedoch besass die Strecke, für die

die beiden Maschinen gebauten wurden, keine grösseren Steigungen.

Speziell gelöst wurde jedoch die Ansteuerung der

Lokpfeife,

die den vorhandenen Modellen entsprach. Diese wurde bei den

Dampflokomotiven mit Dampf betrieben. Da es diesen hier nicht gab,

verwendeten die Konstrukteure einfach

Druckluft.

Da diese jedoch einen geringeren Druck hatte, als der Dampf aus dem

Kessel,

änderte sich der Klang der

Pfeife

leicht und das Signal war deutlich leiser. Eine Lösung, die auch später

noch angewendet wurde.

An der Druckluft angeschlossen wurden auch die pneumatischen

Bremsen

der

Lokomotive.

Zur Zeit der Auslieferung wurden zwei unterschiedliche Systeme angewendet.

Dabei handelte es sich um die von

Westinghouse

entwickelten Bremsen. Jedoch war es zu jener Zeit auch noch üblich, Züge

ohne pneumatische Bremsen zu führen. Die Ausrüstung dieser beiden

Maschinen konnte daher an die Bedürfnisse angepasst werden.

Vorteil dieser

Bremse

war ihr simpler Aufbau und die Tatsache, dass sie auch auf den Wagen

angewendet werden konnte. Dazu waren die pas-senden Leitungen an den

Stossbalken

vorhanden. Auf den Einbau der indirekten West-inghousebremse, die mit einer Haupt-leitung und Steuerventil arbeitete, wurde hingegen verzichtet.

Das war kein so grosses Problem, wie man meinen könnte, denn auf

Nebenlinien,

war es damals durchaus noch üblich, dass Züge ohne pneumatische

Bremsen

geführt wurden. Gerade die

Güterwagen

waren damals oft mit

Bremsern

besetzt. So konnten diese im Notfall mit Hilfe der mechanischen Bremse

anhalten.

Wir können durchaus auf die Vorstellung der

Bremsgewichte

verzichten. Diese wurden für die

Bremsrechnung

benötigt und waren nur für die

automatische Bremse

erforderlich. So überrascht es eigentlich nicht, dass keinerlei Angaben zu

den

Bremsen

angeschrieben wurden. Es gab schlicht keine

Bremseinrichtung,

die den Zug pneumatisch nach einer Trennung gebremst hätte. Die Züge

galten daher als mit der Hand gebremst.

Am

Bremszylinder

angeschlossen wurde das

Bremsgestänge,

das lediglich manuell an die Abnützung der

Bremsbeläge

angepasst werden konnte. Das Gestänge war so aufgebaut worden, dass der

Bremszylinder auf alle

Achsen

wirkte. Die Bewegungen der

Drehgestellel

wurden mit speziellen

Gelenken

im Bremsgestänge ausgeglichen. Eine damals bei Drehgestellen durchaus

übliche Lösung und die von den

Reisezugwagen

der neusten Generation übernommen wurde.

Das

Bremsgestänge

konnte auch mit der

Handbremse

der

Lokomotive

beeinflusst werden. Dabei gab es zwischen den beiden Lokomotiven durchaus

einen Unterschied. So wurde die Kurbel der Handbremse hinter der

Frontwand

über dem

Stossbalken

montiert. In der Folge mussten daher die Ausbuchtungen für die Kurbel in

der Wand geschaffen werden. Weil nun die Lokomotive MFO 2, zwei

Führerräume

hatte, besass diese Maschine zwei Handbremsen.

Die Bremswirkung wurde mit je einem

Bremsklotz,

der auf die

Lauffläche

des

Rades

wirkte, erzeugt. Damit besassen die beiden Maschinen eine ganz normale,

der Regel entsprechende

Klotzbremse.

Damals war so eine Ausrüstung durchaus üblich und es konnten bei den

beiden Maschinen die Bremsklötze der Baureihe

E 3/3 verwendet werden. Durchaus eine

Erleichterung bei der Beschaffung der Bremsklötze, die einem grossen

Verschleiss unterworfen waren.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Schon

länger wurde bei den Bahnen in der Schweiz

Schon

länger wurde bei den Bahnen in der Schweiz

Der

in einem Behälter mitgeführte

Der

in einem Behälter mitgeführte

So

kam lediglich die direkt wirkende

So

kam lediglich die direkt wirkende