|

Elektrische Ausrüstung MFO 1 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Im elektrischen Bereich waren die beiden

Lokomotiven

der MFO grundsätzlich anders aufgebaut worden. Daher müssen wir diese

getrennt ansehen. Da die Nummer eins etwas älter ist, beginnen wir mit

dieser Maschine. Hier gab es beim Aufbau ein Problem, das zuerst gelöst

werden musste.

Dieses bestand darin, dass schlicht noch kein Motor

vorhanden war, der als

Triebmotor

verwendet werden konnte. So musste eine andere Lösung begonnen werden.

Dabei beginnen die Besonderheiten bereits am Anfang, denn für

Fahrten mit einphasigem

Wechselstrom

musste eine neue

Fahrleitung

entwickelt werden und da war anfänglich nur die MFO. Beginnen wir die Betrachtung der elektrischen Ausrüstung auf dem Dach, denn bereits hier gab es deutliche Unterschiede. Die Lokomotive wurde für eine Spannung von 15 000 Volt Wechselstrom aus-gelegt.

Die massgebende

Frequenz

wurde mit 50 Hertz angegeben. Das mag überraschen, denn allgemein könnte

vermutet werden, dass bei der MFO gleich mit der geringeren

Frequenz

begonnen wurde. Der Grund für diese Differenz werden wir gleich erfahren. Die Spannung aus der Fahrleitung wurde mit zwei identischen Stromabnehmern auf das Dach der Lokomotive übertragen. Diese neuartigen Stromabnehmer wurden als bewegliche Ruten ausgeführt und bestanden aus Kupfer.

Sie wurden neben dem Aufbau auf einem der beiden seitlichen Stegen

montiert. Damit jedoch die notwendige Höhe erreicht wurde, waren diese

Ruten auf einem zusätzlichen Bock montiert worden.

Dieser Rutenbock war seitlich beweglich ausgeführt worden. So

konnten sich die Ruten je nach Lage der

Fahrleitung

bis über die Mitte der

Lokomotive

verschieben. Die dazu erforderliche Steuerung der Ruten, als auch des

Bockes, wurde von der Fahrleitung übernommen und konnte während der Fahrt

erfolgen. Da diese sowohl seitlich, als auch über dem Fahrzeug montiert

wurde, bedeutete das ein sehr grosser Spielraum für den

Stromabnehmer.

Mit Hilfe der Kraft einer

Feder

wurde die Rute an den

Fahrdraht

gedrückt und so ein sicherer Kontakt ermöglicht. Damit die

Lokomotive

auch von der

Fahrleitung

getrennt werden konnte, waren sowohl der Bock, als auch die beiden Ruten

manuell steuerbar. So konnte die Ruten einfach vom Fahrdraht abgezogen

werden, was auch bei dieser Fahrleitung als gesenkt bezeichnet wurde. Es

war jedoch nun kein Kontakt mehr vorhanden.

Nicht eingestellt werden konnte die Kraft mit der die Rute gegen

den

Fahrdraht

drückte. Da der Kontakt wegen dem einfach aufgehängten Fahrdraht und der

Trägheit der Ruten immer wieder kurzzeitig verloren ging, störte diese

Fahrleitung

zusammen mit der

Lokomotive

die

Telegrafen.

Es muss dabei erwähnt werden, dass diese damals entlang der

Bahnlinien

verliefen und so sehr nahe bei der Fahrleitung montiert wurden.

Damit diese Störungen eliminiert werden konnten, wurde die

Frequenz

kurze Zeit nach dem Beginn der

Versuchsfahrten

verringert. Diese Änderung bei der Frequenz erforderten jedoch einen

ersten Umbau der

Lokomotive. Hier liegt daher die spätere Frequenz von 16 2/3

Hertz

begründet. Eine Massnahme, die zumindest anfänglich erfolgversprechend

war. Mehr dazu werden wir später in den entsprechenden Kapiteln erfahren. Mit Hilfe einer isolierten Leitung wurde die Fahrleitungsspannung von den Stromabnehmern in den Inneren Bereich des Vorbaus geleitet. Das erfolgte beim Aufbau und ohne einen speziellen Schalter, der die Spannung abgeschaltet hätte. Es war somit nur möglich mit den Stromabnehmern die Lokomotive von der Fahrleitung zu trennen. Ein Umstand, der aber nur der hier verwendeten Technik geschuldet werden muss, denn hier war das möglich.

Es war somit bei der

Lokomotive

eine sehr einfache Dachausrüstung vorhanden und auch die Schutzmassnahmen,

wie eine

Dachsicherung

verwendete man zu Beginn der Versuche noch nicht. Das mag bei der hohen

verwendeten

Spannung

jedoch überraschen. Erklärt sich aber durch die Tatsache, dass es sich

schlicht um die einzige Maschine handelte, die an dieser

Fahrleitung

angeschlossen wurde. Daher konnte man diese

Sicherung

auch im Werk vorsehen.

Somit wurde die Lokomotive MFO 1 zur ersten Umfor-mermaschine der Welt, die für einphasigen Wechsel-strom von 15 000 Volt gebaut wurde.

Nötig war das, weil man zur damaligen Zeit schlicht noch keinen

brauchbaren

Triebmotor

für den direkten

Antrieb

hatte. Eingebaut wurde die zehn Tonnen schwere Umformer-gruppe in Längsrichtung zwischen den beiden Drehge-stellen.

An der

Fahrleitung

angeschlossen war ein

Asynchron-motor

für einphasigen

Wechselstrom

mit 50

Hertz

und einem

Rotor,

der als

Kurzschlussläufer

bezeichnet wurde. Dieser war schlicht von den

Drehstrommotoren

abgeleitet worden. Anders ausgedrückt handelte es sich um einen

Asynchronmotor, der mit Wechselstrom betrieben wurde.

Wegen seiner Konstruktion für

Drehstrom

konnte der Motor sich jedoch nicht automatisch in Bewegung setzen. Dazu

fehlte ihm schlicht die dritte Phase, die ein

Drehfeld

erzeugt hätte. Jedoch liefen

Asynchronmotoren

damals auch, wenn eine Phase während dem Betrieb ausgefallen war. Das war

eine Notwendigkeit wegen der aufwendigen

Fahrleitung.

Hier machte man sich diesen Effekt jedoch zu Nutze, so dass man mit

Wechselstrom

fahren konnte.

Die

Wicklungen

des Motors wurden entweder direkt ab der

Fahrleitung,

also mit der vollen

Spannung

von 15 000

Volt,

als auch über zwei luftgekühlte

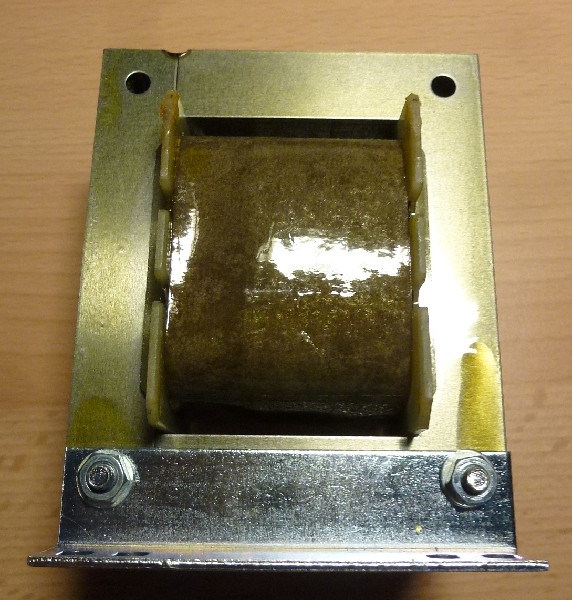

Transformatoren

mit 700 Volt erregt. Je nach Quelle wurde mit der ersten oder der zweiten

Lösung gearbeitet. Dabei erwähnte Behn-Eschenburg am 20. August 1904, dass

es zu keinen Störungen an den Wicklungen der Hochspannung gekommen wäre.

Sie wird jedoch in späteren Berichten zu den

Versuchsfahrten

nicht mehr erwähnt.

Damit war rein theoretisch ein Betrieb der

Lokomotive

unter zwei

Spannungen

an der

Fahrleitung

möglich. Davon Gebrauch gemacht wurde jedoch nicht, so dass es keine

Zweisystemlokomotive

war. Wobei die Idee nicht so abwegig war. Es gab damals durchaus Bedenken, dass die hohe Spannung in der Fahrleitung für die Leute in den Städten gefährlich sein könnte.

Aus diesem Grund war bei einer späteren Umsetzung des Systems

vorgesehen, dass in

Bahnhöfen

durchaus mit einer reduzierten

Spannung

von 700

Volt

ge-fahren werden sollte. Umgesetzt wurde diese Idee jedoch nie, da man die

Sicher-heit mit der hohen Spannung erfolgreich erhöhte. An der Welle war ein Generator für Gleichstrom angeschlossen worden. Seine abgegebene Spannung konnte zwischen null und 600 Volt reguliert werden. Damit hatte man die für die Triebmotoren benötigte Spannung erhalten.

Grundsätzlich konnte dieser also stufenlos geregelt werden, was

der

Lokomotive

ein sehr elegantes Fahrverhalten verleiht haben dürfte, denn Fahrzeuge

ohne

Fahrstufen

waren bis zur Einführung der

Umrichter

selten.

Lediglich bei Dampflokomotiven gab es damals einen entsprechenden

Effekt. Wobei hier jedoch die Zwillingsmaschinen bei gewissen

Geschwindigkeiten zu einem ruckartigen Verhalten neigten. Mehrlinge liefen

in diesem Punkt bei einem gut abgestimmten

Fahrwerk

sehr ruhig. Die neuartigen elektrischen

Lokomotiven, sollten sich in diesem Punkt zumindest, bei der

hier vorgestellten Maschine MFO 1, nicht davon unterscheiden.

Jedoch war die

Umformergruppe

der

Lokomotive

noch nicht betriebsbereit, denn damit die

Spannung

für die

Fahrmotoren

generiert werden konnte, musste der

Umformer

der Lokomotive zuerst «gestartet» werden. Dazu erfolgte dieser

Startvorgang von der Seite mit

Gleichstrom

aus. Damit sich der

Generator

jedoch selbständig drehe, war ein zweiter Umformer nötig, den wir zur

Unterscheidung als «Erregergruppe» bezeichnen.

Dem aufmerksamen Leser ist sicherlich aufgefallen, dass in diesem

Schritt der Motor für

Gleichstrom

einfach nur an

Wechselstrom

angeschlossen wurde. Dabei kam durchaus das Prinzip des

Seriemotors

zur Anwendung. Jedoch lief dieser damals nur langsam an. Das heisst, er

erhöhte die Drehzahl immer mehr. So ein Motor, war jedoch für den direkten

Antrieb

einer

Lokomotive

schlicht nicht geeignet. Er musste jedoch nur noch leicht angepasst

werden.

Nach Erreichen dieser synchronen Geschwindigkeit wurde der

Asynchronmotor

der Erregergruppe an eine andere

Anzapfung

desselben

Transformators

angeschlossen. Damit begann sich nun dieser zu drehen und der

Generator

der Erregergruppe konnte nun eine

Gleichspannung

abgeben. Noch war die

Lokomotive

nicht betriebsbereit, denn nun konnte mit dieser

Spannung

die

Umformergruppe

über den Generator angelassen werden.

Da nun die

Umformergruppe

der

Lokomotive betriebsbereit war, wurde die Erregergruppe

umgeschaltet und diente nun der Erregung des Hauptgenerators und der

eingebauten

Fahrmotoren.

Sie sehen, dass der Start durchaus eine langwierige Angelegenheit war und

so kein schneller Einschaltvorgang möglich war. Jedoch haben wir nun die

Spannung

für die

Triebmotoren

und können uns diese nun ansehen, denn diese waren in den

Drehgestellen

eingebaut worden.

Die

Fahrmotoren

der

Lokomotive waren normale Gleichstrom-Nebenschlussmotoren

mit separater Erregung und einer

Leistung

von je 150 kW. Diese Motoren waren damals bereits erprobt und kamen bei

vielen Bahnen mit

Gleichstrom

in der

Fahrleitung

zur Anwendung. Vom Aufbau her unterschieden sich diese Motoren jedoch nur

durch die Beschaltung der Anschlüsse, von den später erfundenen

Seriemotoren

für

Wechselstrom.

Zum Vergleich der

Leistung

sei hier erwähnt, dass moderne

Lokomotiven mit

Umrichtertechnik

etwa die gleiche Leistung von 300 kW für die Versorgung der

Hilfsbetriebe

benötigen. Bei der Maschine ging es jedoch nicht um die Leistung, sondern

darum, das System zu testen. Für die vertraglich vereinbarten Fahrten mit

regelmässigen Zügen reichte diese Leistung jedoch aus, da die

Nebenlinie

keine schweren Züge kannte und so auch für die Versuche ideal war.

Die Fahrrichtung der

Lokomotive wurde geändert, indem man einfach die

Erregung der

Triebmotoren

umpolte. Diese drehten in der Folge in die andere Richtung, was

automatisch eine Änderung der Fahrrichtung zu Folge hatte. Für die

Umpolung verwendete man einen einfachen Umschalter, der nicht mit später

verwendeten

Wendeschaltern

verwechselt werden darf. Diese Lösung stammte ebenfalls von den mit

Gleichstrom

betriebenen Bahnen.

Zum Zeitpunkt des Baubeschlusses für diese

Lokomotive war das Hauptanliegen, die

Betriebstüchtigkeit von einphasigem

Wechselstrom

hoher

Spannung

in einer

Fahrleitung

nachzuweisen. Die eigentliche Lokomotive für den Betrieb sollte erst

entwickelt werden, wenn ein funktionierender Motor für einphasigen

Wechselstrom bereitstand. Man wusste 1904 bei der MFO schlicht noch nicht,

dass eigentlich nur eine andere Schaltung der

Fahrmotoren

nötig gewesen wäre.

Jedoch hatte die

Lokomotive auch einen besonderen Vorteil, der nicht

unerwähnt bleiben darf und der wirklich eine kleine Sensation war. Mit der

richtigen Schaltung wurden die beiden

Fahrmotoren

zu

Generatoren,

die dann den Hauptgenerator mit

Gleichstrom

versorgten. Über die Welle wurde im

Umformer

eine

Wechselspannung

erzeugt, die über die

Stromabnehmer

in die

Fahrleitung

abgegeben werden konnte.

Da wegen dem

Widerstand

die

Lokomotive verzögert wurde, war das Prinzip mit einer

heute bekannten

Nutzstrombremse

zur vergleichen. Der errechnete Wirkungsgrad dieser

elektrischen

Bremse wurde mit 50% angegeben. Dieser Wert sollte bei

Wechselstrom

über 80 Jahre nur von einer Lokomotive übertroffen werden. Erst die

modernen

Umrichter

mit

Drehstrommotoren

erreichen heute höhere Werte bei der

Nutzbremsung.

Es bleiben eigentlich nur noch die

Hilfsbetriebe

der

Lokomotive. Diese gab es eigentlich gar nicht. Einzig

zur Erzeugung der

Druckluft

war ein

Kompressor

vorhanden. Dieser Lufterzeuger wurde am Erregergenerator angeschlossen und

mit einem einfachen

Gleichstrommotor

angetrieben. Eine Schaltung verhinderte, dass zu viel Druck in der Leitung

erzeugt werden konnte. In diesem Fall wurde die Luft ins Freie abgegeben.

Die anderen heute bekannten Bereiche der

Hilfsbetriebe,

wie

Heizungen,

Ventilatoren

oder die Ladung der

Batterien

gab schlicht nicht. Somit hatte die

Lokomotive eine sehr einfache elektrische Ausrüstung

erhalten, die damals aber bereits eine sehr grosse Sensation darstellte,

denn es war die erste funktionierende Lokomotive für einphasigen

Wechselstrom

mit 15 000

Volt

und das weltweit, da braucht es keinen Schnickschnack mehr.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Im

Inneren der

Im

Inneren der  Daher

müssen auch die beiden mit Luft gekühlten

Daher

müssen auch die beiden mit Luft gekühlten  Das

Anlassen der

Das

Anlassen der  Die

Die