|

Elektrische Ausrüstung MFO 2 |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

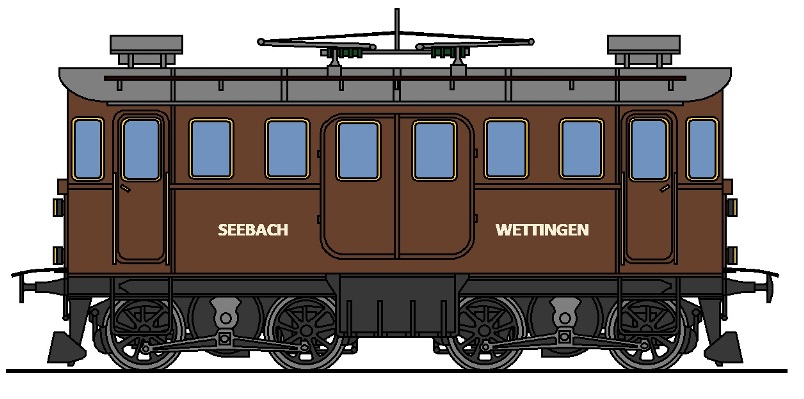

Obwohl die

Lokomotive

MFO 2 nur gerade ein Jahr später in Betrieb kann, war sie mit der ersten

Maschine elektrisch schlicht nicht vergleichbar. Während der Zeit, als die

beiden Maschinen entwickelt wurden, gab es eine entscheidende Wende. Es

wurde endlich ein funktionierender Motor für einphasigen

Wechselstrom

entwickelt. Bei der ersten Maschine konnte dieser jedoch nicht mehr

eingebaut werden, da diese zu weit gebaut war.

Bevor wir zur elektrischen Ausrüstung der zweiten

Lokomotive

kommen, müssen wir ein paar Worte zum Motor verlieren. Eigentlich hatte

bereits die Lokomotive MFO 1 die passenden Motoren erhalten. Jedoch

erfolgte dort die Schaltung so, dass der Erreger unabhängig vom

Rotor

versorgt wurde. Wollte man diesen Motor jedoch unter

Wechselstrom

einsetzen, musste der

Stator

lediglich in Reihe zum Rotor geschaltet werden.

Jedoch war es erst die Nummer 2, die dann dem einphasigen Wechselstrom hoher Spannung den Durchbruch brachte, wie wir ihn heute kennen.

Daher waren alle in der Schweiz danach gebauten

Lokomotive

Nachkommen dieser Lokomotive. Mittlerweile hatte sich aber bei der Fahrleitung eine entscheidende Veränderung ergeben.

Die

Lokomotive

MFO 1 verursachte bei der Fahrt Störungen in den Leitungen der

Telegrafen.

Diese konnten in einem ersten Schritt nur durch die Reduktion der

Frequenz

eliminiert werden. Daher wurde die

Fahrleitung

bei der der zweiten Maschine mit einphasigem

Wechselstrom

von 15 000

Volt

und einer

Frequenz

von 15

Hertz

versorgt.

Selbst der Bock war vorhanden, weil nur er den Wechsel der Ruten

über das Dach erlaubte. Ein Punkt, der hier jedoch nicht so gut zu

erkennen war, da der geänderte Kasten diese Einrichtung verdeckte. Mit Hilfe der Kraft einer Feder wurde die Rute an den Fahrdraht gedrückt und so ein sicherer Kontakt ermöglicht. Damit die Lokomotive auch von der Fahrleitung getrennt werden konnte, waren sowohl der Bock, als auch die beiden Ruten manuell steuerbar.

So konnte die Ruten einfach vom

Fahrdraht

abgezogen werden, was auch bei dieser

Fahrleitung

als gesenkt bezeichnet wurde. Es war jedoch nun kein Kontakt mehr

vorhanden.

Nicht eingestellt werden konnte die Kraft mit der die Rute gegen

den

Fahrdraht

drückte. Da der Kontakt wegen dem einfach aufgehängten Fahrdraht und der

Trägheit der Ruten immer wieder kurzzeitig verloren ging, störte diese

Fahrleitung

zusammen mit der

Lokomotive

die

Telegrafen.

Es muss dabei erwähnt werden, dass diese damals entlang der

Bahnlinien

verliefen und so sehr nahe bei der Fahrleitung montiert wurden.

Sie haben richtig gelesen, das Problem sollte auch hier auftreten.

Die Reduktion der

Frequenz

wurde durch die neuen

Wechselstrommotoren

und die etwas höhere Geschwindigkeit vernichtet. In der Folge gab es

Störungen, die jedoch nur behoben werden konnten, weil ein findiger Kopf

auf die Idee kam, die Leitungen der

Telegrafen

zu kreuzen. Damit war der Weg für diese

Lokomotive

frei, denn schliesslich verkörperte sie die Konstruktion für nahezu 80

Jahre.

Die so auf das Dach der

Lokomotive

übertragene

Spannung

der

Fahrleitung

wurde durch eine Induktionsspule und an einem Blitzableiter vorbei zur

Dachdurchführung

geleitet. Damit gab es schon eine Schutzeinrichtung, denn Blitzschläge

konnten den Lokomotiven gefährlich werden. Jedoch war auch hier keine

Einrichtung vorhanden, die es ermöglicht hätte, die Lokomotive

auszuschalten und so sicher vom Netz zu trennen.

Über die

Dachdurchführung

gelangte die

Spannung

aus der

Fahrleitung

erstmals in den Kasten. Damit wurde sie auch erstmals für das Personal

gefährlich. Damit die Leitung nicht zu lange wurde, schloss man diese ohne

grössere Vorkehrungen an den

Primärwicklungen

der beiden

Transformatoren

an. Spezielle Schutzgitter, wie man sie heute bei vergleichbaren

Lokomotiven

kennt, gab es jedoch nicht, so dass der Aufenthalt im

Maschinenraum

nicht ungefährlich war.

Diese Schaltung war notwendig, da die

Elektrizität

nicht über die

Lager

geleitet werden durfte. Die entsprechenden Erfahrungen waren mit der

ersten

Loko-motive

gemacht worden und wurden hier mit diesen Einrichtungen verbessert, auch

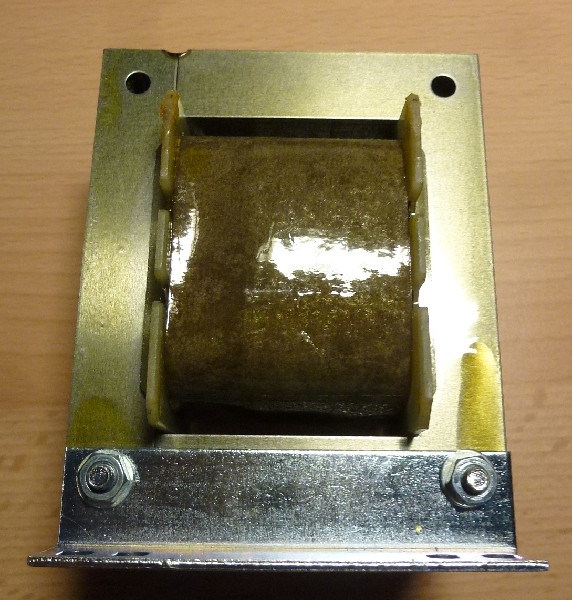

wenn sie nicht perfekt aufgebaut wurden. Wenn wir nun zur sekundären Seite der beiden Transformatoren kommen, erkennen wir deren Spule, die über nicht weniger als 20 Anzapfungen verfügte. Die dabei abgegriffene Spannung bewegte sich im Bereich zwischen null und 700 Volt.

Damit entsprachen diese

Transformatoren

mit Ausnahme der vorhandenen

An-zapfungen

den Modellen, wie sie schon bei der ersten

Lokomotive

verwendet wurden. Man wollte einfach keine Neuentwicklung. Somit war der Transformator sehr einfach aufgebaut und entsprach jenen Mo-dellen, die wir auch heute noch bei einfachen Verhältnissen verwenden. Es muss aber erwähnt werden, dass sich daran grundsätzlich bis in die heutige Zeit nur die Art der Kühlung veränderte.

Das damalige Prinzip der

Transformatoren

wurde bis zum heutigen Tag nicht in Frage gestellt, denn es war und blieb

die einfachste Art, eine

Wechselspannung

zu verändern.

Die

Spannungen

der

Anzapfungen

konnten jedoch nicht direkt den

Triebmotoren

zugeführt werden. Diese drehten sich unterschiedlich und waren daher von

der Spannung abhängig. Jedoch sollte diese Energie nach Möglichkeit ohne

Unterbruch und möglichst ohne merkbare Stufen den

Fahrmotoren

zugeführt werden. So einfach das klingt, war die Lösung jedoch nicht.

Daher wurden hier zwei unterschiedliche Lösungen für das Problem

verwendet.

Man wollte dadurch auch Erfahrungen mit der Regulierbarkeit von

Wechselstrom

sammeln. Bisher war diese gar noch nicht erprobt worden, denn die

Lokomotive

MFO 1 arbeitete mit einem

Umformer

und die

Fahrmotoren

wurden dort mit

Gleichstrom

versorgt. Dabei kamen jedoch weder

Hüpfer

noch die später bei Lokomotiven verwendeten

Stufenschalter

zum Einbau. Es lohnt sich daher, diese beiden Systeme etwas genauer zu

betrachten.

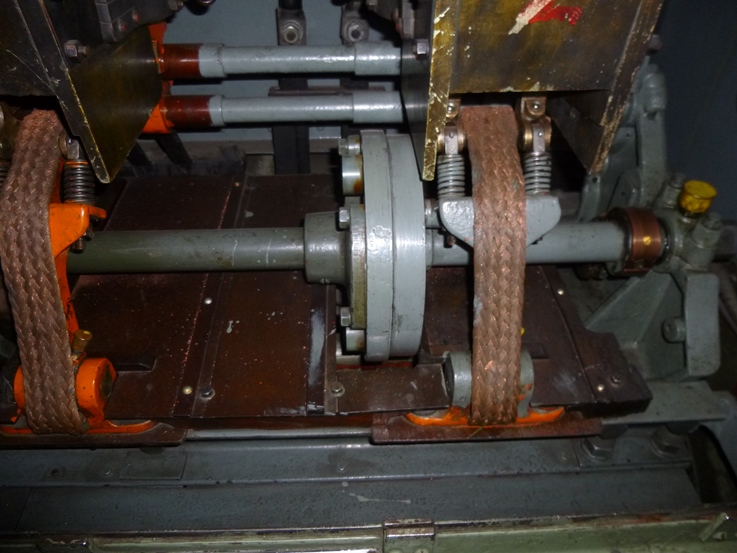

Das erste System, das wir uns anschauen wollen, ist der

Zellenschalter. Diese Einrichtung wurde von einem der beiden

Führerstände

beeinflusst. Dazu war dort eine einfache Kurbel vorhanden. Damit konnten

diese 20

Fahrstufen

jedoch ohne grösseren Zusammenbruch bei der

Zugkraft

geschaltet werden. Dabei entstanden jedoch Funken, die je nach

geschalteter

Spannung

durchaus zu ernsten Problemen führen konnten.

Wurde eine Schaltung ausgeführt, schaltete sich die neue Stufe zu

und anschliessend wurde die bisherige

Fahrstufe

ausgeschaltet. Dadurch entstanden bei der Schaltung zwar ein

Kurzschluss

und ein

Lichtbogen.

Beide wurden jedoch durch die eingebaute Funkenlöschung unschädlich

gemacht. Ein Prinzip, das als Grundstein der späteren

Stufenschalter

mit nachgeschalteten

Lastschaltern

angesehen werden konnte und das für diese

Leistung ausreichte.

Dabei stand der

Stufenschalter

sicherlich in der ersten Rei-he, auch wenn auf der hier vorgestellten

Lokomotive

MFO 2 eine weitere Lösung für das Problem mit den unterschied-lichen

Spannungen

gesucht wurde. Das zweite eingebaute System arbeite anfänglich mit einem Induktionsregler, der sich jedoch nicht bewährte und somit so schnell umgebaut wurde, dass wir hier mit der Umbau-variante arbeiten müssen.

Die Lösung wurde zwar in Dokumenten erwähnt, es fanden sich jedoch

keine Hinweise, dass die ursprüngliche Lösung auch nur im Ansatz

funktioniert hätte. Aus diesem Grund können wir uns gleich der umgebauten

Lösung zuwenden.

Es wurde bei der

Lokomotive

für die zweite Lösung in den beiden

Führerständen

einfach ein

Steuerkontroller

montiert. Die an diesem Kontroller angebrachte Kontaktwalze regelte die

Spannung

der

Fahrmotoren

direkt, indem die Leitungen darüber geführt wurden. Ein zusätzlicher

Hilfstransformator verhinderte, dass zwischen den geschalteten

Anzapfungen

ein

Kurzschluss

entstehen konnte. Schaltelemente gab es jedoch nicht.

Diese direkte Regelung der

Fahrstufen

war nur dank der geringen

Leistung der

Lokomotive

möglich geworden. Sie konnte daher später nicht mehr beim Bau vom

Triebfahrzeugen

verwendet werden. Jedoch wurden später solche Kontaktwalzen zur

Ansteuerung der

Hüpfer

verwendet. Jedoch kamen dabei nur noch die

Spannungen

der Steuerung zur Anwendung und nicht mehr der Traktionsstrom, der hier

bis zu 700

Volt

betragen konnte.

Nach den beiden unabhängigen Regelungen für die

Fahrstufen

folgte dann ein pneumatisch betriebener Aus- und Umschalter. Neben den

Einstellungen für die Änderung der Fahrrichtung, wurde durch diesen

Umschalter auch die beiden Regelungen geschaltet und gegeneinander

verriegelt. Daher konnte immer nur mit einer vorhandenen Regelung gefahren

werden. Heute sind diese Umschalter auch als

Wendeschalter

bekannt.

Eine elektrische

Nutzstrombremse,

wie es sie auf der

Lokomotive

Nummer 1 gab, war hier jedoch nicht mehr vorhanden. Die dafür notwendigen

Schaltungen wurden erst später durch Herrn Behn-Eschenburg entwickelt und

waren damals gar nicht vorgesehen, da auch bei den Dampflokomotiven keine

vergleichbaren

Bremsen

vorhanden waren. Erst ein schwerer Unfall sollte diese Bremsen bringen,

aber das war nicht diese Lokomotive.

Jedoch kannte man diese Lösung auch schon länger. Vielmehr waren

die an diesem Umschalter angeschlos-senen Bauteile die grosse Neuheit,

denn diese

Fahrmo-toren

wurden erstmals mit

Wechselstrom

und nicht mit

Gleichstrom

betrieben. Es wurden zwei für Wechselstrom gebaute Fahrmotoren eingebaut. Diese Motoren wurden aus den Modellen für Gleichstrom weiterentwickelt. Dabei wurde die Spule der Erregung einfach in Reihe zum Rotor geschaltet.

Jedoch konnte der Motor so noch nicht betrieben werden, denn es

musste die Drehrichtung bestimmt werden und das war letztlich der

entscheidende Punkt bei der Entwicklung dieser

Seriemotoren,

die auch als

Reihenschlussmotoren

bezeichnet wurde. Die Drehrichtung des Motors wurde mit einem phasen-verschobenen Wendefeld festgelegt. Dieser Wendepol erzeugte ein Magnetfeld, das den Rotor in eine bestimmte Richtung zwang.

Dadurch konnte die Drehrichtung definiert werden. Um diese, wie es

bei

Lokomotiven

wichtig ist, zu ändern, wurde einfach der Wendepol umgekehrt

angeschlossen. Damit begann sich der Motor in die andere Richtung zu

drehen.

Die

Reihenschlussmotoren

bildeten die Grundlage für die weiteren

Lokomotiven,

so dass die Maschine mit der Nummer 2 zur ersten Lokomotiven für

einphasigen

Wechselstrom

hoher

Spannung

mit Direktmotoren wurde. Die Motoren waren so gut, dass diese später in

sehr vielen Lokomotiven verwendet wurden. Jedoch durften sie nicht leer

drehen, was bei einem

Triebfahrzeug

aufgrund des Aufbaus schlicht nicht möglich war.

Wer nun bei dieser

Lokomotive

Hilfsbetriebe

erwartet, wurde im Gegensatz zu den Nebenbetrieben belohnt. Zwar

entsprachen diese Hilfsbetriebe in keiner Weise den bekannten Systemen und

auch der Umfang konnte als sehr bescheiden angesehen werden. Es wurde

lediglich der

Kompressor

angeschlossen und somit die Erzeugung der

Druckluft.

Dieser wurde über den Druck in der Leitung geregelt und konnte auch

manuell beeinflusst werden.

Angeschlossen wurde der

Kompressor

an einer eigenen

Anzapfung. Diese hatte eine

Spannung

von 140

Volt.

Spannend ist hier jedoch, dass auch in diesem Bereich die neuen

Reihenschlussmotoren

verwendet wurden. Hier hätte sich durchaus die Lösung mit

Umformer

und

Gleichstrom

angeboten. Jedoch waren die neuen Motoren so gut, dass sie auch hier

verwendet wurden. Letztlich waren sie es, die dem

Wechselstrom

zum Erfolg verhalfen.

Mehr war jedoch nicht mehr vorhanden. So wurden auch hier die

Bauteile auf natürliche Weise gekühlt und keine künstliche

Ventilation

benötigt. Auch die in der Regel dringend benötigten

Umformer

für die Ladung der

Batterien

war bei dieser Maschine nicht vorhanden. Der Grund für diesen Verzicht war

sehr einfach, denn es wurden schlicht keine Batterien eingebaut und somit

war keine Steuerung vorhanden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

Die

Die

beiden

Die

beiden  So

primitiv diese Lösung mit dem heutigen Wissen auch sein mag, sie

funktionierte und das war der Sinn der Ein-richtung. Bei der zweiten

So

primitiv diese Lösung mit dem heutigen Wissen auch sein mag, sie

funktionierte und das war der Sinn der Ein-richtung. Bei der zweiten

Bis

jetzt war die

Bis

jetzt war die