|

Fahrwerk mit Antrieb |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Das

Fahrwerk

der

Lokomotive bestand aus zwei

Drehgestellen. Diese waren identisch aufgebaut

worden und sie wurden Rücken an Rücken zueinander eingebaut. Wir können

uns daher auf ein Drehgestell konzentrieren, denn auch so gab es innerhalb

dieser Serie grosse Unterschiede. Doch beginnen wir vorerst mit dem Aufbau

eines Drehgestells. Die Abweichungen werden dann dort erwähnt, wo sie auch

vorhanden waren.

Um die einzelnen Teile miteinander zu verbinden, wurden Nieten

verwendet. Obwohl beim Bau der zweiten Serie erste erfolgreiche

Anwendungen der SSchweisstechnik

vorhanden waren, wurden auch deren Rahmen mit Nieten verbunden. Dieser Plattenrahmen war wegen dem eingebauten Ant-rieb als aussenliegender Rahmen ausgeführt worden. Grundsätzlich erlaubten aussenliegende Rahmen einen seitlich stabileren Stand der Lokomotive, da die Lager weiter voneinander entfernt waren.

Das wirkte sich positiv auf die Wankneigung der Maschine und die

Wartung der

Lager

aus. Hätte man hier jedoch einen

Stangenantrieb

verbaut, wäre diese Lösung schlicht nicht möglich gewesen.

Gegen die Aussenseite der

Lokomotive hin verjüngte sich der

Drehgestellrahmen

um damit der darunter befindlichen

Laufachse

den notwendigen Platz zu schaffen. Am Ende dieses

Drehgestells

wurde dann der eigentliche

Stossbalken

der Lokomotive montiert. Dabei stand das Drehgestell mit dem Stossbalken

deutlich über den Kasten hinaus. Das ermöglichte es daher, auf dem

Drehgestell eine kleine

Plattform

für das Personal einzurichten.

Bei der

Plattform

gab es zwischen den Maschinen Unterschiede. So wurde bei den Nummern 201

bis 204 ein Geländer um diese Fläche aufgebaut. Dieses Geländer war jedoch

im Bereich des

Stossbalkens

geöffnet worden. Die oberen Holme wurden jedoch nach vorne abgebogen und

bildeten so zwei Handgriffe. Diese waren als Ergänzung für das hier am

Rahmen des

Drehgestells

montierte

Übergangsblech

gedacht.

Das führte dazu, dass man den Bereich bei den später abgelieferten

Nummern 205 bis 208 änderte. Hier wurde nur noch das

Übergangsblech

montiert. Auf ein Geländer und Handgriffe verzichtete man jedoch. Hier waren nur die seitlichen Aufstiege zur Lokomotive mit den beiden Griffstangen vorhanden. Da diese nun aber auf beiden Seiten montiert wurden, konnte die Plattform beidseitig vom Boden her erreicht werden.

Da die

Griffstangen

nun auch deutlich weiter nach unten verlängert wurden, war es für kleiner

gewachsene Leute beim

Lokomotivpersonal

leichter möglich, die

Plattform

zu erreichen. Das erlaubte letztlich den Verzicht auf den seitlichen

Einstieg. Da kein Geländer als Absturzsicherung vorhanden war und weil der Führerstand weiter nach vorne reichte, war es auf der schmalen Plattform nicht so leicht durchzugehen.

Damit man sich trotzdem zur Sicherheit festhalten konnte, wurde an

der

Front

eine waagerecht montierte

Griffstange

montiert. Eine Begehung während der Fahrt war jedoch nicht mehr vorgesehen

worden. So war das

Übergangsblech

eigentlich nutzlos.

Mittig im

Stossbalken

wurde der

Zughaken

eingebaut. Dieser war so im Rahmen eingebaut worden, dass er sich gegen

die Kraft einer

Feder

nach vorne bewegen konnte. Gegenüber den älteren Modellen wurde hier

jedoch ein neuartiger Stahl verwendet. Dieser neigte nicht mehr so leicht

zu Brüchen. Daher konnte bei diesen Maschinen die erlaubte

Zughakenlast

auf die neuen Werte von 510 Tonnen gesteigert werden.

Dabei ist der Begriff etwas verwirrend, denn die am

Zughaken

montierte

Kupplung

war für die Beschränkung der Lasten massgebend. Diese wurde nach den

Normen der

UIC

aufgebaut. Dabei war jedoch nur noch die

Schraubenkupplung

vorhanden. Die bisher noch verwendete

Notkupplung

wurde nicht mehr vorgesehen, da deren Nutzen nicht mehr gegeben war, denn

im Notfall wurde einfach die Kupplung des anderen Fahrzeuges benutzt.

Bei den Modellen gab es jedoch gegenüber den bei der BLS

vorhandenen Baureihen eine Änderung. Anstelle der bisher verwendeten

Stangenpuffer

kamen die kräftigeren und daher besser geeigneten

Hülsenpuffer

zur An-wendung. Diese Stossvorrichtungen wurden mit runden Puffertellern versehen. Diese waren jedoch unterschiedlich ausgeführt worden. Beim rechten Puffer wurde eine gewölbte Lösung verwendet. Auf der anderen Seite kamen jedoch, wie bei allen anderen Fahrzeugen, flache Pufferteller zur Montage.

Eine erwartete Vereinfachung der Vorhaltung von Ersatzpuffern

wurde daher nicht umgesetzt. Noch traf daher immer ein gewölbtes auf ein

flaches Modell. Während wir bei den Nummern 201 bis 204 den Stossbalken abschliessen können, ist das bei den höheren Nummern nicht mehr möglich. Die Loko-motiven der Baureihe Ae 6/8 hatten unter dem Stossbalken einen Bahnräumer erhalten.

Diesen hatte die BLS gefordert, weil man so weniger Probleme mit

dem Schnee erhoffte. Daher müssen wir uns diesen

Bahnräumer

nun ansehen. Die Lösung der älteren Modelle lernen wir später kennen.

Mit den neuen

Bahnräumern

sollte verhindert werden, dass sich Schnee im

Fahrwerk

ablagern konnte. Damit dieser auch besser zur Seite hin abgelenkt werden

konnte, wurde eine sehr spitz ausgeführte Lösung verwendet. Zudem war das

Blech so geformt worden, dass der Schnee leichter abfliessen konnte. Zudem

war dank dem massiven Blech das Fahrwerk auch bei diesen

Lokomotiven ausgesprochen gut geschützt worden.

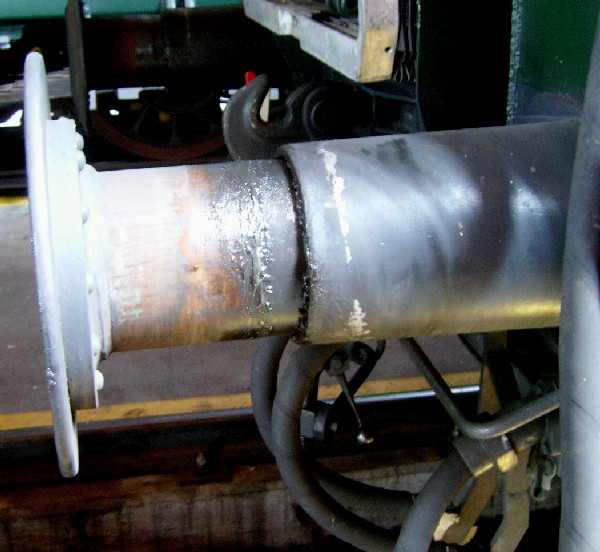

Aus diesem Grund wurden die beiden

Drehgestellrahmen

mit einer

Kurzkupplung

als

Zugvorricht-ung

miteinander verbunden. Diese

Kupplung

war so ausgelegt worden, dass sie die Zug- und

Stosskräfte

übertragen konnte. Die Kurzkupplung bestand aus zwei gefederten Pufferplatten, die für die Übertragung der Stoss-kräfte verwendet wurden. Die Zugkräfte wurden jedoch mit einer einfachen Zugstange über-tragen.

Diese Konstruktion erlaubte es, die nicht lösbare

Kupplung

spielfrei auszuführen. Trotzdem war diese

Kurzkupplung

aber in allen Bewegungen frei und erlaubte es den beiden

Drehgestellen, sich in alle Richtungen unabhängig zu

bewegen.

Mit den nun verbundenen

Drehgestellen können wir die Länge der

Lokomotive bestimmen. Diese wurde bei allen acht

Lokomotiven mit 20 260 mm angegeben. Im Vergleich mit der Baureihe

Ce 6/8 II,

die eine Länge von knapp 20 Meter hatte, war das Modell der BLS ein wenig

länger geworden. Somit wurde diese Baureihe zur längsten einteiligen

Lokomotive der Schweiz. Lediglich die Doppellokomotiven der Reihe Ae 8/14

waren damals noch länger. Direkt im Drehgestellrahmen wurden die Triebachsen eingebaut. Dabei gab es bei der Verteilung der drei Achsen leichte Unterschiede. Zwischen der ersten und der zweiten Triebachse betrug der Abstand 2 200 mm.

Zur dritten

Achse

hin wurde dieser Wert um 300 mm gekürzt und betrug daher noch 1 900 mm.

Eine Massnahme, die nicht durch den

Antrieb

bedingt war, sondern ausgeglichene

Achslasten

erlaubten sollte.

Bei den

Triebachsen

wurde eine

Achslast

von 19 Tonnen angegeben. Hochgerechnet auf die sechs Triebachsen ergab das

ein

Adhäsionsgewicht

von 115 Tonnen. Das war ein Reibungsgewicht, das in der Schweiz bis heute

nur noch von den gigantischen Doppellokomotiven übertroffen werden sollte.

So kann bereits jetzt erkannt werden, wie gross diese Baureihe effektiv

geworden war. Das Gesamtgicht wurde daher mit stolzen 142 Tonnen

angegeben.

Die eigentliche

Achse

bestand aus geschmiedetem Stahl. Die Welle wurde mit den Auflagen für die

beiden

Räder

und die Bauteile des

Antriebes

versehen. Bei den

Lagern

gab es hier jedoch grosse Unterschiede. Die waren so gross, dass wir nicht

einmal die Reihen Be 6/8 und Ae 6/8 unterscheiden können. Wir müssen

wirklich nahezu jede Nummer einzeln ansehen. Dabei war der grundlegende

Aufbau des

Achslagers

noch verhältnismässig einfach.

Es kamen bei den älteren Maschinen mit den Nummern 201 bis 204 die

damals üblichen

Gleitlager

zur Anwendung. Die Achswelle lief dabei in

Lagerschalen

aus

Weissmetall.

Um diese zu kühlen und um die Reibung zu verringern, wurde eine

Schmierung

mit

Öl

vorgesehen. Um das

Schmiermittel

korrekt auf die Achswelle zu übertragen, wurde ein Polsterschmierung

verwendet. Diese war damals bei solchen

Achslagern

durchaus üblich.

Spannend wird es bei diesen vier

Lokomotiven, wenn wir zu den Abdeckungen der

Achslager

kommen. Diese Deckel wurden bisher in der Schweiz mit einem roten Kreuz

versehen. Bei den

Privatbahnen

kamen jedoch in den meisten Fällen einfache Deckel ohne Muster zur

Anwendung. Die grosse Ausnahme sollte die Reihe Be 6/8 darstellen. Daher

müssen wir, ob es uns nun gefällt, diese Deckel etwas genauer ansehen,

denn es lohnt sich.

Auf den Deckeln dieser beiden

Lokomotiven wurde mittig der Schriftzug BLS angebracht.

Dieser verlief in Längsrichtung und war daher gut lesbar, auch wenn er

farblich nicht abgegrenzt wurde. Die Lagerdeckel wurden bereits bei den Lokomotiven mit den Nummern 203 und 204 verändert. Auch sie wurden, wie ihre Vorgänger, senkrecht montiert und mit acht im Kreis angeordneten Schrauben befestigt.

Auf dem Deckel kam mittig ein Kreuz, das für die Schweiz stehen

sollte, zur Anwendung. Im

Kreis

um das Kreuz herum wurde dann noch der Schriftzug BERN LOETSCHBERG SIMPLON

angebracht. Die Schrift und das Kreuz wurden nun farblich abgegrenzt

gestaltet worden.

Bei den

Lokomotiven der Baureihe Ae 6/8 kamen neu entwickelte

Gleitlager

der Marke Friedmann zur Anwendung. Auch sie wurden mit

Öl

geschmiert, besassen aber eine Umlaufschmierung. Damit konnte die Wartung

der Gleitlager gegenüber der Polsterschmierung etwas vereinfacht werden.

Die Interwalle der Kontrollen mussten nicht mehr so oft erfolgen. Damit

konnten diese

Lokomotiven etwas längere Strecken ohne Halt

zurücklegen.

Diese

Gleitlager

hatten schräg montierte und leicht gewölbte Lagerdeckel erhalten. Montiert

wurden diese Achslagerdeckel mit nur noch vier Schrauben. Neben dem

Schriftzug BLS war auch hier das Kreuz für die Schweiz vorhanden. Jedoch

war das Kreuz viel kleiner geworden. Es entsprach in der Grösse ungefähr

dem Schriftzug. Man könnte fast vermuten, dass diese Lösung für vier

Maschinen ein Kompromiss der vorherigen Achslagerdeckel war.

Die mit

Fett

geschmierten seitlichen Führungen der

Achslager

fixierten dieses nur in Längsrichtung und bestimmten so die Position der

Triebachse.

Um den Kurvenlauf zu verbessern wurde die mittlere

Achse

mit einem seitlichen Spiel versehen. Somit bestimmten die beiden anderen

Triebachsen den festen Radstand der

Lokomotive. Dieser wurde mit 4 100 mm angegeben. Zum

Vergleich lag dieser bei der Reihe

Ce 6/8 III bei

4 700 mm.

Interessant, ist aber die

Verbindung

mit dem einge-bauten

Antrieb.

Obwohl die hier verwendete Lösung nahezu jener der Baureihe

Be 4/7

der

Staatsbahnen

entsprach, waren die

Räder

deutlich kleiner. Gefedert wurden die Triebachsen mit längs und hoch montierten Blattfedern. Diese waren wegen dem Aus-senrahmen des Drehgestells gut zu erkennen. Die Feder war am Drehgestellrahmen montiert worden.

Die Abstützung gegenüber dem

Drehgestell

erfolgte von den Federenden auf unterhalb montierte Halte-blöcke. Somit

wurde der Rahmen grundsätzlich an den

Achslagern

aufgehängt. Es entstand so eine ruhi-ge

Federung.

Diese Form der

Federung

war wegen der trägen Schwingungsdauer und der grossen Eigendämpfung der

Blattfedern

sehr oft verwendet worden. Damit die

Achslasten

auch beim Befahren von

Kuppen

oder

Senken eingehalten wurden, mussten die

Federn

mit Ausgleichshebeln verbunden werden. Diese Balanciers waren jedoch nur

schlecht zu erkennen, da sie verdeckt wurden. Die Hebel bewirkten, dass

die erste

Achse,

die entlastet wurde, die zweite Achse in ihrer Feder anhob.

Um die Laufruhe der

Drehgestelle

und somit der

Lokomotive zu verbessern, wurde eine

Laufachse

vorgesehen. Diese wurde als führende

Achse

vorgesehen und daher gegen die äussere Seite der Lokomotive montiert.

Dabei wurde die Laufachse mit einer Deichsel bei der ersten

Triebachse

am

Drehgestellrahmen

befestigt. Dieser Aufbau einer Laufachse ist als

Bissellaufachse

weitherum bekannt und er wurde schon bei der Baureihe

Be 5/7 verwendet.

So wurde deren Laufruhe auch bei höheren Geschwindigkeiten

ermög-licht. Die

Lokomotive erhielt dadurch einen sehr ruhigen Lauf über

den gesamten Bereich der Geschwindigkeit. Die fertige Lokomotive hatte

somit die

Achsfolge

(1’Co) (Co’1) erhalten.

Die

Laufachse

selber lagerte in

Gleitlagern.

Wie bei solchen

Achsen

üblich, kamen innen liegende

Lager

zur Anwendung. Bei allen

Loko-motiven kamen die normalen

Lagerschalen

aus

Weissmetall

zum Einbau. Sie wurden mit einer Polsterschmierung versehen. Dabei wurde

der Vorrat des

Öls

bei den Lagern mitgeführt. Es muss jedoch erwähnt werden, dass das

Schmiermittel

bei den Laufachsen nicht so oft nachgefüllt werden musste.

Bei den

Rädern

der

Laufachse,

war man nicht auf bestimmende Bauteile angewiesen. Daher verwendete man

auch bei dieser

Achse

die gleichen Räder, wie es sie schon bei der Baureihe

Be 5/7 gab. Das bedeutete, dass der Durchmesser

der

Speichenräder

bei 960 mm lag. Belastet wurde jede Laufachse mit 13.5 Tonnen. Üblich

waren hier Werte von 13 Tonnen, so dass die Lokomotive auf den Laufachsen

einen etwas zu hohen

Achsdruck

hatte.

Zum Schutz des

Fahrwerkes

wurden bei den älteren Maschinen nach der Baureihe Be 6/8 an der Deichsel

Schienenräumer

montiert. Diese bestanden aus dem üblichen vor der

Laufachse

angeordneten Blech mit der verbindenden Querstange. Die Aufgabe war klar,

denn der Schienenräumer sollte Gegenstände auf den

Schienen

abweisen und so die Laufachse davor schützen. Eine Lösung, die sich schon

seit Jahren bei

Lokomotiven bewährt hatte.

Wir haben damit das

Laufwerk

fertig aufgebaut. Es wird Zeit, dass wir dieses unter dem Kasten

platzieren. Da die

Lokomotivbrücke

keine

Zugkräfte

übertragen konnte, musste eine spezielle Lösung verwendet werden. Weil die

Kurzkupplung

kein Spiel hatte, musste dieses bei der Abstützung des Kastens vorgesehen

werden. Daher lohnt sich ein genauer Blick darauf. So stützte sich der

Kasten über geschmierte Gleitplatten auf den beiden

Drehgestellen

ab.

Um den Kasten zu positionieren, wurden einfache

Drehzapfen

verwendet. Dieser wurde zwischen der ersten und zweiten

Triebachse

eingebaut. Der dazu benötigte Platz führte dazu, dass die Triebachsen

nicht einheitlich verteilt werden konnten. Dabei wurde das

Lager

des zweiten

Drehgestells

mit einem Längsspiel von +/- 10 mm versehen. So war gesichert, dass die

Zugkräfte

über die

Kurzkupplung

und nicht über den Kasten übertragen wurden.

Dieser war jedoch keine komplette Neuentwicklung, sondern es

handelte sich um eine verbesserte Version des bei den Reihen

Be 4/7, Ae 3/5

und Ae 3/6 III der Schweizerischen Bundebahnen SBB verwendeten

Westinghouseantriebes.

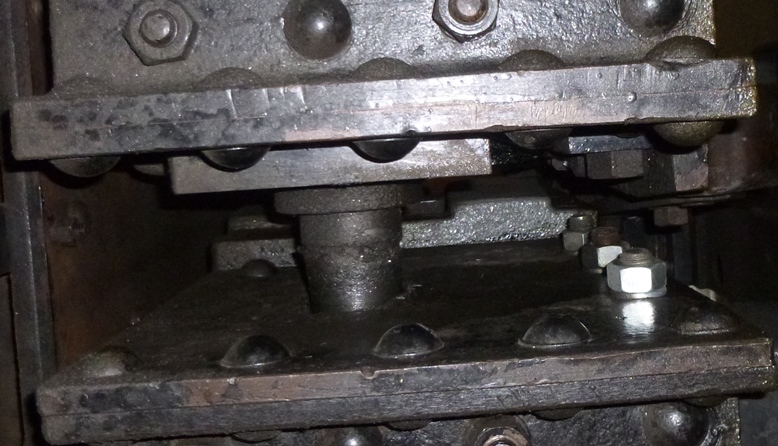

Es sollten so Verbesserungen erreicht werden. Dabei konnte der komplizierte Aufbau des Westinghouseantriebs etwas ver-einfacht werden. Geblieben war bei der neuen Version jedoch, dass jede Triebachse von zwei Fahrmotoren angetrieben wurde.

Deren

Drehmoment

wurde von den Ritzeln auf ein gemeinsames

Zahnrad

über-tragen. Dabei war dieses

Getriebe,

wie die Motoren fest im

Drehgestell-rahmen

eingebaut worden. Das hatte Auswirkungen auf den benötigten

Ge-triebekasten. Wir können den Getriebekasten als ein Gehäuse um das Getriebe sehen. Dieses besass an der tiefsten Stelle eine Ölwanne. In dieser lagerte das Schmiermittel. Da das Zahnrad durch dieses lief, nahmen die Zähne das Öl auf und verteilten es so auf die Ritzel.

Die Fliehkraft sorgte dafür, dass sich das

Schmiermittel

im gesamten Gehäuse verteilte. So wurden sämtliche in diesem

Getriebekasten verbauten Bauteile optimal mit

Öl

geschmiert.

Das

Getriebe

der Reihe Be 6/8 hatte eine

Übersetzung

von

1 :

5.866 erhalten und war mit schräg verzahnten

Zahnrädern

versehen. bei der Baureihe Ae 6/8 änderte man diese Übersetzung auf

1:5.312. Damit konnten diese

Lokomo-tiven

etwas schneller fahren, als die älteren Modelle. Bei der

Zugkraft

war jedoch ein kleiner Verlust vorhanden, der aber durch die grössere

Leistung

der hier verbauten

Fahrmotoren

ausgeglichen werden konnte.

Wie beim

Westinghouseantrieb

lagerte das

Zahnrad

auf einer Hohlwelle, die um die

Triebachse

herum eingebaut wurde. Es war bis hier bei der Lösung der SAAS kein

erkennbarer Unterschied zum Muster nach

Westinghouse

vorhanden. Die Verbesserungen wurden an der Stelle vorgenommen, wo das

Drehmoment

vom

Antrieb

auf die

Achse

übertragen werden musste. Dabei war jedoch auch hier ein Mitnehmerstern

vorhanden, der zwischen die Speichen der

Räder

griff.

Der Vorteil bei der Lösung von Sécheron lag darin, dass hier wesentlich weniger Federtöpfe verbaut werden mussten.

Dadurch konnten diese kräftiger ausgeführt werden, was dazu führen

sollte, dass es seltener zu Brüchen der

Federn

kommen sollte. Die erwähnte Verbes-serung war daher hier zu finden. Das so auf die Triebachse übertragene Drehmoment wurde mit Hilfe der Haftreibung zwischen Lauffläche und Schiene in Zugkraft umgewandelt. Diese Zugkraft wurde über die Lagerführungen auf die Drehgestelle übertragen.

Von dort gelangten die

Zugkräfte

schliesslich auf die

Zugvorrichtungen.

Es waren daher in diesem Punkt dieselben physikalischen Grundsätze

vorhanden und das konnte bei der Erhöhung der Zugkraft zu Pro-blemen

führen. Um die Übertragung der erzeugten Zugkraft auch bei schlechtem Schienenzustand zu verbessern, wurden bei der Lokomotive Sandstreueinrichtungen einge-baut. Dabei wurde bei der Baureihe Be 6/8 vor jedes Triebrad der in einem Behälter am Drehgestell mit-geführte Quarzsand gestreut.

Der Behälter sorgte dafür, dass die Ausgleichshebel der

Federung

bei diesen vier

Lokomotiven nicht mehr zu erkennen waren.

Bei den Reihe Ae 6/8 wurde die Anzahl dieser

Sandstreueinrichtungen

massiv reduziert. Hier war nur noch die erste vorlaufende

Triebachse

mit einem

Sander

versehen worden. Diese Vereinfachung konnte erfolgen, weil man bei den

ersten Maschinen bemerkt hatte, dass ein gutes

Adhäsionsverhalten

vorhanden war. Durch die Reduktion verschlechterte sich die Ausnützung der

Zugkraft

nur unwesentlich, reduzierte jedoch den Verbrauch von Sand massiv.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Für

den

Für

den  Daher

war es bei der Baureihe Be 6/8 möglich, von einem

Daher

war es bei der Baureihe Be 6/8 möglich, von einem

Weil

die

Weil

die

Bevor

wir zum Einbau der

Bevor

wir zum Einbau der  Bei

den

Bei

den  Auf

den

Auf

den  Die

Deichsel wurde mit

Die

Deichsel wurde mit

Um

diese

Um

diese  Der

Mitnehmerstern war gegenüber den Speichen des

Der

Mitnehmerstern war gegenüber den Speichen des