|

Druckluft und Bremsen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Auf der

Lokomotive

wurde für die

Bremsen und weitere pneumatisch betriebene

Apparate

Druckluft

benötigt. Für diese Druckluft wurde im

Maschinenraum

ein mit einem elektrischen Motor angetriebenen

Kompressor

montiert. Es kam dabei ein zweistufiger Rotationskompressor des Typs KLL

18 zur Anwendung. Dieser verfügte über eine maximale Förderleistung von

2 700 Litern pro Minute und war daher sehr leistungsfähig.

Auch jetzt folgten wieder ein

Wasserabscheider

und ein

Kühler.

Damit konnte vom

Kompressor

verhältnismässig trockene

Druckluft

erzeugt werden. Ein Ölabscheider verhinderte zudem, dass allenfalls in der

Luft enthaltenes

Öl

in den Leitungen verteilt wurde. Ein unmittelbar nach dem Kompressor eingebautes Über-druckventil beschränkte den Druck in der Leitung auf einen Wert von maximal 8.5 bar. Damit war gesichert, dass das Ventil nur geöffnet wurde, wenn der Druck in der Leitung jenen des Kompressors überstieg.

Ein zusätzliches Rückschlagventil verhinderte, dass zu ho-her

Druck im System zum

Kompressor

und zum Über-druckventil gelangen konnte. Es wurde so verhindert, dass ein

Defekt am Kompressor das System entleerte. Die so erzeugte Druckluft gelangte schliesslich zu den Hauptluftbehältern. Diese speicherten den Vorrat. Dadurch musste der Kompressor nicht dauernd arbeiten und es stand immer genug Druckluft bereit.

Dank den in den Leitungen vorhandenen

Absperrhähne

war es möglich die

Druckluft

in den Behältern einzusperren und so für längere Zeit zu speichern. Der

Grund dafür fand sich in der Tatsache, dass die

Lokomotive

ohne Druckluft nicht eingeschaltet werden konnte.

Von den

Hauptluftbehältern

gelangte die

Druckluft

in eine Leitung, die

Speiseleitung

genannt wurde. Diese Leitung wurde zu den beiden

Stossbalken

geführt und stand dort jeweils in zwei

Luftschläuchen

mit

Absperrhahn

und weissen

Kupplungen

zur Verfügung. Es war daher möglich, die fehlende Druckluft der

Lokomotive

über diese Leitung einzuspeisen, was eine Inbetriebnahme ohne Druckluft

deutlich einfacher gestaltete.

Benötigt wurde die

Speiseleitung

wegen der eingebauten

Vielfachsteuerung

auch ausserhalb der

Lokomotive.

Bei der Ablieferung war die Baureihe Ae 4/6 die einzige Lokomotive im

Bestand der Schweizerischen Bundesbahnen SBB, die eine solche Leitung

besass und diese an den beiden

Stossbalken

zur Verfügung stellte. Die Leitung wurde auch später nur so ausgeführt,

wenn das Fahrzeug über eine Vielfachsteuerung verfügte.

Da der Druck in der

Speiseleitung

von jenem in den

Hauptluftbehältern

abhängig war, veränderte sich der Wert zwischen 6.5 und 8

bar.

Sie stand vielen Verbrauchern der

Lokomotive

zur Verfügung und war daher eine wichtige Leitung. Neben den

Bremsen

waren diese Verbraucher bei den

Sandern

und bei der mit

Druckluft

betriebenen

Pfeife

zu finden. Es wurde hier eine

Lokpfeife

mit den üblichen Klängen eingebaut.

Jedoch benötigten einige Funktionen der elektrischen Ausrüstung

einen stabilen Druck. Daher wurde über ein Reduzierventil die

Apparateleitung

mit einem Druck von sechs

bar

und eigenem Vorratsbehälter ange-schlossen. Auch diese Leitung war

eigentlich nicht neu und es wurden mit einer Ausnahme die üblichen

Verbraucher angeschlossen. Die Ausnahme bildete der bei den Maschinen mit

den Nummern 10 807 bis 10 812 eingebaute

Adhäsionsvermehrer.

Soweit entsprach das System der

Druckluft

mit Ausnahme der Leitungen an den

Stossbalken

den Maschinen der Baureihe

Ae 8/14. Man konnte daher

auf diese Ersatzteile zurückgreifen, was die Vorhaltung von speziellen

Bauteilen verringerte. Gerade die grossen und schweren

Kompressoren

der

Lokomotiven

waren dabei sehr wichtig, da sie viel Platz wegnahmen. Für einen Wechsel

des Kompressors musste jedoch das Dach abgehoben werden.

Damit kommen wir zum wichtigsten Verbraucher der

Druckluft.

Die pneumatischen

Bremsen

der

Lokomotive

wurden direkt an der

Speiseleitung

angeschlossen und so mit genügend Druckluft versorgt. Es wurden dabei auf

der Maschine drei unabhängig voneinander arbeitende

Druckluftbremsen

eingebaut. Diese mussten jedoch wegen der hohen

Höchstgeschwindigkeit

von 125 km/h teilweise neu ausgelegt und verbessert werden.

Verändert werden konnte dieser Druck jedoch nicht. Der Vorteil

dieser

Schleuderbremse

war jedoch, dass sie ausgesprochen schnell wirkte und so der ge-wünschte

Effekt schnell eintrat. Damit konnte zwar nur eine leichte Bremswirkung aufgebaut werden, jedoch reichte diese aus um eine durchdrehende Triebachse abzufangen. Speziell war, dass diese Bremse auch auf der ferngesteuerten Maschine funktionierte.

Durch die Steuerung wurde diese

Schleuderbremse

jedoch so blockiert, dass diese bei einer Bremsung mit der

elektrischen

Bremse nicht angewendet wer-den konnte. So war gesichert,

das nicht zu stark ge-bremst wurde. Etwas komplizierter aufgebaut war die direkt wirk-ende Regulierbremse. Diese wurde mit dem ent-sprechenden Regulierbremsventil von Westinghouse beeinflusst.

Durch das

Ventil

wurde in die

Regulierleitung

mehr oder weniger

Druckluft

eingelassen und so eine Bremsung erzeugt. Dabei konnte ein maximaler Druck

von 3.9

bar

in den

Bremszylindern

erzeugt werden. Dabei galt das sowohl für die Trieb- als auch für die

beiden

Laufachsen.

Gebremste

Laufachsen

waren damals in der Schweiz noch nicht üblich, denn man sah den Nutzen

einer

Bremse

an diesen

Achsen

nicht als gegeben. Jedoch wurden schon die drei grossen

Ae 8/14 mit gebremsten

Laufachsen in den

Java-Drehgestellen versehen. Daher verwunderte es nicht, dass auch

bei der Baureihe Ae 4/6 auf diese Bremse gesetzt wurde. Damit konnte die

Regulierbremse

jedoch erstmals alle Achsen der

Lokomotive

bremsen.

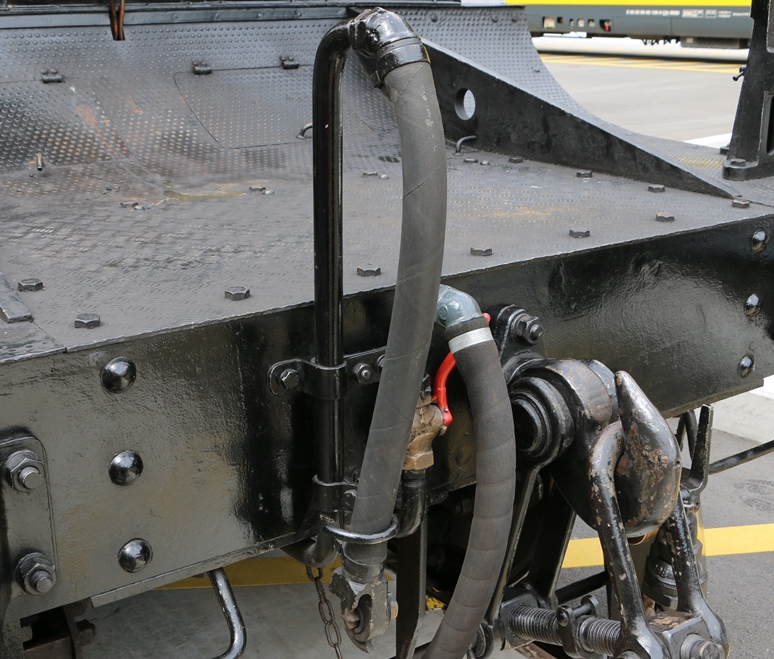

So konnte man bei dieser Leitung auf

Absperrhähne

verzichten. Zur Kennzeichnung wurde der Kopf der

Kupplung

mit roter Farbe gekennzeichnet. Eine An-passung an die restlichen

Fahrzeuge der damaligen Zeit. Benötigt wurde die Regulierbremse bei entsprechend ausgerüsteten Zügen auf langen Talfahrten und im Rangierdienst. Jedoch gab es bei der Baureihe Ae 4/6 noch die Lokomotive in Vielfachsteuerung, die grund-sätzlich immer an der Regulierbremse angeschlossen wurde.

Jedoch konnte sich die

Kupplung

der

Regulierleitung

lösen und dann war das angehängte Fahrzeug, bezieh-ungsweise der Zug,

nicht mehr von der Spitze aus regulierbar. Daher musste noch eine

Sicherheitsbremse eingebaut werden. Da die Lokomotive für eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h gebaut wurde, war der Ausgestaltung der dritten pneumatischen Bremse besondere Sorgfalt ver-langt.

Diese indirekt wirkende

Bremse

wurde als

automa-tischen Bremse

bezeichnet und sie galt wegen dem Aufbau mit einer

Hauptleitung

als Sicherheitsbremse. Daher musste sie die

Lokomotive

auch aus 125 km/h ausreichend abbremsen können. Das war mit den bisherigen

Lösungen schlicht nicht möglich.

An der

Hauptleitung,

die mit fünf

bar

gefüllt wurde, konnte man nichts verändern. Auch sie wurde zu den

Stossbalken

geführt und stand in jeweils zwei

Luftschläuchen

mit

Absperrhahn

zu Verfügung. Dabei wurden die Schläuche der

Hauptleitung

zwischen der Steuer- und der

Regulierleitung

angeordnet und rot eingefärbt. Wir haben damit nicht weniger als sechs

Druckluftleitungen. Bei einer

Doppeltraktion

mussten davon die drei Stück einer Seite gekuppelt werden.

Das Ventil von Typ Lst 1 war dabei mehrlösig ausgeführt worden und ver-fügte über eine neuartige als R-Bremse bezeichnete Stufe.

Es handelte sich daher um eine Hoch-leistungsbremse, die etwas

genauer betrachtet werden muss. Im normalen Betrieb arbeitete das Steuerventil Lst 1 mit der normalen P-Bremse.

Damit konnte in den

Bremszylindern

ein maximaler Druck von 3.9

bar

er-zeugt werden. Die

automatische Bremse

hatte in dieser Stellung die gleiche

Bremskraft

zur Folge, wie das bei der

Regulierbremse

der Fall war. Ein Punkt, der später bei der Berechnung der

Bremsen

noch wichtig werden wird, denn bisher gab es keinen Unterschied zu anderen

Baureihen.

Fuhr die

Lokomotive

jedoch schneller als 60 km/h wurde die

R-Bremse

zugeschaltet. Damit wurde der Druck in den

Bremszylindern

zusätzlich erhöht und erreichte in den

Laufachsen

einen Druck von maximal sechs

bar.

Bei den

Triebachsen

wurden hingegen bis zu 6.8 bar erzeugt. Der Unterschied beim Druck, war

der geringeren

Achslast

der Laufachsen geschuldet, denn bei vergleichbarem Druck hätten diese

blockiert.

Da in der

Hauptleitung

jedoch nur ein Druck von maximal fünf

bar

vorhanden war, wurde der höherer Druck über einen Anschluss der

Speiseleitung

zur Verfügung gestellt. Daher musste dieses

Steuerventil

nicht nur an der Hauptleitung, sondern auch an der Speiseleitung

angeschlossen werden. Das erfolgte mit einer Einrichtung, die den höheren

Druck anhand der Absenkung in der Leitung der

automatischen Bremse

regelte.

Es war daher weiterhin möglich, bei der

Lokomotive

ausschliesslich die bewährte

Personenzugsbremse

zu verwenden. Wann die

R-Bremse

angewendet werden durfte, war in den Vorschriften geregelt. Damit war diese Erhöhung der Bremskraft bei An-wendung der ebenfalls vorhandenen G-Bremse nicht mehr aktiv. Was kein Problem war, da Güterzüge nicht so schnell unterwegs waren, dass die R-Bremse benötigt worden wäre.

Zudem wurde bei Anwendung der

Güterzugsbremse

auch der Druck in den

Bremszylindern

der

Laufachsen

reduziert. Dadurch hatte die

Lokomotive

in dieser Ein-stellung eine etwas geringere

Bremskraft. Mit Ausnahme der Schleuderbremse, die nur auf die Triebachsen wirkte, wurden mit den Bremsen die glei-chen Bremszylinder mit Druckluft versehen. Ein spezielles Ventil sorgte dafür, dass immer die höchste Bremskraft wirkte.

Damit kommen wir aber zu den mechanischen

Bremsen

der

Lokomotive,

die ebenfalls der höheren gefahrenen Geschwindigkeit der Maschine

angepasst werden musste und so deutlich bessere

Bremskräfte

ermöglichte. Jede Achse der Lokomotive hatte einen eigenen Bremszylinder erhalten, was eine Neuerung darstellte. Damit waren nicht weniger als sechs Bremszylinder eingebaut worden.

Da die

Bremskräfte

bei den

Triebachsen

höher sein durften, wurden hier etwas grössere

Bremszylinder

verwendet. So besassen die

Zylinder

der

Laufachsen

einen Durchmesser von zehn Zoll, jene der angetriebenen

Achsen

hatten jedoch einen Durchmesser von zwölf Zoll erhalten.

An jedem

Bremszylinder

war ein

Bremsgestänge

mit einem automatischen

Gestängesteller

der Marke Stopex angeschlossen worden. Dieser regelte den maximalen

Kolbenhub der Bremszylinder anhand der Abnützung der eingebauten

Klotzbremse.

Durch die Lösung mit diesem

Bremsgestängesteller

konnten auch der Unterhalt verringert werden. Jedoch war die

gleichbleibende

Bremskraft

bei der Baureihe Ae 4/6 viel wichtiger.

Das

Bremsgestänge

wiederum wirkte mit jeweils zwei

Bremsklötzen

pro

Rad

auf die

Laufflächen

der zugehörigen

Achse.

Wobei diese das Rad von beiden Seiten abbremsten und so wie eine Zange

zusammengezogen wurden. Damit waren bei der

Lokomotive

der Baureihe Ae 4/6 total 24 Bremsklötze vorhanden. Im Vergleich dazu

hatten vergleichbare Maschinen, wie zum Beispiel die Reihe

Ae 4/7 deutlich weniger Bremsklötze

erhalten.

Der von der

Druckluft

ausgestossene

Bremszylinder

veränderte das

Bremsgestänge

so, dass es die

Bremsklötze

der

Klotzbremse

gegen die

Laufflächen

der jeweiligen

Achse

presste. Dadurch wurde die Reibung erhöht und die Achse an der freien

Drehung gehindert. Es setzte auf der

Lokomotive

eine Verzögerung ein. Durch die Reibung wurde die kinetische Energie in

den Bremsklötzen in Wärme umgewandelt. Diese wurde wiederum über die

Bremsklötze aus Grauguss abgeleitet.

In jedem Führerstand war dazu eine Spindelbremse mit Arretierung vorhan-den, die wegen den Drehgestellen je-doch nicht auf die erste Triebachse wirkte.

Vielmehr wurde jeweils die nähere

Triebachse

im Rahmen der

Lokomo-tive

damit abgebremst. Aus dem

Führerstand

eins war das somit die zweite Triebachse und auf der an-deren Seite die

dritte Triebachse. Es wird nun Zeit, dass wir mit den Bremsen rechnen. Damit wir das kön-nen, benötigen wir jedoch zuerst das Gewicht der Lokomotive. Offiziell wurde dieses bei der Baureihe Ae 4/6 mit 105 Tonnen angegeben. Mit den beiden Handbremsen konnten je-weils 16 Tonnen Bremskraft erzeugt werden.

Damit reichten die

Handbremsen

der

Lokomotive

aus um diese auf dem gesamten Netz der Schweizerischen Bundesbahnen SBB

ausreichend zu sichern.

Spannender werden jedoch die

Bremsrechnung

mit den pneumatischen

Bremseinrichtungen.

Beginnen wir hier mit der

Regulierbremse

und bei der

automatischen Bremse

mit der normalen Stellung für die

P-Bremse.

Jetzt konnte ein

Bremsgewicht

von 67 Tonnen erzeugt werden. Das

Bremsverhältnis

betrug damit bei Anwendung dieser

Bremsen

63%. Im Vergleich zu anderen

Lokomotiven

der damaligen Zeit, war das schon ein guter Wert.

Da die

G-Bremse

eine etwas andere Bremswirkung zur Folge hatte, musste hier das

Bremsgewicht

auf 63 Tonnen reduziert werden. Trotzdem verfügte die

Lokomotive

auch jetzt noch über sehr gut wirkende

Bremsen,

denn das Verhältnis sank nur unwesentlich und betrug jetzt 60%, was immer

noch ein hoher Wert gegenüber den älteren Modellen bedeutete. Wir sehen,

dass nur schon jetzt gute Bremsen vorhanden waren.

Mit Anwendung der

R-Bremse

konnte ein

Bremsgewicht

von 89 Tonnen gerechnet werden. Das Gewicht der

Lokomotive

änderte sich natürlich nicht, so dass auch jetzt mit 105 Tonnen gerechnet

werden konnte. Damit ergab sich ein

Bremsverhältnis

von 85%, was im Vergleich zu den damaligen

Triebfahrzeugen

nicht einmal von allen

Triebwagen

erreicht wurde. Die

Bremsen

waren damit für eine Geschwindigkeit von 125 km/h ausgelegt worden.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Die

im

Die

im

Um

die

Um

die

Mit

der eingebauten

Mit

der eingebauten

Die

Die

Angepasst

wurde jedoch das bei der

Angepasst

wurde jedoch das bei der

Sank

die Geschwindigkeit unter 50 km/h wurde die

Sank

die Geschwindigkeit unter 50 km/h wurde die

Direkt

auf das

Direkt

auf das