|

Laufwerk und Antrieb |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Wie wir schon bei der

Betrachtung des Kastens erfahren haben, hatte dieser mit der Übertragung

der

Zugkraft

nichts zu tun. Diese Aufgabe wurde ausschliesslich vom

Laufwerk

übernommen, das sich unter dem Kasten befand. Dabei erfolgte die

Abstützung des Kastens über zwei kräftige Drehpfannen. Diese Drehpfannen

wurden mit einfachen Führungen ergänzt, so dass der Kasten nicht vom

Laufwerk fallen konnte.

Während in einem

Drehgestell

eine feste Drehpfanne vorhanden war, wurde die im anderen Drehgestell

verwendete Drehpfanne lose montiert. Somit konnten sich die beiden

Drehgestelle des

Laufwerks

unter der

Lokomotive ungehindert in der Länge verschieben. Es fand

so keine Einleitung der Kräfte in den Kasten statt, so dass dieser von der

Übertragung der

Zugkraft

ausgenommen war. Nur so konnte ein leichter Kasten verwendet werden.

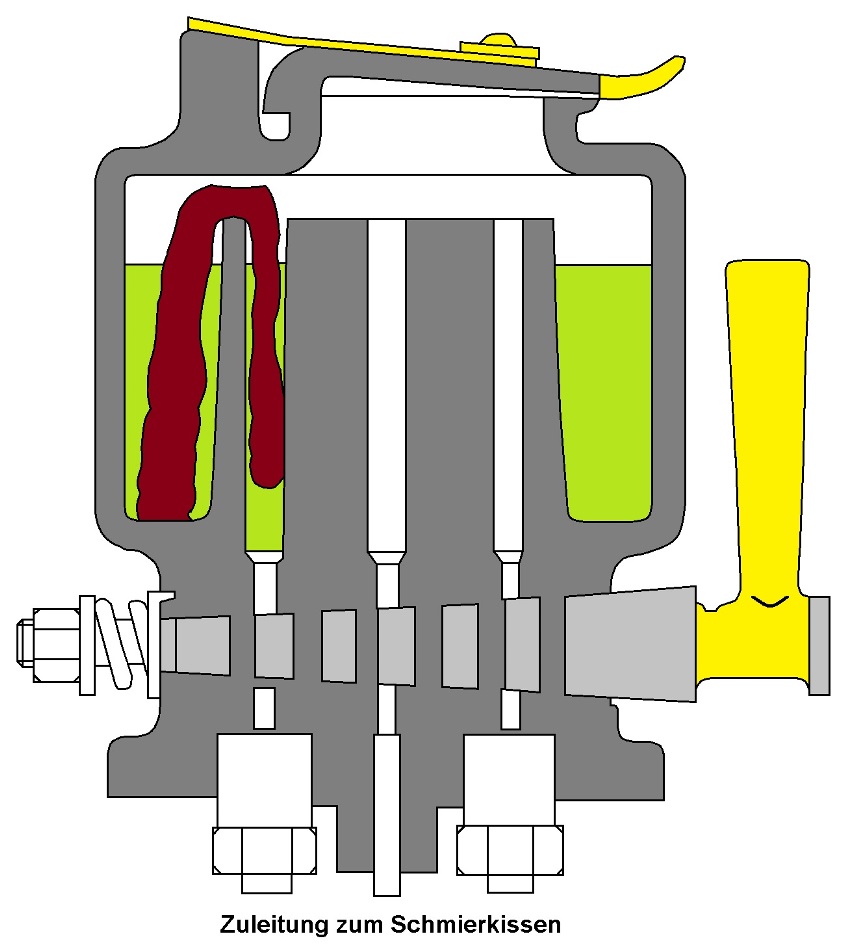

Um die Kräfte in den

Drehpfannen zu reduzieren und um deren Abnützung zu mildern, wurden die

Führungen in dieser Pfanne geschmiert. Da hier jedoch keine schnellen

Bewegungen erfolgten und so nicht auf eine ausreichende

Kühlung

geachtet

werden musste, konnte die

Schmierung mit

Fett erfolgen. Dieses hatte zudem

den Vorteil, dass es nicht so schnell ausgewaschen werden konnte und daher

nur gelegentlich nachgeschmiert werden musste.

Diese war so aufgebaut

worden, dass sich die beiden

Drehgestelle frei bewegen konnten. Ledig-lich

in der Längsrichtung war dieses Spiel begrenzt worden. So wurde die

Zugkraft über diese

Kurz-kupplung

übertragen. In der folgenden Betrachtung beschränken wir uns auf ein Drehgestell. Das ist kein Problem, da es wirklich keine Unterschiede gab. Gut, sie waren Rücken an Rücken gekuppelt.

So waren auf einer Seite der

Lokomotive immer beide Seiten des

Drehgestells zu erkennen. Eine Lösung, die immer wieder angewendet

werden soll-te und daher bei dieser Maschine keine Besonder-heit darstellte.

Die Konstrukteure machten sich das Leben nicht unnötig schwer.

Der

Drehgestellrahmen

wurde aus Stahlblechen ge-formt. Auch hier kamen hauptsächlich

Nietverbind-ungen zur Anwendung. Es wurde wegen dem

Antrieb ein Rahmen

verwendet, der innen liegende

Lager erlaubte. Diese Lösung war wegen dem

Stangenantrieb erforderlich und sie wurde von den Dampflokomotiven

übernommen. Es gab hier daher keine wesentlichen Neuerungen, die umgesetzt

wurden, was jedoch eine Folge der kurzen Lieferfrist war.

Jedes

Drehgestell besass am

äusseren Ende einen

Stossbalken. Dieser wurde mit einem quer zur Richtung

montierten kräftigen Blech verwirklicht. Damit die Kräfte jedoch gut in

das restliche Drehgestell abgeleitet werden konnten, wurde der Stossbalken

in der Mitte zusätzlich verstärkt und seitlich mit zusätzlichen Stützen

gegenüber dem Rahmen abgestützt. Gerade die Abstützung war ein wichtiger

Punkt, der aber ebenfalls keine Neuerung war.

So entsprachen diese

Zugvorrichtungen den damals üblichen

Ausführungen. Hier konnte man jedoch wegen den Normen keine grossen

Neuerungen eingeführt werden. Die Schraubenkupplung bestand aus den üblichen Bauteilen, wie Spindel und Bügel. Dank der Spindel konnte sie der Länge angepasst werden und war so im gekuppelten Zustand immer gestreckt. Wurde die Kupplung jedoch nicht benötigt, legte man den Bügel in den Zughaken.

War dies nicht möglich, weil die

Kupplung eines anderen

Fahrzeuges diesen Platz benötigte, konnte die nicht benötigte

Schraubenkupplung in

einem unterhalb des

Stossbalkens vorhandenen Haken gelegt werden. Da es damals wegen diesem Aufbau der Zugvorrichtung immer wieder zu Rissen bei der Kupplung kam, wurden diese mit einer Hilfskupplung ergänzt. Diese zusätzliche Kupplung war ebenfalls am Zughaken montiert worden und sie bestand aus einem einfachen Bügel.

Dieser konnte bei Bedarf in den

Zughaken des anderen

Fahrzeuges gelegt werden. So war es möglich den Zug noch in einen

Bahnhof

zu ziehen und dort die Fahrzeuge neu einzureihen.

Weder die

Kupplung noch der

Zughaken waren in der Lage

Stosskräfte zu übertragen. Daher mussten diese

Zugvorrichtungen mit den

Stossvorrichtungen ergänzt werden. Diese

bestanden aus den seitlich montierten

Puffern. Dabei wurden diese mit

Hilfe von Schrauben am

Stossbalken befestigt. Mit der unteren Befestigung

wurde auch der bei jedem Puffer vorhandene Kupplergriff angeschraubt. So

waren die Elemente leicht auszuwechseln.

Letztere waren jedoch nicht gleich,

denn auf der linken Seite kam ein flaches Modell zu Montage. Rechts wurde

hingegen ein gewölbtes Modell verwendet. Doch auch hier orientierte man

sich bei den neuen

Lokomotiven

an den geltenden Normen. Mit den Puffern haben wir die Möglichkeit, die Lokomotive zu messen. Sämtliche Maschinen dieser Baureihe hatten eine Länge von 16 500 mm erhalten.

Bei einem Gesamtgewicht von

maximal 110 Tonnen kam die

Lokomotive

auf ein Metergewicht von rund 6.7

Tonnen. Damit war die Maschine für die Kategorie drei zugelassen, welche

Werte bis zu 7.2 t/m erlaubte. Damals waren daher noch nicht alle Strecken

zugelassen.

Es wird Zeit, dass wir die

Lokomotive

auf die

Räder stellen. Dabei besass jedes

Drehgestell zwei

Triebachsen und eine zusätzliche

Laufachse. Letztere war im Gegensatz zu

den Triebachsen nicht direkt im

Drehgestellrahmen gelagert worden.

Um beim Rahmen zu bleiben, beginnen wir die Betrachtung des

Laufwerkes mit

den beiden Triebachsen. Diese wurden in einem Abstand von 3 300 mm im

Rahmen montiert.

Wie es damals üblich war,

lagerten die Achswellen in zwei

Gleitlagern im Rahmen. Beim Aufbau dieser

Lager gab es innerhalb der Serie jedoch Unterschiede.

Bis zur Betriebsnummer 12 328 wurden die von den Dampflokomotiven

her bekannten

Lagerschalen aus

Weissmetall verwendet. Die restlichen

Lokomotiven erhielten jedoch moderne Lagerschalen aus Bronze. Diese Lager

liessen im Betrieb etwas höhere Temperaturen zu.

Das Schmiermittel wurde dabei im Ma-schinenraum in Vorratsbehältern mitgeführt und lief bei geöffneten Hähnen über die Dochte zum Lager.

Damit war gesichert, dass eine ausreichende

Schmierung der

Achslager vorhanden war. Die bei den Dampflokomotiven zuletzt ver-wendeten

Schmierpumpen waren jedoch nicht mehr vorhanden. Um eine Anpassung der Achsen bei der Fe-derung zu ermöglichen und um Bewegungen auszugleichen, wurden diese Achslager mit seitlichen Führungen versehen. Diese Führ-ungen liessen zu, dass sich die Achse in der Höhe verschieben konnte.

Die

Schmierung in

diesem Bereich, der über offene Gleitbahnen verfügte, erfolgte mit

Fett.

Dieses

Schmiermittel war bei langsa-men Bewegungen sehr gut und wurde nicht

so schnell ausgewaschen. Die Abfederung der Triebachsen erfolgte über tiefliegende Blattfedern. Der Vorteil dieser Federung bestand bei der langen Schwingungsdauer, die keine Dämpfer benö-tigte. Diese Blattfedern mussten jedoch so einge-baut werden, weil im Rahmen des Drehge-stells schlicht kein anderer Platz zur Ver-fügung stand.

Diese Lösung verwendete man jedoch schon bei den Dampflokomotiven und war

daher auch keine Neuerung.

Um die

Achslasten der

Triebachsen

besser einstellen zu können, waren zusätzlich ge-federte

Rollenstützen vorhanden. Durch Änderung der Länge wurde der

Achsdruck

innerhalb des

Drehgestells eingestellt, so dass ausgeglichene Achslasten

erreicht werden konnten. Eingebaut wurden diese Rollenstützen am Rand des

Drehgestells gegen die

Kurzkupplung gerichtet. Somit konnte auf den Einbau

eines

Drehzapfens verzichtet werden.

Die

Bandage wiederum enthielt die

Lauffläche

und den

Spurkranz. Damit war sie

als Verschleissteil einer Abnutzung unterworfen. Damit diese kon-trolliert

werden konnte, war eine Rille vorhanden. Bei den Triebrädern gab es zwischen dem Prototyp und der Serie einen deutlich erkennbaren Unter-schied. So hatten die Räder beim Prototypen einen Durchmesser von 1 350 mm erhalten. Bei der Serie wurde dieser auf 1 530 mm erhöht.

Es

konnten so die

Radreifen der vorhandenen Dampflokomotiven verwendet

werden. Damit konn-ten Ersatzteile verringert werden. Später nutzte man

ähnliche Lösungen um vorhandene

Lager auf-zulösen. Damit kommen wir zu den Laufachsen. Diese wur-den jeweils an den Enden der fertigen Lokomotive angeordnet. Man benötigte diese Achse um einen besseren Einlauf in die Kurven zu bekommen.

Die Baureihe

Fc 2x 3/3 der BLS zeigte deutlich, die

wichtig diese

Laufachsen waren. Daher wurden die-se nachträglich bei der

Baureihe Fc 2x 3/4 eingebaut. Die Folge davon kennen wir, denn der

identische Kasten war nicht mehr zu erkennen.

Die

Laufachse war über einen

Ausgleichshebel und einen Schwanenhals mit dem

Drehgestell flexibel

verbunden worden. Diese Bauform wurde von Bissel entwickelt und kam schon

bei Dampflokomotiven zur Anwendung. Die Auslenkung der Deichsel betrug 70

mm und war durch das eingebaute Gleitlager gehemmt. Dank dieser Massnahme

konnte man auf schwere

Blattfedern zur Zentrierung der Laufachse

verzichten.

Die

Achse selber lief in den

üblichen

Gleitlagern. Auch hier kamen die bewährten

Lager aus

Weissmetall

zur Anwendung. Innerhalb der Serie sollte sich das im Gegensatz zu den

Triebachsen

nicht mehr ändern. Selbst das

Schmiermittel musste hinter dem

Rad unmittelbar beim Gleitlager mit Sumpfschmierung eingefüllt werden.

Jedoch entsprach hier die

Lokomotive den letzten

Dampfmaschinen und

brachte daher keine Neuerung.

Die

Laufachse wurde mit einer

kombinierten

Federung abgefedert. Dabei kamen hoch liegende

Blattfedern

zum Einbau. Diese hatten den direkten Kontakt zum

Achslager. Diese

Blattfedern wurden mit auf den Federstützen montierten

Schraubenfedern

ergänzt. So konnten die Eigenschaften beider Federsysteme optimal

ausgenützt werden, Bei einer Laufachse, mit geringerem

Achsdruck war dies

ein bedeutender Vorteil.

Bleiben somit nur noch die

Räder der

Laufachse. Diese Räder bestanden ebenfalls aus einem

Speichenrad, das mit

Bandagen versehen wurde. Das fertig aufgebaute Rad

hatte einen Durchmesser von 950 mm erhalten. Diese Lösung war üblich und

man konnte auch hier

Achsen von vorhandenen

Lokomotiven verwenden, was

eine deutliche Einsparung bei den Ersatzteilen bedeutete. Besonders Achsen

nahmen im

Lager viel Platz weg.

Diese Schienenräumer wurden von den Dampflokomotiven übernommen

und waren von der gleichen

Bauart. Gerade hier waren im Betrieb viele

Be-schädigungen vorhanden, so dass ein einfaches einheitliches Modell für

die Vorhaltung der Teile ideal war. Damit steht die Lokomotive nun auf ihren Beinen. Es wird Zeit, wenn wieder zum Messband gegriffen wird. Jedoch ist bei der maximalen Höhe des Fahrzeuges immer der Stromabnehmer einzubeziehen.

Dieser ist natürlich bei der Bestimmung der

Höhe einer

Lokomotive gesenkt. Dabei konnten maximal 4 550 mm gemessen

werden. Die Oberkante des Daches lag hingegen auf einer Höhe von 3 800 mm.

Damit entsprach die Maschine den üblichen Abmessungen. Wir können nun zum Antrieb der Lokomotive wechseln. Dieser wurde in jedem Drehgestell von zwei Fahrmotoren in Bewegung gesetzt. Diese Motoren arbeiteten gemeinsam auf eine Vorgelegewelle.

Damit die Drehzahl ausgeglichen werden konnte, wurde in

diesem

Getriebe eine

Übersetzung vorgesehen. Diese

betrug bei den

Lokomotiven bis zu Nummer 12 312 genau

1 :

3.5. Danach wurde die Übersetzung

auf einen Wert von 1:3.2 geändert.

Die

Lager des

Zahnrades waren

als

Gleitlager ausgeführt worden und sie mussten mit

Öl geschmiert werden.

Dazu kam jedoch auch noch die

Schmierung der Zähne. Diese wurden mit einem

Bad geschmiert. Dabei lief das Grossrad durch das

Schmiermittel und nahm

das Mittel auf. Dadurch wurde das Schmiermittel auch auf die beiden Ritzel

übertragen. Nicht mehr benötigtes Öl tropfte anschliessend ohne weitere

Aufgaben nach unten in die Wanne.

Die

Fahrmotoren übertrugen

das

Drehmoment über mit Hilfe der Zahnradübersetzung auf eine gemeinsame

Vorgelegewelle. Diese Welle wurde mittig zwischen den beiden

Triebachsen

eingebaut und besass als seitlichen Abschluss zwei massive Scheiben an der

sich jeweils ein

Kurbelzapfen

befand. Ab diesem Kurbelzapfen wurde das

Drehmoment schliesslich auf die

Triebstangen

und so auf die beiden

Triebachsen übertragen.

So konnte jede Triebachse un-abhängig von der anderen Ach-se der Federung folgen. Dabei war die vordere Triebachse direkt am Kurbelzapfen und dem Gleitlager angeschlossen.

Die hintere

Triebachse wurde jedoch über

das

Gelenk mit dem

Gleitlager verbunden. Auch bei den Triebstangen gab es zwischen dem Prototyp und der Serie einen erkennbaren Unterschied, den man nicht ver-nachlässigen sollte. Die Triebstangen beim Prototyp waren wegen dem geringeren Triebraddurchmesser leicht ge-pfeilt worden.

Bei den

restlichen

Lokomotiven fiel diese Pfeilung jedoch we-gen den grösseren

Triebräder viel flacher aus, so dass die

Triebstangen optisch waagerecht

verliefen.

Die

Gleitlager der

Triebstangen waren mit

Lagerschalen aus

Weissmetall versehen worden. Diese

wurden über eine Nadelschmierung mit dem

Schmiermittel versorgt. Daher war

der Vorrat des

Öls direkt beim entsprechenden

Lager angeordnet worden. Bei

einem längeren Halt mussten diese regelmässig nachgefüllt und kontrolliert

werden. Das war von den Dampflokomotiven her bekannt und stellte für das

Personal keine Neuerung dar.

Innerhalb eines

Drehgestells

waren die beiden Seiten in einem Winkel von 90 Grad versetzt worden.

Dadurch sollte der Lauf der

Lokomotive etwas ruhiger werden. Trotzdem

waren die Gewichte der

Antriebe bei der Fahrt deutlich zu spüren. Im

Gegensatz zu den Dampflokomotiven gab es zwischen den beiden Drehgestellen

keinen festen Versatz. Dadurch geriet die Lokomotive jedoch leicht ins

Taumeln, was bei den elektrischen Maschinen jedoch immer der Fall war.

Im

Rad wurde das

Drehmoment

schliesslich mit Hilfe der

Haftreibung zwischen

Lauffläche und

Schienen in

Zugkraft umgewandelt. Diese Zugkraft wurde anschliessend über die

Lager

auf den Rahmen und die

Zugvorrichtungen übertragen. Dabei verlief die

Kraft des vorlaufenden

Drehgestells über die

Kurzkupplung auf das hintere

Modell. Eine Lösung, die den Kasten vollständig von der Übertragung

entkoppelte und so dessen leichter Aufbau erlaubte.

Zur Verbesserung der

Haftreibung waren die

Lokomotiven mit

Sandern ausgerüstet worden. Diese

Sander wirkten in jedem

Drehgestell immer vor die erste

Triebachse. Die

Maschine hatte deshalb auf jeder Seite vier Sanderrohre mit Behälter

erhalten. Um den Vorratsbehälter leichter befüllen zu können, wurde bei

den jüngeren Lokomotiven die Einfüllöffnung im Kasten eingebaut. Die

äusseren Behälter zu den Sandern wurden dabei im

Führerstand befüllt.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Das

Das  Mittig im

Mittig im  Bei den

Bei den

Geschmiert wurden diese

Geschmiert wurden diese

Um die

Um die

Da die

Da die