|

Einleitung |

||||

|

|

Navigation durch das Thema | |||

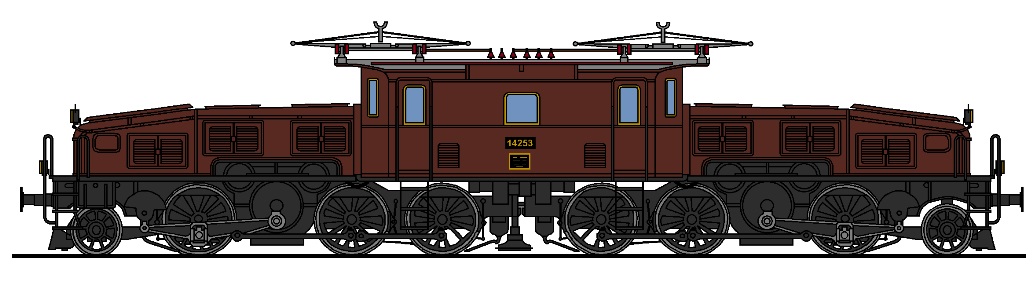

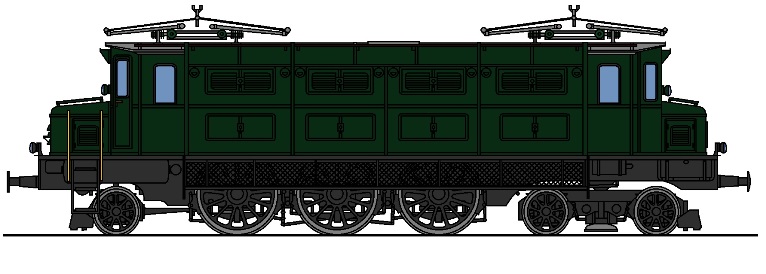

| Baujahr: | 1935 - 1938 | Leistung: | 394 kW / 536 PS | |

| Gewicht: | 38 / 41 t | V. max.: | 125 km/h | |

| Normallast: | 30 t bis 13 ‰ | Länge: | 22 400 / 25 000 mm | |

|

Als mit der gewonnen Volksabstimmung die Verstaatlichung der fünf

grossen

Privatbahnen

beschlossene Sache war, wusste niemand, was dieser Entscheid für das Land

für Folgen haben sollte. Die nur den Aktionären verpflichteten

Organisationen waren verschwunden und es entstand ein grosses direkt dem

Staat unterstelltes Unternehmen. Um 1900 sollte daher ein neuer Wind durch

die Welt der Eisenbahnen wehen.

So wurden neue

Dampfmaschinen,

wie die Baureihen A 3/5 und

C 5/6 ins Leben gerufen. Beide

sollten zu den neusten Stars der Schweiz werden und daran zweifelte

niemand. Der Weltkrieg sorgte dafür, dass bei den Schweizerischen

Bundesbahnen SBB die neuen Technologien in den Vordergrund rückten und da

war an erster Position der

Wechselstrom.

Die

Gotthardbahn sollte, analog zur Lötschbergstrecke damit betrieben

werden.

Die Umstellung auf den elektrischen Betrieb erfolgte in den 20er

Jahren des vergangenen Jahrhunderts in grossen Schritten. Nachdem im Jahre

1920 die Anlagen am Gotthard in Betrieb genommen wurden, dauerte es nicht

lange, bis auch weitere Strecken dazu kommen sollten. Die Panik vor der

Kohlennot, wirkte beflügelnd und die

Fahrleitungen

wurden in der Schweiz wirklich nahezu monatlich eingeschaltet und so der

Verkehr umgestellt.

Wenn

wir 1930, also nur zehn Jahre später das Netz ansehen, erkennen wir, dass

die wichtigsten Strecken unter

Fahrdraht waren. Die

Magistralen West-Ost

hatte im Gegensatz zu jener Nord-Süd noch Lücken, aber die Umstellung war

beschlossen und neu kamen die ersten

Nebenstrecken dazu. Nur das war

längst nicht mehr so einfach, wie bei den

Hauptstrecken, denn der

Oberbau

war neben den Magistralen nicht auf so hohem Niveau.

Die erste Generation für den Gotthard wurde von der zwei-ten Reihe für das Flachland abgelöst.

Jedoch blieb es mei-stens bei der Lösung

von

Lokomotive und Wagen. Ein Konzept, das von den alten Dampflokomotiven

übernommen wurde. Nur es gab auch andere Lösungen und für diese waren die

Schweizerischen Bundesbahnen SBB ebenfalls offen.

So

kamen erste

Triebwagen

in den Bestand. Die Modelle der Baureihen

Ce 4/6

und Fe 4/4 zeigten gute Ergebnisse. Jedoch waren sie zu schwach und ihr

Fahrverhalten war auch nicht optimal. Die Fahrgäste wurden

durchgeschüttelt. Schlimmer war die Belastung für das

Gleis, denn die

Schienen hatten daran auch keine Freude. Alles in allem ein

unbefriedigender Zustand beim

Rollmaterial und die dritte Generation stand

auch schon an.

Sie

müssen wissen, dass nach 1930 durchaus Bestrebungen im Gang waren, die

Zukunft neu zu schreiben. Erwähnt werden muss dabei die

Lokomotive

Ae 8/14

mit der Nummer 11 851, die durchaus die Schwächen der

UIC-Standardkupplung

aufzeigen konnte. Sinnvoll waren solche Monster nur am grossen Berg, im

Flachland sollte man flink und agil operieren können. Daher musste man

hier durchaus andere Gedanken anstellen.

Bis

1930 waren die wichtigsten Strecken des Landes unter Fahrdraht. Zwar gab

es auf den

Hauptstrecken immer noch Lücken, aber die sollten in den

nächsten Jahren geschlossen werden. Das galt zum Beispiel auch für den

Simplontunnel, der bisher mit

Drehstrom betrieben wurde und der seit dem

02. März 1930 mit dem neuen System befahren werden konnte. Neu sollten

auch erste

Nebenstrecken von der

Fahrleitung profitieren.

Um mitzuhalten wurden einfach die vorhandenen

Bau-reihen erweitert. So entstand die umfangreichen Serien Ae 3/6 I und

Ae

4/7.

Lokomotiven die zum Sinnbild der

Staatsbahn werden sollten.

In

erster Linie waren das jedoch schwere

Lokomotiven, die in grosser Anzahl

beschafft wurden. Für die

Nebenstrecken waren sie oft zu schwer. So war es

eigentlich mit der

Fahrleitung nicht getan, der Oberbau musste auch

angepasst werden. Nur das überforderte selbst die

Staatsbahn, denn auch

sie hatte nicht unbeschränkte Ressourcen zur Verfügung. Daher wurden die

alten

Triebwagen

wieder wichtiger.

Während die Reihe

Ce 4/6 sich nicht optimal in Szene setzen konnte,

startete der

Triebwagen

Fe 4/4 voll durch. Auf

Nebenlinien sollte er zu

grosser Bekanntheit gelangen. Als Beispiel soll hier durchaus das Seetal

gehören, denn dort installierte sich dieser Triebwagen so gut, dass er

lange Zeit verkehren konnte. Der Vorteil im

Seetal war dabei, dass man

durch die Dörfer nicht so schnell fahren konnte. Auf anderen Linien sollte

es durchaus zügiger zugehen.

Alle

diese Fahrzeuge hatten einen Nachteil, denn sie waren nicht so schnell.

Mit den

Schnellzügen fuhr man damals 100 km/h und das war nicht schneller,

als 1902 mit den

A 3/5. Die Verkürzung der

Fahrzeiten erfolgte nur durch

die Tatsache, dass jetzt auch leichte Steigungen mit diesem Tempo gefahren

wurden. Dabei galten als leichte Steigung rund 10‰ als Standard.

Insbesondere die Baureihe

Ae

4/7 zeigte sich hier von der guten Seite.

Das war deutlich mehr, als bei den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB, wo man durchaus auch gerade Strecken

hatte. Zudem hatte man elektrische Fahr-zeuge, so dass diese Werte nicht

nur auf dem Papier galten. Es muss erwähnt werden, dass bei Dampflokomotiven die Höchstgeschwindigkeiten im Regelbetrieb oft nur auf flachen Abschnitten ausgefahren werden konnten. Kamen Steigungen fiel der Wert deutlich ab.

Die elektrischen

Lokomotiven der Schweiz operierten im

Flachland durchaus über längere Zeit

im Bereich der maximal erlaubten Tempi. Hier machte sich der geän-derte

Charakter der neuen Technik bemerkbar.

Gerade die neusten

Triebwagen

in der Schweiz misch-ten vorne mit. Nur diese

gab es bei den Schweizer-ischen Bundesbahnen SBB nicht und auch sonst waren

sie auf

Hauptstrecken eher selten. Auf Schmalspurbahnen zeigten sie gute

Ergebnisse und das führte dazu, dass die Lötschbergbahn für die

Erweiterung ihres Bestandes diese Lösung suchte. Die

Staatsbahn war dazu

auch bereit, nur dauerte es bei staatlich organisierten Unternehmen immer

etwas länger.

Die

Lötschbergbahn ging mit neuen leichten

Triebwagen

der Reihe

Bei der dritten

Generation woll-te man sich an diese Lösungen wagen. Die Zeit der

Notelektri-fikation war vorbei, jetzt soll-ten die optimalen Fahrzeuge

folgen. Da konnte man es in Bern durchaus etwas gemütl-icher angehen. Die Schweizerischen Bundes-bahnen SBB sahen sich davon angetan und suchten nach Lösungen und dies vor allem für den passenden Einsatz. Auf den Nebenstrecken entwickelte sich der Betrieb erfreulich.

Die Anzahl der

Reisenden stieg stetig an. Die Züge mussten länger und schwerer werden.

Dank den elektrischen Maschi-nen konnte aber wiederhin schnell gefahren

werden, was den

Fahrplan stabilisierte und so die Bahn zuverlässig war.

Einige Strecken litten jedoch unter mangelnder Nachfrage und sollten

ebenfalls bei der Kundschaft beliebter werden. Besonders zeigte sich das

auf

Nebenstrecken und im

Regionalverkehr, wo oftmals nur altes

Rollmaterial

verwendet wurde. Auch wenn die Baureihe Ae 3/6 I neu 110 km/h erreichte,

mit den

Regionalzug war man davon noch weit entfernt. Das machte das

Angebot unattraktiv und daher war dort das Problem zu lösen.

Im

Regionalverkehr hatten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB aber die

schweren

Lokomotiven im Einsatz. Diese arbeiteten oft nur im Bereich von

Teillasten. Auch ältere Lokomotiven waren mit zwei bis drei

Reisezugwagen nicht

ausgelastet. Hinzu kam, dass nur wenige Baureihen auch die höchsten

Geschwindigkeiten erreichten, und so der

Regionalzug mit dem älteren

Modell friedlich mit maximal 75 km/h durch das Land tuckerte.

Dabei war die kleine

Lokomotive gut ausgelastet. Die

Folge davon war klar, dass es etwas Zeit dauerte, bis dieses Tempo

erreicht war. Jedoch konnte es danach lange Zeit gehalten werden. Für den Regionalzug kam dann eine ältere Maschine, oder aber ein Triebwagen Ce 4/6 zum Einsatz. Im besten Fall erreichten diese Fahrzeuge 85 km/h. Die Lokomotive war zudem längst nicht ausgelastet.

Der Begriff vom «Bummler»

entstand in jener Zeit und er sollte seine Berechtigung haben, denn diesen

Unterschied merkten auch die Fahrgäste. Die Reise nach Bern oder Thun

dauerte daher mit dem

Nahverkehr fast doppelt so lange.

Dieser

Nahverkehr sollte schneller abgewickelt werden, zudem war es auch

an der Zeit die Geschwindigkeit im Land grundsätzlich zu erhöhen. Im

Fernverkehr sollten daher ebenfalls neue Massstäbe geschaffen werden.

Dabei sollten durchaus Werte erreicht werden, die sich im internationalen

Vergleich zeigen konnten. Das Land der Eisenbahn sollte die passenden

Lösungen bekommen und da sah man die

Triebwagen

als ideale Lösung an.

Die

neuen Züge der Schweizerischen Bundesbahnen SBB sollten meist als

Alleinfahrer sowohl im Schnell-, als auch im

Regionalverkehr eingesetzt

werden. Durch den Verzicht auf

Anhängelasten

wollte man spurtstarke

Triebfahrzeuge. Besonders der Verkehr auf den neu mit

Fahrleitung versehenen

Nebenstrecken wollte man damit beleben. Zusätzlich wollte man aber auch

Ausflüge mit den neuen Fahrzeugen anbieten können.

Ausflüge mit der Bahn wurden in diesen Jahren immer beliebter. Die Leute

reisten einfach zum Vergnügen und nicht mehr aus der Notwendigkeit heraus.

In

Gruppen wurden Fahrten nach entfernten Teilen des Landes angetreten.

Die

Staatsbahn musste die

Sonderzüge oft mit

Lokomotive und einem, oder

zwei Wagen führen, was natürlich unwirtschaftlich war. Die häufigen

Richtungswechsel waren auch nicht leicht zu organisieren.

Zwar entsprachen diese leichten mit

Dieselmotor

be-stückten Modelle noch nicht der später bekannten Bau-reihe VT 95, jedoch

gerieten sie in den Fokus der Leute in Bern. Dort war man von den

Fahrzeugen angetan, auch wenn sie nicht zur Schweiz passten. Diese Triebwagen waren so ausgelegt worden, dass sie alleine, oder mit passenden Wagen verkehren konnten. Auf den Nebenstrecken des Landes reichten diese mo-dernen Lösungen durchaus.

Auch die

Flinke leichte innovative Regionaltriebwagen sollten entstehen, auch wenn

man damals in der Schweiz den Begriff «FLIRT» noch nicht kannte. Die

zweiachsigen Modelle in Deutschland waren betrieblich nicht ausgereift und

sie wurden mit einem

Dieselmotor betrieben, was in der Schweiz auch noch

nicht erfolgte. Gerade auf einigen

Nebenstrecken, wo sich eine

Fahrleitung

nicht lohnen sollte, wären solche Modelle auch in der Schweiz möglich.

Da

man aber den grössten Teil des Landes unter

Fahrleitung hatte, sollten

diese neuen Schienenomnibusse elektrisch betrieben werden. Zudem sollten

sie etwas mehr Platz anbieten können und das Mitführen von zusätzlichen

Wagen war nicht vorgesehen. Dank diesem Konzept sollte jeder Wendebahnhof

seinen Schrecken verlieren. In wenigen Minuten konnte so wieder

losgefahren werden und das Fahrzeug war optimal einsetzbar.

Die

Lösung waren deshalb

Triebwagen, die als Alleinfahrer verwendet werden

konnten. So konnten die

Sonderzüge mit speziellen Fahrwegen lukrative

Fahrzeiten anbieten. Nur sollten es in der Schweiz nicht Schienenomnibusse

sein, sondern man sprach von neuartigen

Tramzügen. Diese sollten auch den

Aufwand beim Personal verringern, denn bei den Tramzügen sollte nur noch

der Lokführer anwesend sein und die

Fahrscheine von ihm kontrolliert

werden.

Bevor

wir uns diesen besonderen Fahrzeugen zuwenden, muss gesagt werden, dass

die Idee mit den

Tramzügen ein so grosser Erfolg wurde, dass die Züge

überrannt wurden. In der Folge kamen wieder die Lösungen mit

Lokomotive

und Wagen, jedoch auch der zweite Weltkrieg mit seinen Folgen für das

Land, das sich mit allen Mitteln verteidigen wollte. Da waren flinke

leichte innovative Regionaltriebwagen nicht gefragt.

|

||||

|

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2021 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Die

neue

Die

neue

Mit

dieser schnellen Umstellung vermoch-ten die

Mit

dieser schnellen Umstellung vermoch-ten die

Jedoch hatte die Umstellung nicht nur Vorteile. Die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB mussten auch die

Jedoch hatte die Umstellung nicht nur Vorteile. Die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB mussten auch die

Blickte man ins Ausland, erkannte man, dass dort mit neuen

Dampflokomotiven ein schneller Verkehr aufge-zogen werden konnte. In

Deutschland fuhr man seit einigen Jahren mit der Baureihe 01

Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h.

Blickte man ins Ausland, erkannte man, dass dort mit neuen

Dampflokomotiven ein schneller Verkehr aufge-zogen werden konnte. In

Deutschland fuhr man seit einigen Jahren mit der Baureihe 01

Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h. Die

Die

Wie

sich das darstellte, soll ein Beispiel zeigen. Dabei sehen wir uns die

Strecke zwischen Bern und Thun an, die schon damals zur Rennbahn mutierte.

Der

Wie

sich das darstellte, soll ein Beispiel zeigen. Dabei sehen wir uns die

Strecke zwischen Bern und Thun an, die schon damals zur Rennbahn mutierte.

Der

Wieder lohnt es sich, wenn wir kurz über die Grenzen und damit ins Ausland

blicken. In Deutschland begannen die ersten Schienenomnibusse der Baureihe

VT 135 Fahrt aufzunehmen.

Wieder lohnt es sich, wenn wir kurz über die Grenzen und damit ins Ausland

blicken. In Deutschland begannen die ersten Schienenomnibusse der Baureihe

VT 135 Fahrt aufzunehmen.