|

Umbauten und Änderungen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Kaum ein Fahrzeug kommt im Lauf seines Betriebseinsatzes ohne

Anpassungen und Änderungen aus. Das war auch hier nicht anders, denn so

wirklich ohne Fehler waren sie nicht. Schon schnell wurde die

Regulierbremse

nachgerüstet. Dabei wurden die vom Personal angebrachten Reklamationen so

schnell berücksichtigt, dass bei den letzten Modellen diese

Bremse

noch bei der Herstellung eingebaut wurde. Auf jeden Fall waren so wieder

alle Bremsen vorhanden.

Nach Möglichkeit sollte dieser Vorgang noch vom Lok-führer

ausgelöst werden können. Ob man bereits da-mals auf den

Zugführer

im

Regionalverkehr

verzichten wollte entzieht sich meiner Kenntnis.

Kaum nach der Ablieferung wurden die beiden

Trieb-wagen

mit einer automatischen Türschliessung verse-hen. Diese wirkte direkt auf

den gekuppelten und ebenfalls angepassten

Pendelzug

und wurde vom

Führerstand

aus bedient. Dabei mussten auch die Wagen entsprechend umgebaut werden.

Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB setzten also schon sehr früh auf die

Türschliessung durch den Lokführer. Besonders bei den Pendelzügen erfolgte

das schon ab 1928.

Die Funktion war sehr einfach aufgebaut. Die Türe wurde gegen die

Kraft einer

Feder

geöffnet und im geöffneten Zustand durch einen Elektromagneten in dieser

Position festgehalten. Das Öffnen der Türe bedingte einen gewissen

Kraftaufwand, die Türe blieb jedoch danach geöffnet und die Leute konnten

ungehindert aus- und einsteigen. Nicht benutzte

Einstiegstüren

blieben im Schloss und waren daher von der Schliessvorrichtung nicht

betroffen.

Vor Abfahrt betätigte der Lokführer im

Nichts

verhinderte

die ein schliessen, so lange sich Leute im Bereich der Türe aufhielten.

Die Leute gewöhnten sich jedoch an die schmerzhaften Türen und vermieden

es des-halb, sich mit der Türschliessung anzulegen. Schmerz kann lehrreich

sein.

Eine Verriegelung während der Fahrt gab es nicht. Die geschlossene

Türe konnte unverzüglich wieder geöffnet werden. Auch vor den Halt,

mussten sie nicht freigegeben werden. Es war also nur ein Schliessvorgang,

der zudem die Leute mit Hilfe von blauen Flecken dazu animierte,

rechtzeitig am

Bahnhof

zu sein und vor Abfahrt den Wagen zu besteigen. Wer es nicht kapierte,

erlitt jedes Mal einen Schrecken, wenn es knallte.

Auch wenn wir es nicht glauben können, die Einrichtung

funktionierte gut und die Leute gewöhnten sich daran. Daher war es nicht

überraschend, als nur ein Jahr später beschlossen wurde, dass die

Triebwagen

mit den Nummern 18 501 bis 18 508 umgebaut werden sollten. Wobei bei

diesen Fahrzeugen durchaus ein grösserer Umbau ins Haus stehen sollte,

denn die betroffenen Fahrzeuge mussten an ihren Einsatz angepasst werden.

Diese stellte daher die

Spannung

in der

Fahrleitung

auf den normalen Wert um und das hatte zur Folge, dass die dort

eingesetzten

Triebfahrzeuge

nicht verkehren konnten. Es sollte so eine sehr lange Liebesgeschichte

zwischen diesen

Trieb-wagen

und dem

Seetal

kommen. Die dazu ausgewählten Fahrzeuge erhielten wegen den starken Steigungen im Seetal eine von der MFO stammende elektrische Bremse und neue Getriebe. Die neuen Getriebe hatten eine Übersetzung von 1 : 5.143 erhalten.

In der Folge musste die

Höchstgeschwindigkeit

auf 75 km/h reduziert werden. Je-doch erhielt man dafür etwas mehr

Zugkraft

und diese war im

Seetal

besonders wichtig, denn der Zug kletterte zeitweise sehr stark. Jedoch konnten die Triebwagen auch mit 75 km/h für das Seetal mit den engen Kurven noch schnell genug fahren. Es entstanden so spezielle für diese Strecke geschaffene Triebwagen, die sogar noch ein Fenster in der linken Ecke erhielten. So

sonnten die Sichtverhältnisse auf dieser gefährlichen Strecke verbessert

wer-den. Trotzdem sollten die Fe 4/4 im

Seetal

für sehr viele Unfälle sorgen. Wir wer-den daher nicht das letzte man von

diesen Fahrzeugen hören. Der Umbau dieser acht Triebwagen zog sich bis ins Jahr 1931 hin. Danach war erstmal etwas Ruhe, denn es gab keine grösseren Probleme mit den Triebwagen. Es gab kaum Kinderkrankheiten und die Technik bewährte sich im Betrieb.

Jedoch gab es spezielle Einsatzgebiete, die neu mit

Fahrleitung

versehen waren und für die man ein passendes

Triebfahrzeug

benötigte. Diesmal war es in der Westschweiz soweit und dort war es auch

steil.

1939 erfolgte dann der nächste Umbau und wieder waren nur wenige

Fahrzeuge davon betroffen. Die

Triebwagen

mit den Nummern 18 509 bis 18 511 erhielten neue

Getriebe

und eine

elektrische

Bremse. Während die Getriebe

jenen der Seetaler entsprachen, kam hier eine elektrische Bremse mit der

deutlich verbesserten Erregermotorschaltung von MFO zur Anwendung. Der

Triebwagen mit der Nummer 18 561 war nicht mehr so alleine.

Jedoch wurden bei diesen

Triebwagen

die schwachen

Schienenräumer

durch kräftige-re

Bahnräumer

ersetzt. Der Grund lag bei dem hohen Schneevorkommen im Vallée de Joux. Während diesen Jahren wurden bei allen Triebwagen die schwachen Stangenpuffer durch neue und kräftigere Hülsen-puffer ersetzt. Die runden Puf-ferteller blieben jedoch, da diese wegen der Kürze des Fahrzeugs durchaus ausreich-end waren.

Diese Änderung erfolgte jedoch nicht nur auf den

Triebwagen

Fe 4/4 und war bei allen Fahr-zeugen der

Staatsbahn

durchge-führt worden. Die Probleme mit beschädigten

Puffern

sanken dadurch.

Auch die bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB eingeführte

automatische

Zugsicherung

wurde, wie bei allen anderen Fahrzeugen, eingeführt. Die notwenigen

Bauteile für den Kontakt zu den Signalen wurden an den

Drehgestellen montiert. Im

Im Jahre 1947 wurden die

Triebwagen

mit den Nummern 801 bis 824 beschriftet. Der Exot mit der Nummer 18 561

wurde neu zum 831 und rückte so auch bei den Nummern etwas in die Nähe der

anderen Triebwagen. Technisch immer etwas anders, war er jedoch dank den

Umbauten mehr oder weniger zum Muster dafür mutiert. Jedoch war immer noch

klar, das Fahrzeug gehörte der Maschinenfabrik Oerlikon MFO und nicht den

Staatsbahnen.

Um diese Probleme zu beseitigen, begann man mit Experimenten an

den

Antrieben

zu arbeiten. Dabei verwendete man in den von der Schindler Waggon in

Schlieren SWS entworfenen

Drehgestellen einen neuen jedoch von

der Maschinenfabrik Oerlikon MFO stammenden Hohlwellenantrieb. Dieser

sollte die Probleme mit dem bisherigen

Tatzlagerantrieb

beseitigen. Ein Umbau der durchaus in die richtige Richtung ging.

Ab 1950 begannen dann die grossen Umbauten an den

Triebwagen

Fe 4/4. Die

Drehgestelle erhielten neue von der Firma

SAAS stammende

Antriebe.

Diese als Lamellenantriebe bezeichnete Lösung hatte den gleichen Effekt,

wie der von der MFO stammende Hohlwellenantrieb, und erlaubte die

vollständige Abfederung des

Fahrmotors.

Ein Umbau der überraschend nur bei dieser Baureihe vorgenommen wurde und

die Reihe Ce 4/6 nicht betraf.

Dabei muss hier erwähnt werden, dass die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB zu jener Zeit massiv zu wenig

Triebfahrzeuge

hatten und so versuchten, auch die ältesten Modelle noch ein wenig länger

im Einsatz zu behalten. Insbesondere davon betroffen waren die Angehörigen

der Kurzschlussabteilung. Schliesslich machten auch noch Modelle der

rauchenden Gesellschaft das Land unsicher und das auch dort, wo sie schon

lange verschwunden waren.

Die seitlichen

Führerstandstüren

wurden verschlossen um die vom

Lokomotivpersonal

beklagte Erscheinung von Zugluft zu beseitigen. Die

Triebwagen

konnten somit nur noch über die normalen Einstiege betreten werden. Diese

Massnahme betraf hier die linke Fahrzeugseite und nicht wie bei den

Lokomotiven die rechte Seite, das

hatte aber nur mit der Anordnung des

Die Luftanschlüsse wurden verschlossen und die Leitung auf dem

Fahrzeug blieb. Auch hier lag der Grund bei der fehlenden Ausrüstung der

Wagen. Es gab einfach keine Fahrzeuge mehr, die an die Leitung

angeschlossen werden konnten. Gleichzeitig ersetzte man die bisherigen Bremsklötze durch neue Bremssohlen, die in einem speziellen Sohlen-halter montiert wurden. Dieser Halter konnte mehrere Bremssohlen aufnehmen.

Dadurch konnte die mechanische

Bremsleistung

des

Trieb-wagens

noch etwas verbessert werden. Die

Bremssohlen

vereinfachten zudem den Unterhalt, da die kleineren Bau-teile leichter

ausgetauscht werden konnten als die bisher-igen Modelle.

Wir müssen bedenken, noch immer waren nicht alle

Trieb-wagen

mit der

elektrischen

Bremse versehen worden.

Die-se Anpassung wurde nur dort vorgenommen, wo diese

Bremse

sinnvoll eingesetzt werden konnte. Das waren nun mal die steilen Strecken

in der Westschweiz und im

Seetal.

Wie steil es dort wirklich war, wusste niemand so genau. Die Steigungen

wurden in Kategorien unterteilt und diese mit I bis III bezeichnet.

Schon früher wurden auf den Fe 4/4 die doppelten

Schleifleisten eingeführt. Man konnte also nur

noch mit einem

Stromabnehmer

fahren. 1957 begann man nun damit, den zweiten Stromabnehmer zu entfernen.

Davon waren aber nicht alle

Triebwagen

betroffen, denn bei den Modellen mit den Nummern 813 bis 815, 817, 818,

820 und 822 blieben beide Stromabnehmer vorhanden. Dies, weil diese

Triebwagen auch auf der BT eingesetzt wurden.

Dort waren

Schleifleisten mit Kohleeinlagen

vorgeschrieben worden. Bei den

Staatsbahnen

war man sich noch nicht sicher und so wurden weiterhin Modelle aus

Aliminium verwendet. Zumindest so lange, bis sich die Leisten aus

Kohle

auch bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB durchsetzen konnten. Die

Bügel wurden jedoch nicht entfernt. Der Grund war simpel, denn man konnte

die Modelle nicht mehr verwenden.

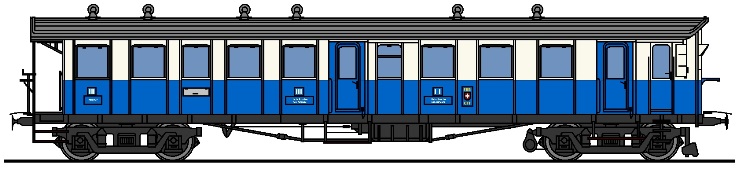

Die Fe 4/4 erhielten im Jahre 1959 wieder neue Nummern. Diese

wurde nicht mehr auf Emailschildern montiert, sondern aufgemalt.

Vermutlich, weil man nicht sicher war, ob es dabeibleiben würde. Neu

hörten die

Triebwagen

auf die Nummern 1661 bis 1685. Erstmals war der mittlerweile normalisierte

Exot von den Nummern her in die Serie integriert worden. Auch der Besitzer

war nun klar, es waren neuerdings die

Staatsbahnen.

Diese Umbezeichnung erfolgte, weil man die dreistelligen Nummern

für

Traktoren

reservieren wollte und alle

Triebwagen

vierstellige Nummern hatten. Eine Anpassung, die letztlich nicht mehr

verändert werden sollte. Auch mit der separat behandelten Modernisierung

sollten die Nummern mit einer Ausnahme nicht mehr verändert werden. Sie

werden es richtig vermuten, es war die Nummer 1685, beziehungsweise

18 561.

Der

Triebwagen

erhielt eine automatische

Hüpfersteuerung

von SAAS, die mit ein-er

Befehlsgebersteuerung

beeinflusst wurde. Gleichzeitig bekam der Triebwagen neue

automatische Kupplungen.

Diese wurden im Hinblick auf neue

Triebzüge

für den Raum Zürich erprobt. Bei der ganzen Umbauerei an den Triebwagen, die erst im Jahre 1962 beendet wurde, muss erwähnt werden, dass die Reihe Fe 4/4 die Heizkabel behalten hatte. Das war der grosse Unterschied zu den anderen Fahrzeugen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB und somit eine kleine Besonderheit dieser Triebwagen.

Zudem versuchte man die

Schmierung

der alten

Achslager

etwas zu verbessern, was jedoch nicht bei allen

Triebwagen

umgesetzt wurde. Zum Abschluss der Umbauten, erfolgte die Umbezeichnung. Aus den Fe 4/4 wurden neu De 4/4. Technische Veränderungen löste die 1963 erfolgte Umbezeichnung nicht aus.

Grund dafür war die von der

UIC

stammende Empfehlung, die

Gepäckwagen

mit einem D, statt mit einem F zu bezeichnen. In der Folge sollten nur

noch De 4/4 verkehren und manchen Beobachter dazu veranlasst haben, von

einer

Lokomotive zu sprechen.

Wobei in einem Fall lag man mit der

Lokomotive gar nicht so falsch.

Während die Modelle der Serie nach einem Einsatz von fast 40 Jahren einer

Modernisierung zugeführt wurde, baute man einen

Triebwagen

zur Lokomotive um. Jetzt war das Problem mit dem Exoten endgültig gelöst,

denn aus dem Triebwagen mit der Nummer 1685 sollte nun die Lokomotive mit

der Nummer 12 001 werden. Die war wirklich eine Besonderheit.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Eine

erste Anpassung betraf die

Eine

erste Anpassung betraf die

Wer

zu spät dran war und noch schnell im letzten Augen-blick auf den Zug

aufspringen wollte, büsste das mit blauen Flecken, denn die Türen hatten

keinen

Wer

zu spät dran war und noch schnell im letzten Augen-blick auf den Zug

aufspringen wollte, büsste das mit blauen Flecken, denn die Türen hatten

keinen

Mechanisch

wurde der Kasten belassen und auf das zusätzliche Fenster verzichtet. Die

Strecken durch das Vallée de Joux und zwischen Vevey und Puidoux waren

nicht so gefährlich wie das

Mechanisch

wurde der Kasten belassen und auf das zusätzliche Fenster verzichtet. Die

Strecken durch das Vallée de Joux und zwischen Vevey und Puidoux waren

nicht so gefährlich wie das

Diese

Aktion mit

Diese

Aktion mit  Die

Die

Während

man bei den

Während

man bei den