|

Umbauten und Änderungen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Allgemein meint man immer wieder, dass ein neues Fahrzeug, das

abgeliefert wird, alle erdenklichen Schwierigkeiten gemeistert hatte. Bei

einem Zug kann die erste

Inbetriebsetzung

durchaus mehrere Jahre in Anspruch nehmen. In dieser Zeit, sollten die

gröbsten Kinderkrankheiten entdeckt und behoben werden. Das dann dem

Betrieb übergebene Modell sollte auf Anhieb ohne grössere Störungen und

Mängel verkehren.

Bei Eisenbahnfahrzeugen ist das im Grundsatz nicht anderes und so kommen schnell nach der Ablieferung gewöhnlich die ersten Änderungen.

Doch nach einigen Jahren erfolgten grössere Umbau-ten. Das kennen

Sie von anderen Baureihen, wie dem

Triebwagen

RBe 4/4. Hier zeigten sich die Modelle der Bauart «Flirt» jedoch von ihrer guten Seite. Die frühen Änderungen waren nur geringfügig und hätten wohl kaum erwähnt werden müssen, wenn da nicht der komplette Umbau nach wenigen Monaten gewesen wäre.

So gesehen macht das Sorge, denn wenn ein neues Fahrzeug umgebaut

werden muss, hatte es einen schweren Fehler. Dieser konnte meistens nicht

ausge-merzt werden, was Kosten verursacht.

Doch beginnen wird mit den Umbauten und Änderungen an den

einzelnen Baureihen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Der Betrieb

zeigte schnell auf, wo Probleme zu erwarten waren und wo man schnell nach

Verbesserungen suchen musste. Einige Punkte konnten dabei mit Änderungen

an der Software, ohne viel Aufwand umgesetzt werden. Daher erhielten die

Züge kurz nach der Ablieferung neue Versionen der Software.

Das war bei neu gebauten Fahrzeugen mit

Leittechnik

nicht besonders. Man kann in der Theorie einfach nicht alle erdenklichen

Störungen simulieren und so muss die Leittechnik entsprechend angepasst

werden. Ein Problem gab es, das wir uns etwas genauer ansehen müssen, denn

es handelte sich um die Regelung der

Zugkraft.

Diese hatte zuerst noch höhere Werte, als bei der Vorstellung der

Baureihen erwähnt wurde.

Auf einem halben Kilometer soll auf 100 km/h beschleunigt und

wieder angehalten worden sein. Die Fahrgäste mussten sich bei einem

solchen Fahrstil wohl als Versuchspiloten vorgekommen sein. Auf jeden Fall

war es nicht angenehm. Damit hier eine spürbare Verbesserung des Fahrkomforts erreicht werden konnte, programmierte man die Leittechnik so, dass im tiefen Geschwindigkeitsbereich weniger Zugkraft aufgebaut wer-den konnte.

Damit ergab sich bei der

Zugkraft

auch der gleichbleibende Bereich bis 50 km/h. Jedoch erkennen wir so auch,

dass alleine mit der Software ein kleiner Umbau vorgenommen werden konnte,

der im Datenblatt erkennbar war. Beim ersten Einsatz der Triebzüge zeigte sich schnell, dass die Ausrüstung mit nur einem Batterieladegerät pro Triebkopf, bei der Redundanz ein Fehler vorliegt.

Die

Batterien

konnte mit nur einem funktionierenden

Ladegerät

nicht mehr ausreichend geladen werden. So wurden die Züge mit zwei

zusätzlichen

Batterieladegeräten

ausgerüstet. Später erfolgte Ablieferungen waren davon jedoch nicht

betroffen, da diese Änderung im Werk erfolgte.

Damit hätten wir aber bereits die grösste Anpassung an den

abgelieferten Fahrzeugen betrachtet. Jedoch bemängelte das

Lokomotivpersonal

häufige Störungen der Türen. Wegen der

Fahrsperre

waren die nicht leicht zu beheben. Besonders oft wurden die Trittbretter

als Grund angegeben. Neue Schiebetritte sollten die Häufigkeit verringern,

denn oft handelte es sich um einen verklemmten Kiesel. Diese wurden oft

auf dem Trittbrett abgestreift und dann eingezogen.

Eine Umstellung der bestehenden Fahrzeuge er-folgte jedoch nicht

sofort, da man zuerst Erfahr-ungen sammeln wollte. Man erhoffte sich beim

Betreiber weniger Störungen wegen den Trittbret-tern. Somit wäre eigentlich alles noch ganz normal und hätte jedem neuen Fahrzeug entsprochen. Da aber die Triebzüge mit den Nummern 522 001 bis 522 012 nicht für Frankreich zugelassen wurden, kam es zu einem einzigartigen Umbau.

Da für den Einsatz nach Frankreich neue Modelle der Reihe RABe 522

gebaut wurden, sollten die misslungenen Fahrzeuge vom Hersteller so

umgebaut werden, dass daraus Modelle der Reihe RABe 523 wurden.

So kam es, dass die Reihe RABe 522 der ersten Generation schon

sehr kurze Zeit, nach der Ablieferung umgebaut wurde. Dabei erfolgten die

Arbeiten beim Hersteller in Bussnang. Was bis jetzt noch wie ein

dramatischer Akt der Verzweiflung erscheinen mag, war jedoch eine einfache

Angelegenheit und die Arbeiten waren schnell zu erledigen. Schliesslich

musste man dem Zug ja nur die Einrichtungen für Frankreich ausbauen und

das war es.

Die so entstandenen

Triebzüge

RABe 523 kamen daher mit den vorher erwähnten Veränderungen in Betrieb. So

unterschieden sich die Züge optisch im Dachbereich, denn die Nische für

den französischen

Stromabnehmer

war logischerweise verwaist. Auch die Bedienelemente und Schalter im

Führertisch

fehlten. Damit hätten wir die wichtigsten optischen Änderungen bereits

behandelt. Umfangreich waren aber auch die technischen Arbeiten nicht.

Dort wurde die Möglichkeit zur Um-schaltung und die Anzapfung entfernt. So konnte nur noch mit 15 000 Volt gefahren werden. Mehr war aber auch hier nicht zu erledigen, da schon die ersten Züge so gebaut wurden.

Damit hätte sich dieser dramatisch klingende Umbau schon erledigt.

Nachfolgende Reihen erhielten diese

Transformatoren. So blieb es beim Start der Fahrzeuge sehr ruhig bei Umbauten und Änderungen. Gerade diese wenigen Anpassungen zeigten deutlich auf, dass das Fahrzeug in seiner Struktur sehr durchdacht war. Das führte aber letztlich auch dazu, dass die Züge schnell einen sehr guten Ruf erhielten und so bekannt wurden.

Das alles trug sicherlich zum welt-weiten Erfolg dieser Fahrzeuge

bei. Weltweit, weil die

Bauart

Flirt mittlerweile auf mehreren Kontinenten eingesetzt wurde.

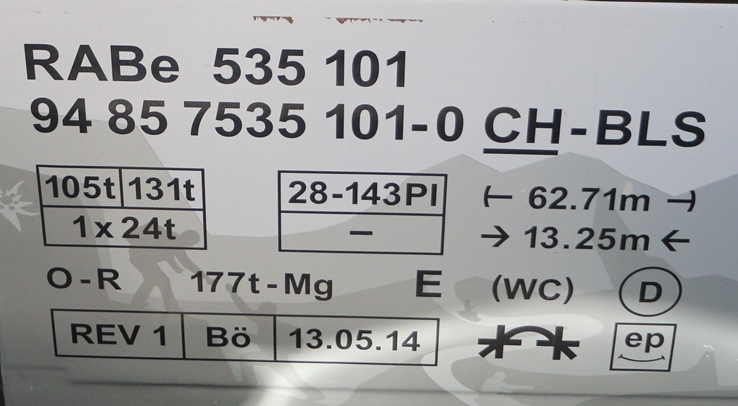

Ende 2010 begann man damit die Triebzüge grundsätzlich mit den

neuen

UIC-Nummern

zu bezeichnen. Während die neuen Fahrzeuge so abgeliefert wurden,

zeichnete man die vorhandenen Fahrzeuge um. Dadurch änderte sich jedoch

die eigentliche Nummer nicht. Die Züge erhielten einheitlich die

Bezeichnung 94 85 0 52x xxx-x Bei bestehenden Fahrzeugen änderte daher

auch die

Kontrollziffer,

die an der

Front

fehlte.

Wenn man die Baureihen einzelnen ansehen würde, wären da die

Triebzüge

der Baureihe RABe 524 besonders auffällig. Dort wurden die Anschriften

immer wieder angepasst und verändert. Letztlich versah man einige

Triebzüge ETR 150 mit einem geänderten Anstrich. Dieser sollte auf die

Zusammenarbeit mit der Ferrovia Nord Milano FNM hinweisen. Schliesslich

betrieb diese italienische

Bahngesellschaft

mit den Schweizerischen Bundesbahnen SBB die TILO.

Auch die Beschriftungen wurden gewechselt und so wurden die

SBB-Division

Personenverkehr

in den Hintergrund ge-rückt. Die

Triebzüge

blieben jedoch weiterhin im Besitz der Schweizerischen Bundes-bahnen SBB.

Doch das war am Fahrzeug kaum mehr zu erkennen.

Da die Strecken zwischen Brunnen und Erstfeld, sowie jene zwischen

Bodio und Castione auf

ETCS

Level 2

umgestellt wurden, mussten auch die

S-Bahnen

auf diesen Strecken umgebaut werden. Das betraf die in der Zentralschweiz verkehrenden Modelle der

Reihe RABe 523 und die im Tessin eingesetzten Fahrzeuge der Baureihe RABe

524. Die betroffenen Züge wurden mit den entsprechenden Einrichtungen

versehen.

An die Stelle des

V-Messers

rückte der

Bildschirm

für das

MMI.

Dieser Monitor ersetzte auch andere Anzeigen. So wurden die Türen neu in

dieser Anzeige aufgeführt. Auch die Eingabe der

Zugdaten

wurde verändert. Diese war-en bei der Anzeige von

ETCS

nach dem Baumuster der Firma Siemens deutlich umfangreicher, als bei

ZUB. Daher wurden die Daten von ZUB übernommen. Speziell waren

hier jedoch die im System hinterlegten Grunddaten.

Wurden bei anderen so ausgerüsteten Baureihen die Grunddaten auf

die tiefsten möglichen Werte gesetzt, wurden hier die üblichen Werte

angezeigt. Damit konnten diese nur noch bestätigt werden. Eine

Erleichterung bei der Bedienung, denn oft waren die Wendezeiten auf den

befahrenen Strecken mit drei bis vier Minuten ausgesprochen knapp. In der

Hektik wären sonst schnell falsche Daten eingegeben worden.

Jedoch wurde die Nische nicht be-nutzt, da das Lokomotivpersonal bei der Inbetriebsetzung bereits mit neuen Geräten ausgerüstet worden war.

Diese waren etwas grösser ausgefallen und fanden so in der Nische

keinen Platz mehr. Mit den Jahren zeigten sich jedoch erste Probleme. Die waren aber nicht auf einen grossen Mangel zurückzu-führen. In erster Linie betraf das die rote Farbe. Dabei trat bei diesem Farbton immer wieder das Problem auf, dass er sich so veränderte, dass die Flächen plötzlich rosa zu sein schienen.

Das war jedoch wegen dem Aufbau der damaligen Lacke nicht anders

zu lösen. In der Folge mussten die be-troffenen Fahrzeuge ausserordentlich

neu lackiert werden.

Nach einem Einsatz von zehn Jahren traten die ersten Schäden durch

Korrosion auf. Dabei wurden diese im Bereich des Fussbodens und der Türen

aufgedeckt. Dort war jedoch die Belastung am höchsten. Bei den Türen war

die Ursache schnell gefunden, denn in der kalten Jahreszeit haftete an den

Schuhen der Fahrgäste das auf den Strassen verteilte Salz. Dieses schmolz

ab und sammelte sich in den Ecken der Türen. Damit war der Elektrolyt da.

Bei den Böden war es nicht so einfach. So behauptete der

Besteller, dass es sich um einen Fehler bei der Konstruktion handeln

müsse. Der Hersteller monierte dabei die betrieblichen Probleme der

Bahnen. Die stark betroffenen Züge verkehrten zu einem grossen Teil auf

Strecken, wo die Gefahr von

Schotterflug

vorhanden war. Dieser schlug an den Boden und verletzte dabei die

Lackschicht. In der Folge konnte auch hier die Korrosion beginnen.

Die Kontroverse, die deswegen entstand, verstanden nicht alle

Leute. Bei einem Auto bekommt man vom Hersteller eine Garantie, dass das

Gehäuse innerhalb von zehn Jahren nicht durchrostet. Wenn es dann nach

acht Jahren Schäden gibt, heisst das nicht, dass die Arbeit schlecht war,

denn der Kasten ist ja noch nicht durchgerostet. Beheben muss man den

Schaden jedoch und daher bleibt die Frage nach den Kosten, die beglichen

werden mussten.

Währen bei den Baureihen RABe 521 und RABe 523 die Abkürzung CH-SBB zu lesen war, wurde die Baureihe RABe 522 mit CH-CFF beschriftet.

Die dritte Variante betraf die im Tessin eingesetzten Züge, die

natürlich CH-FFS angeschrieben hatten. Jedoch hatte nun die Einführung der TSI-Norm bei den Triebzügen RABe 524 noch weitere Anpassungen zur Folge. Da dank der neuen Bezeichnung die Typen freier gewählt werden konnten, wurden in Italien die Züge neu bezeichnet.

Die bisher als Reihe ETR 150 geführten

Triebzüge

wurden daher neu als ETR 524 bezeichnet. Damit gab es auch in Italien

keine Unterscheidung der unterschiedlich langen Züge RABe 524 mehr.

Wenn wir schon gerade bei den Modellen der Reihe RABe 524 sind,

dann ist es nicht überraschend, dass diese mit einem neuen Design versehen

wurden. Dabei kamen neu die Farben blau und grün dazu. Bei der

Front

wurde seitlich an der roten Farbe anliegend ein blauer Bereich geschaffen.

An diesen gliederte sich mit einer schmalen Unterbrechung der hellgrüne

Streifen an. Dieser wurde dann an der Stelle der roten Farbe dem Fahrzeug

entlanggeführt.

Auch bei den Anschriften gab es Anpassungen. Die beiden Bahnen

rückten in den Hintergrund. An der

Front

prangte nun das weisse Symbol der TILO. Diese dominierte auch auf der

Seite. Eine Anpassung, die den

Verbund

stärken sollte und die Farben des Tessin und der Lombardei zeigte. Doch

damit war man im Tessin noch nicht am Ziel, die Züge erhielten in diesem

Zusammenhang auch gleich neue Nummern. Aber an das hatte man sich im

Tessin gewöhnt.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2021 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Nicht

immer geht das jedoch gut. Sie kennen vermutlich die Rückrufaktionen bei

den Automobilen. Es ist also auf der Strasse auch nicht immer so, dass

alles ein-wandfrei funktioniert.

Nicht

immer geht das jedoch gut. Sie kennen vermutlich die Rückrufaktionen bei

den Automobilen. Es ist also auf der Strasse auch nicht immer so, dass

alles ein-wandfrei funktioniert. Die

ersten Einsätze hatten gezeigt, dass die Beschleunigung mit dem

Die

ersten Einsätze hatten gezeigt, dass die Beschleunigung mit dem

Später

bei den Zügen eingebaute neue Schiebetritte waren daher schneller und

dabei weniger anfällig auf Störungen. Zudem konnten die Störungen daran,

dank anderer Positionen der Bedienelemente schneller und einfacher

ausgeführt werden.

Später

bei den Zügen eingebaute neue Schiebetritte waren daher schneller und

dabei weniger anfällig auf Störungen. Zudem konnten die Störungen daran,

dank anderer Positionen der Bedienelemente schneller und einfacher

ausgeführt werden. Neben

dem Entfernen der Elemente zur

Neben

dem Entfernen der Elemente zur

Bei

den angepassten Zügen verschwanden die roten Farben. An deren Stelle trat

nun der grüne Farbton der FMN. Die Züge konnten daher leicht unterschie-den

werden.

Bei

den angepassten Zügen verschwanden die roten Farben. An deren Stelle trat

nun der grüne Farbton der FMN. Die Züge konnten daher leicht unterschie-den

werden. Verschwunden

war jedoch auch die Nische für die

Verschwunden

war jedoch auch die Nische für die

Mit

der Einführung der Nummern nach den Normen der

Mit

der Einführung der Nummern nach den Normen der