|

Betriebseinsatz SBB |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Nachdem sich die beiden

Lokomotiven

zehn Jahre bei der Maschinenfabrik Oerlikon in einem Schlummerschlaf

befunden hatten, kam es zu einer Situation, die dafür sorgte, dass der

Staubwedel genommen wurde. Die abgestellten und seit Jahren nicht mehr

bewegten Lokomotiven sollten für einen weiteren Einsatz vorbereitet

werden. Grund dafür war, die eingesetzte Euphorie bei der Elektrifizierung

der Strecken in der Schweiz.

Insbesondere die Schweizerischen Bundesbahnen SBB waren hier an

erster Stelle. Man hatte sich dazu entschlossen, die Strecke über den

Gotthard mit

Wechselstrom

zu versorgen. Das war ein folgenschwerer Entscheid, denn bekanntlich fuhr

damals die

Staatsbahn

im Wallis mit

Drehstrom

auf einem immer grösser werdenden Netz. Der Vorteil von Wechselstrom, lies

erkennen, dass der Drehstrom früher oder später verschwinden sollte.

Mit dem

Fahrdraht

war es nicht getan, es mussten neue Maschinen entwickelt und erprobt

werden. Das erfolgte noch bevor es einen Meter Fahrdraht am Gotthard gab.

Für die erforderlichen Tests hatte man in der Schweiz bekanntlich die

Strecke über den Lötschberg. Die war vergleichbar, aber von Bern aus nur

mit Dampflokomotiven zu erreichen. Das

Depot

Bern sollte jedoch den Unterhalt vornehmen und daher lohnte sich eine

andere Lösung.

Es konnte an die Erprobung gegangen werden. Nur, so leicht war das

gar nicht, denn es fehlten elektrische

Trieb-fahrzeuge,

die auch einen guten Teil der fahrplanmässigen Züge übernehmen konnten. Aus diesem Grund benötigte man sehr schnell Maschinen, die eingesetzt werden konnten. Die Hersteller bemühten sich schnell passende Exoten beizusteuern. Dabei waren es oft Maschinen, die anderweitig erprobt wurden und nun nicht mehr benötigt wurden.

Ich will hier kurz zwei Modelle vorstellen, die wahrlich zu Exoten

im Bestand der Schweizerischen Bundesbahnen SBB werden sollten. Auch wenn

es zum Teil gute Erprob-ungsträger sein sollten.

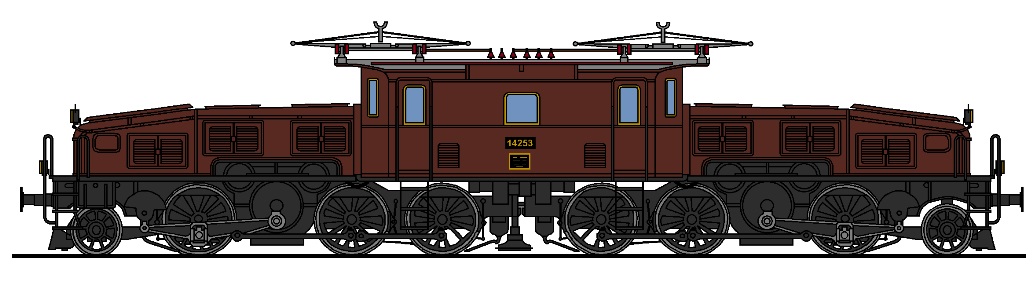

Von der Firma BBC in Münchenstein stammte die Ma-schinen Fb 2/5.

Diese wurde in Fachkreisen auch als MIDI-Lokomotive

bekannt. Der Grund war, dass sie ursprünglich auf der entsprechenden

Strecke mit 11 000

Volt

eingesetzt werden sollte. In der Not passte man diese Maschine an und fand

zuerst bei der BLS und später bei den

Staatsbahnen

einen guten Abnehmer, für diese nicht ganz gelungene Maschine mit weniger

Triebachsen,

als man meinen könnte.

Ein weiterer Exot sollte die Fc 2x 3/3 von Siemens sein. Obwohl

man sich dort keinen Auftrag erhoffen konnte, wurde die Maschine in die

Schweiz überstellt. Sie war ursprünglich für die Erzbahn zwischen Kiruna

und Narvik gebaut worden, konnte jedoch wegen dem Krieg nicht ausgeliefert

werden. Damit konnte sie nun in die Schweiz überstellt werden. Dort

sollte sie den nicht gerade schmeichelhaften Namen «Röthenbachsäge»

bekommen.

Mit der bescheidenen

Leistung hätten sie für den

Rangierdienst

und die Bespannung von leichten Zügen genutzt werden können. Unter den

vorher vorgestellten Exoten aus der halben Welt, reihten sich die alten

Maschinen aus Oerlikon ganz gut ein. Die Maschinen konnten nach leichten Anpassungen leichte Aufgaben übernehmen und so zum Beispiel im Personenverkehr eingesetzt werden. Die beiden Lokomotiven, die vermutlich immer noch im Raum Seebach waren, wurden in der Folge an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB verkauft.

Dabei darf man nicht vergessen, dass in den Hallen der MFO die

ersten Maschinen der Baureihe Fc

2x 3/4 gebaut wurden. Bekannt werden sollten diese als «Krokodil». Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB richteten die beiden Loko-motiven soweit nötig für den vorgesehenen Streckendienst her. Dazu wurden auf dem Dach die alten Stromabnehmer entfernt und ein neueres zu verbauten Fahrleitung passendes Modell aufgesetzt.

Die ehemalige MFO 2 wurde dabei im elektrischen Teil zusätzlich

noch an die Schwester angepasst. So sollten von der elektrischen Seite her

zwei identische Maschinen entstehen.

Erstmals bekamen die beiden

Lokomotiven

ein

Steuerstromnetz,

Batterien

und elektrisches Licht. Diese

Beleuchtung

hatte sich mittlerweile bei elektrischen Lokomotiven durchgesetzt und

daher wurden auch die alten Maschinen damit versehen. Das nun vorhandenen

Bordnetz

erlaubte auch leichte Anpassungen bei der Steuerung der

Fahrstufen.

Man kann fast behaupten, dass es eine leichte Modernisierung war.

Speziell war dabei eigentlich nur, dass dies acht Tage nach der

Auslieferung der

Lokomotive

mit der Bezeichnung Fc 2x 3/4

durch die Firma BBC erfolg-te. Nur, konnte man auch diese alten

Lokomotiven gebrauchen.

Gerade mit den beiden Maschinen der MFO erkennen wir, wie viel

Aufwand damals betrieben wurde um möglichst schnell elektrische

Lokomotiven

für 15 000

Volt

und 16 2/3

Hertz

zu bekommen. Damit wurden diese beiden Lokomotiven jedoch teilweise von

den ersten

Prototypen

für die

Staatsbahnen

überrannt. Doch nun hatte man die Möglichkeit den Betrieb auf der Strecke

elektrisch durchzuführen und das war letztlich das Ziel.

Die beiden

Lokomotiven

wurden logischerweise dem

Depot

Bern zugeteilt und kamen bereits vor dem offiziellen Übernahmedatum in

Betrieb. Bern war damals das einzige Depot der Schweizerischen

Bundesbahnen SBB, das mit einer

Fahrleitung

versehen worden war. Mit Ausnahme der erwähnten Strecke nach Thun, sollte

sich Bern jedoch bei der Fahrleitung etwas gedulden müssen, denn in der

Hauptstadt wurden lediglich die Maschinen für den Gotthard erprobt.

Bis zur Aufnahme des offiziellen Betriebs auf der Strecke wurden

die

Lokomotiven

zwischen Wylerfeld und Thun für Schulungen und

Probefahrten

genutzt. Die beiden Maschinen leisteten somit erneut Pionierarbeit, wobei

es jetzt um das Personal der Schweizerischen Bundesbahnen SBB ging. Sie

müssen sich vorstellen, dass dieses bisher lediglich Dampflokomotiven

kannte und damit wusste umzugehen. Jedoch kamen nun

Spannungen

und

Ströme

in den

Führerstand.

Mit Aufnahme des fahrplanmässigen elektrischen Betriebs zwischen

Bern und Thun beförderten die beiden alten

Lokomotiven

leichte Personenzüge und besorgten gelegentlich auch den

Rangierdienst.

Für Schnell- und

Güterzüge

reichten ihre

Leistungen jedoch schlicht nicht mehr aus. Dazu waren die

Prototypen

der neueren Generation und die abgelieferten ersten gigantischen

Lokomotiven für den Gotthard verantwortlich.

Bei der Maschinen-fabrik Oerlikon wur-de zu jener Zeit die erste Maschine der Reihe Fc 2x 3/4 «Krokodil» gebaut.

Diese später als

Ce 6/8 II bezeichnete

Maschine, hatte eine

Leistung von 1 650 kW. Alleine ein Motor der neuen

Maschinen leistete bereits mehr, als die ganze

Lokomotive

aus dem Versuchsbetrieb. Damit erkennen wir deutlich die damals gemachten

Fortschritte.

Die beiden

Lokomotiven

brachten es im Jahre 1919 auf eine beachtliche Laufleistung von je 18 000

km. Dieser Wert zeigt deutlich, wie intensiv diese alten Maschinen

eingesetzt wurden. Sie funktionierten im Gegensatz zu den anderen Exoten

sehr zuverlässig und sie konnten sich daher für eine kurze Zeit in Szene

setzen. Es war klar, lange wird das nicht so weitergehen können, denn es

wurden neue Lokomotiven erwartet.

Das war es daher auch schon, denn jetzt kamen die fabrikneuen

Baureihen Fb 2x 2/3 (Be 4/6)

und Fc 2x 3/4 (Ce 6/8 II)

in Betrieb. Dabei war bereits bei der Ablieferung klar, dass es nicht bei

diesen beiden Maschinen bleiben würde, denn die ersten Serien wurden

bestellt und sie sollten sich in Bern ausbreiten, bis am Gotthard endlich

umgestellt werden konnte. Mehr oder weniger wurde gewartet, bis dort der

Schalter umgelegt wurde.

Die für den Gotthard bestimmten

Lokomotiven

lösten daher die Maschinen aus dem Versuchsbetrieb ab. Das «Marieli» (12

101) und der «Karli» (12 102), wie die beiden Veteranen liebevoll genannt

wurden, mussten das Feld den neuen stärkeren Lokomotiven räumen. Die

Urahnen hatten vorerst keine geregelte Arbeit mehr und verdienten sich ihr

Gnadenbrot im

Rangierdienst.

Wobei dort auch nicht die grossen Arbeiten anstehen sollten.

Abgeschlossen wurde die Elektrifikation der Schweiz erst, als

nahezu 100% unter

Fahrdraht

waren. Den grössten Schritt dazu schufen die beiden hier vorgestellten

Lokomotiven

aus dem Hause MFO, auch wenn man dort nun ein «Krokodil»

gebaut hatte.

Die beiden Maschinen wurden im Jahr 1920 erneut mit einer neuen

Bezeichnung versehen. Die bisher geführte Lösung war nicht durchdacht

worden. Nun war aber klar, dass die elektrischen

Lokomotiven

nicht mehr zu den Exoten gehörten und daher wurde bei diesen eine neue

Lösung eingeführt. In der Folge sollte es zu einer einfacheren Lesbarkeit

kommen, denn aus den beiden bisherigen Fc 2x 2/2 wurden nun die beiden Ce

4/4.

Neu wurden auch die Nummern. Für die elektrischen

Lokomotiven

wurden neue Muster verwendet. Dabei wurde die zweite Ziffer der neuen

fünfstelligen Nummer verändert. Bei den beiden Maschinen hatte diese

Massnahme jedoch auch Auswirkungen auf die ganze Nummer. Daher wurden sie

nun mit 13 501 und 13 502 versehen. Dabei blieben jedoch die Endziffern

erhalten, so dass wir die Maschinen immer noch unterscheiden können.

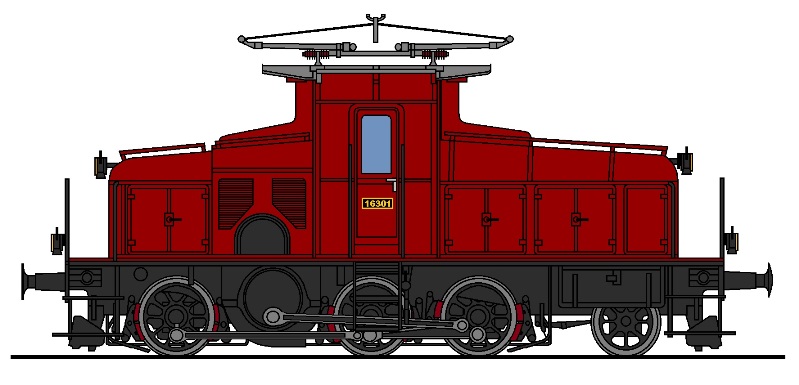

Ihre jährlichen

Leistungen sanken jedoch auf rund 1 000 Kilometer. Daran

änderte auch das Jahr 1921 nichts mehr. Die

Lokomotiven waren bei den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB nur noch als

Rangierlokomotiven

zu

gebrauchen. Die Leistung reichte einfach nicht mehr für höherwertige

Aufgaben. Dort setzte man nun die Reihen Be 4/6 und Ce 6/8 II ein.

Schliesslich hatte man davon genug Maschinen im Bestand.

Im Schlepp einer Dampflokomotive

A 3/5 traten

die Be 4/6 und Ce 6/8 II den langen Weg nach Erstfeld an. Im Schlepptau

dieser Maschinen befanden sich auch die beiden Veteranen. Oft waren diese

sogar noch älter, als die Dampflokomotive, die den Zug zog. Die Lokomotiven wurden nach Biasca versetzt und ka-men somit erstmals in ihrem Leben an den Gotthard. Eine Strecke, für die sie nie gebaut worden waren. Sie sollten dort auch nicht eingesetzt werden, denn am Gotthard wurde nun auch elektrisch rangiert und dazu waren die Lokomotiven geeignet.

Man konnte bei der

Staatsbahn noch etwas warten, bis man die

eigentlichen elektrischen

Rangierlokomo-tiven

beschaffte. In Biasca wurden sie deshalb als Rangierlokomotiven eingesetzt. Für diesen Einsatz reichte die Leistung der beiden Maschinen immer noch aus.

Obwohl

die beiden

Lokomotiven nicht über mangelnde Arbeit klagen konnten, machten

sie so keine Kilometer. Im

Rangierdienst kann man keine grossen Distanzen

zurücklegen, denn viel Arbeit erfolgte lediglich mit kurzen Fahrten über

eine

Weiche und zurück. Das wirkt sich auf den Zähler nicht gross aus.

Nur lange sollten die Maschinen nicht im Tessin bleiben, denn bereits ein

Jahr später änderte man den Plan für die

Lokomotiven erneut. Dabei ging

man rigoros vor und die beiden Schwestern, die seit 1905 immer zusammen

eingesetzt wurden, sollten nun getrennt werden. Es gab für den

Rangierdienst bessere

Bahnhöfe als das Biasca war, auch wenn dort wirklich

schwere Züge zerlegt werden mussten. Doch gerade da war einfach zu wenig

Kraft vorhanden.

1923 trennte man diese beiden Maschinen daher erstmals. Die 13 501 kam

wieder in die deutschsprachige Schweiz und somit nach Erstfeld. Dort

sollte sie dann bis in das Jahr 1938 im

Rangierdienst eingesetzt wurde.

Sie hatte daher ein paar ruhigere Jahre vor sich. Auch wenn Erstfeld

bedeutete, dass man sich auch in Altdorf und Flüelen verdingen musste. Das

ergab jedoch eine leichtere Steigerung bei der jährlichen

Leistung.

Die 20 Jahre alte

Lokomotive zeigte

erstmals ihre Schwächen. Nur 1904 wurde sie schlicht nicht für einen

solchen Einsatz gebaut und nur die Not brachte diese Maschine in den

Rangierdienst auf der

Gotthardbahn, ein Widerspruch in sich. Die 13 502 wurde durch die Schweizerischen Bun-desbahnen SBB erneut umgebaut und erhielt einen Transformator, der auch mit 5 500 Volt betrieben werden konnte.

Dieser Umbau war nötig, weil die

Lokomotive im

Seetal

aushelfen sollte und dort damals war noch eine andere

Spannung und

eine andere

Frequenz von 25

Hertz vorhanden. Damit mutierte diese Maschine

zu einer Lokomotive für zwei Spannungen und zwei Frequenzen.

Aus der ersten

Lokomotive mit Motoren für

Wechselstrom und einer

Spannung

von 15 000

Volt weltweit, wurde nun eine der ersten Zweifrequenzmaschinen

der Schweiz. Seinerzeit hätte lediglich die Schwester (13 501) in der Zeit

mit

Umformer mit zwei unterschiedlichen Spannungen betrieben werden können.

An einen solchen Einsatz dachte damals jedoch niemand. Nur jetzt war die

Nummer 2 an der Reihe mit zwei Systemen.

Stationiert wurde die Nummer 13 502 deshalb in Luzern und wurde ab dort im

Seetal

eingesetzt. Die gefahrenen

Leistungen stiegen damit etwas an. Nur,

das Seetal war eigentlich auch nicht für diese Maschine geeignet. Jedoch

halfen die alten Maschinen erneut in der Not, denn die Umstellung des

Seetals auf das normale System war keine so leichte Aufgabe, wie man

meinen könnte und da war die MFO 2 durchaus ideal geeignet.

Als sie auch im

Seetal

nicht mehr genutzt werden konnte, kam die

Lokomotive wieder zu ihrer Schwester und somit auch nach Erstfeld. Dort

verwendete man die Maschine ab September 1929 unter anderem auch zum

Schweissen von

Schienen. Sie erreichte dabei wieder jährliche

Leistungen

von 10 000 Kilometer, was mehr als das Doppelte der 13 501, die

ausschliesslich in Erstfeld rangierte, war. Sie kam wirklich etwas herum.

Es kamen nun ein paar ruhige Jahre, wo die beiden ungleichen Schwestern

Rangieraufgaben in Erstfeld, Airolo und Altdorf übernahmen. Erst 1938

änderte sich das wieder, dafür grundsätzlich. Neue

Rangierlokomotiven der

Baureihe

Ee 3/3 sorgten dafür, dass man auf die ältesten

Lokomotiven

verzichten konnte. Das waren nun aber nicht mehr nur Dampflokomotiven,

sondern die beiden Maschinen mit Baujahr 1904 und 1905.

Die beiden

Lokomotiven aus dem Versuchsbetrieb gingen nun komplett

getrennte Wege. Einzige Gemeinsamkeit war, dass Sie von den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB letztlich verkauft wurden. Wobei das bei

der 13 502 in mehreren Schritten erfolgte. Letztlich endete somit der

Betriebseinsatz der beiden Lokomotiven mit dem Verkauf an andere

Bahngesellschaften. Nur war die Geschichte der beiden Maschinen nicht

fertig geschrieben.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Noch

vor dem Gotthard sollte daher die Strecke zwischen Bern und Thun mit einer

Noch

vor dem Gotthard sollte daher die Strecke zwischen Bern und Thun mit einer

Verfügbar

waren zu jener Zeit bei der MFO lediglich die zwei Exem-plare aus dem

Versuchsbetrieb. Diese wurden seinerzeit abgestellt und sie passten zum

System mit

Verfügbar

waren zu jener Zeit bei der MFO lediglich die zwei Exem-plare aus dem

Versuchsbetrieb. Diese wurden seinerzeit abgestellt und sie passten zum

System mit

Die

beiden doch nun schon rund 15 Jahre alten

Die

beiden doch nun schon rund 15 Jahre alten

Hier

lohnt sich ein Vergleich. Die beiden Maschinen der MFO hatten eine

Hier

lohnt sich ein Vergleich. Die beiden Maschinen der MFO hatten eine

Man

konnte jedoch mit den alten Maschinen wertvolle Erkenntnisse sammeln und

es waren die beiden

Man

konnte jedoch mit den alten Maschinen wertvolle Erkenntnisse sammeln und

es waren die beiden

Lange ruhig bleiben sollte es in Bern jedoch nicht mehr. Am Gotthard waren

die Arbeiten abgeschlossen worden und so konnten die neuen

Lange ruhig bleiben sollte es in Bern jedoch nicht mehr. Am Gotthard waren

die Arbeiten abgeschlossen worden und so konnten die neuen

Zu der

Zu der