|

Einleitung |

||||

|

|

Navigation durch das Thema | |||

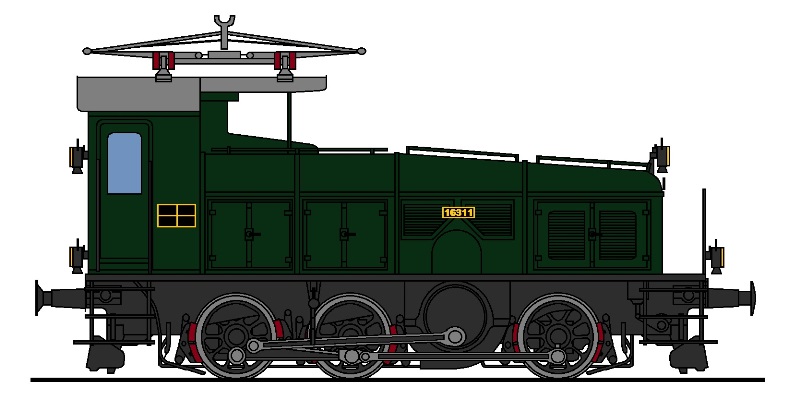

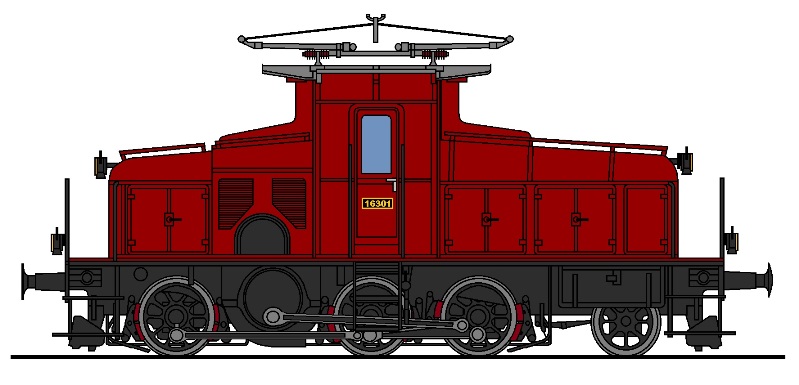

| Baujahr: | 1982 - 1991 | Leistung: | 600 kW / 810 PS | |

| Gewicht: | 50 t | V. max.: | 60 - 75 km/h | |

| Normallast: | 220 t bei 30 km/h | Länge: | 11 200 mm | |

|

Nur

schon der Titel mag Sie überraschen. Es wird keine

Bahngesellschaft

aufgeführt und auf den ersten Blick handelte es sich um zwei

unterschiedliche Typen. Das war in diesem Fall jedoch erneut ein

spezieller Fall, der durch die in der Schweiz übliche Praxis mit den

Bezeichnungen entstand. Ein Effekt, den es auch bei anderen Baureihen

schon gegeben hatte. Gutes Beispiel dafür sind die Reihen

Re 4/4 II und

Re 4/4 III

der

Staatsbahnen.

Es

gab einfach noch eine Ergänzung, die auf Grund der geänderten Bedürfnisse

der späteren Besteller vorgesehen wurden. Dabei lässt die Bezeichnung

schon die Richtung erahnen.

Auch das war nicht so neu, wie man meinen könnte. Jedoch stellt sich damit

auch die Frage, wieso diese als

Rangierlokomotiven

konstruierten Modelle überhaupt entwickelt wurden. Maschinen in diesem

Bereich sind bekanntlich nicht die grossen Stars auf den

Schienen.

Daher erreichten sie lange Einsätze. Ein Blick in die lange Geschichte von

speziellen

Lokomotiven

für den

Rangierdienst

soll diesen Punkt klären.

Die

hier vorgestellte Maschine sollte eine dritte Generation von

Rangierlokomotiven

erschaffen. Sie sollten in einem Bereich eingesetzt werden, der von vielen

Leuten kaum beachtet wurde. Jedoch sah die Industrie gerade in diesem

Bereich um 1980 einen grossen Bedarf. Die

Staatsbahnen

führten ein Erneuerungsprogramm durch und in diesem Bereich erhoffte man

sich bei den Herstellern auch ein Auftrag für neue Rangierlokomotiven.

Es

war eine einfache Rechnung, denn die ältesten eingesetzten

Lokomotiven

der Schweiz waren die

Rangierlokomotiven.

Die in der Schweiz eingesetzten Modelle waren daher schon älter und sie

wurden seit einigen Jahren nicht mehr gebaut. Das zeigte zwar, wie gut

gelungen die Modelle waren, aber mit dem zunehmenden Alter wurden die

Fahrzeuge anfälliger auf Störungen. Zudem war der

Stangenantrieb

nicht mehr zeitgemäss.

Ein

Problem das bei den damals knappen finanziellen Mitteln gross war. Je

grösser daher eine Serie wurde, desto geringer waren die Kosten für ein

Exemplar. Das war nicht neu, wie ein Blick in die Geschichte zeigt. Bevor wir uns jedoch mit genaueren Modellen be-fassen, sehen wir uns daher die Entwicklung von speziellen für den Rangierdienst gebauten Lokomo-tiven an. In den Anfängen gab es sie schlicht noch nicht.

Die

Aufgaben wurden von den normalen im Einsatz stehenden Maschinen

übernommen. Das funktionierte sehr gut und daher erachtete niemand bei den

Bahnen die Entwicklung von speziellen Fahrzeugen als dringend erforderlich

an.

Mit

zunehmender Geschwindigkeit und der Erhöhung der

Leistung

änderte sich das jedoch. Die alten Maschinen aus den Anfängen des

Betriebes konnten auf der Strecke nicht mehr mithalten. Sie hatten eine zu

geringe Leistung und auch beim Tempo war mit 40 km/h längst kein grosser

Erfolg mehr zu erreichen. Die Züge fuhren um 1900 bereits mit bis zu 90

km/h durch die Schweiz. Daher war eine grosse Zahl Modelle vorhanden, die

nicht mehr gebraucht wurden.

Das

bedeutete, dass diese entweder verkauft, oder auf den Schrott gestellt

wurden. Lediglich bei grösseren

Bahngesellschaften

behielt man die Modelle und verwendete sie in den grossen

Bahnhöfen

für die Formation der Züge. Es entstanden spezielle

Rangierlokomotiven.

Trotzdem gab es damit ein Problem, denn es waren oft auch alte Maschinen.

Gerade bei Dampflokomotiven führte das zu einen grösseren Aufwand bei den

Kesseln.

Käufe von kleineren und finanziell schwachen Bahnen linderten lange den

Notstand in diesen Be-reich. Das änderte sich, als auch diese

Gesell-schaften keine passenden Modelle mehr im Bestand hatten. Es musste eine für diesen Zweck entwickelte Bau-reihe angeschafft werden. Diese Maschinen waren so ausgelegt worden, dass sie in Bahnhöfen ver-kehrten und selten bis gar nie die Strecke befuhren.

Dabei sollten sie möglichst wenig vom vorhandenen Platz beanspruchen.

Kurze handliche Maschinen waren gefragt, denn die Anlagen waren längstens

am Anschlag angekommen und da war bei den Rangierarbeiten oft die

Lokomotive

im Weg. Ein Ausziehgeleise hatte eine bestimmte Länge. Diese wurde von den Wagen und der Lokomotive beansprucht.

Je

geringer jedoch der Anteil für das

Triebfahrzeug

war, desto mehr Wagen konnten mitgenommen werden. So mussten die

Kompositionen

nicht getrennt werden. Statt zwei Fahrten war die Arbeit in einem

Manöver

beendet. Die

Weichen

wurden so weniger lang belegt und die Züge konnten früher wieder auf die

Reise gehen.

Durch den Verzicht auf Laufachsen, wurde die maximale Geschwindigkeit

begrenzt. Das erlaubte bei der

Lokomotive

kleinere

Räder

und damit eine deutlich höhere

Zugkraft.

Entstanden war so eine für den

Rangierdienst

passende Lokomotive. Hatten die ersten Modelle noch zwei

Triebachsen

erhalten, musste deren Anzahl schnell um eine erhöht werden. Es entstand

so eine dreiachsige

Rangierlokomotive,

die in den

Bahnhöfen

gute Arbeit leistete.

Die

Maschine für den

Rangierdienst

wurde schnell unter dem Namen «Tigerli» bekannt. Diesen bekam sie, weil

sie kräftig war. Die kleine Grösse sorgte letztlich noch für den Zusatz

«li». Der «Tiger» war ein grosser Erfolg. Die Schweiz bekam so eine erste einheitlich auf-gebaute Rangierlokomotive. Sie wurde speziell für diesen Einsatz vorgesehen. So war nur eine ein-fache Bremse mittels eines Wurfhebels vorhanden.

Die

Zugkraft

wurde mit dem

Regulator

bestimmt, da die Steuerung lediglich drei Stellungen kannte. Auf eine

Anpassung der Füllung wurde schlicht verzichtet. Entweder wurde gezogen,

oder gebremst. Mehr gab es nicht.

Ein

weiterer Punkt war die Auslegung des

Kessels.

Dieser war so dimensioniert worden, dass er genug Dampf erzeugen konnte.

Das führte dazu, dass das Feuer nicht jederzeit optimal genährt werden

musste. Man konnte dadurch auf den

Heizer

verzichten und die Maschine nur mit dem Lokführer besetzen. Dieser sah bei

Gelegenheit nach dem Wasserstand und dem Feuer. Dazu wurden immer die

kurzen Standzeiten genutzt.

Der

«Tiger» war eine so gute Entwicklung gewesen, dass er in grosser Stückzahl

für die grossen Gesellschaften und später für die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB gebaut werden konnte. Das reduzierte die Kosten pro

Einheit und erlaubte es daher auch kleineren Bahnen solche

Lokomotiven

zu beschaffen. Diese wollten damit jedoch Züge führen. Kleinere

Anpassungen waren dazu erforderlich, aber sie zeigten, wie gut das Modell

war.

Sie

wurde deshalb für diesen Einsatz etwas modifiziert. Damit konnten die

Wagen geheizt werden. Ein Umstand, der mit einer verbesserten Befeuerung

erreicht werden konnte. Da-her waren auf der Strecke oft wieder

Heizer

anzutreffen. Wir erkennen daher, wie wandlungsfähig die Maschine seiner-zeit gebaut wurde und sie war auch von den ersten neuen elektrischen Lokomotiven nicht sonderlich beeindruckt, denn rangiert wurde weiterhin mit Dampf.

Elektrische

Lokomotiven

waren teuer. Daher beschaffte man anfänglich nur die Modelle für die Züge.

Bei den niederen Aufgaben in den

Bahnhöfen,

wurden die arbeitslos gewor-denen Maschinen verwendet.

Gerade die Lötschbergbahn beschränkte sich auf die Baureihe

Fb 5/7 und nutzte für den

anfallenden

Rangierdienst

die sonst nicht mehr benötigten Modelle der Spiez – Frutigen – Bahn.

Niemand sah darin ein Problem und das war auch so, als die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB mit den elektrischen

Lokomotiven

den Betrieb aufnahmen. Wobei dort bekanntlich der Gotthard im Vordergrund

stand. Die

GB

hatte bereits spezielle

Rangierlokomotiven.

Doch gerade bei den

Staatsbahnen

sah man auch die Lösung von elektrischen Modellen für den

Rangierdienst

vor. Aus diesem Grund wurde die Beschaffung von speziellen

Prototypen

für den Rangiereinsatz ausgelöst. Diese beiden Maschinen kamen letztlich

als Reihe Ee 3/4 in den

Einsatz und sie mussten sich im direkten Vergleich mit der Baureihe

E 3/3 messen. Erst

dieser Vergleich sollte über eine spätere Beschaffung entscheiden.

Durch den nun möglichen Verzicht auf die

Lauf-achse

konnte man die Baureihe als

Ee 3/3 bezeich-nen. Der Buchstabe E wurde daher auch zur

Be-zeichnung von

Rangierlokomotiven.

Wir hatten da-mit eine erste andere Deutung. In den folgenden Jahren wurden in mehreren Serien, die immer wieder angepasst wurden, viele Rangierlokomotiven der Baureihe Ee 3/3 beschafft.

Der

Erfolg war so gut, dass auch

Privatbahnen

und Werksbahnen auf diese Modelle setzen konnten. Die Kosten für eine

Maschine waren dank der grossen Serie erneut sehr gering, daher konnten

sich die Gesellschaften den Erwerb leisten. Auf der Strecke verkehren

sollten sie jedoch nicht mehr.

Wie

gut jedoch die elektrische

Rangierlokomotive

war, zeigt sich, als auch die BLS-Gruppe

eine solche Maschine beschaffte. Selbst die schweizerische Post entschied

sich für ein solches Modell. Lediglich die an die SNCF gelieferten Modell

sollten auf der Strecke verkehren. Diese wurden zudem für diesen Einsatz

mit einem zweiten

Stromsystem

versehen. Die

Staatsbahnen

beschafften anschliessend für den

Grenzbahnhof

Basel ähnliche Modelle und führten sie als Reihe

Ee 3/3 II.

Diese Maschinen der grossen Serie hatten jedoch einen Nachteil, denn sie

konnten nur unter einem

Stromsystem

verkehren und sie benötigten eine

Fahrleitung.

Wo diese fehlte, war immer noch die Baureihe

E 3/3 im Einsatz.

Auch wenn nun die Hauptlast bei den elektrischen Modellen lag, auf die

alte Dampflokomotive konnte man daher nicht verzichten. Ein Problem, das

die

Staatsbahnen

der Schweiz mit neuen

Diesellokomotiven

lösten.

Um

die Kosten zu senken, griffen die

Staatsbahnen

auf Teile der neuen

Diesellokomotive

der Reihe Em 3/3

zurück. Diese löste letztlich die alten

E 3/3 auf Anlagen

ohne

Fahrleitung

ab. Damit war die Ent-wicklung von elektrischen

Rangierlokomotiven

abgeschlossen. Damit war die Ausrüstung des Rangierdienstes abgeschlossen. Um 1970 kamen damit die letzten Rangierlokomotiven in Betrieb. In den folgenden Jahren wurden nur noch kleinere Traktoren beschafft.

Das

war für viele kleinere

Privatbahnen

nicht gut, denn er gab auf dem Markt schlicht nichts, das geordert werden

konnte. Besonders dann nicht, wenn die erforderliche

Zugkraft

deutlich über jener der

Rangiertraktoren

liegen sollte.

Wenn wir nun über die Grenzen hinwegsehen, erkennen wir schnell, dass in

den anderen Ländern mit wenigen Ausnahmen mit

Diesellokomotiven

gearbeitet wurde. Gerade die zahlreichen Modelle für den leichten bis

mittelschweren

Rangierdienst

waren so aufgebaut worden. Somit bildete die Schweiz die grosse Ausnahme

und das erkannte man auch bei der Industrie. Daher war die Entwicklung

neuer elektrischer Modelle eingestellt worden.

Auch wenn die neusten Modelle erst wenige Jahre im Einsatz standen. Die

ältesten noch eingesetzten Maschinen waren seit bald 70 Jahren in Betrieb.

Gerade im nicht immer sanften

Rangierdienst,

war das eine enorme

Leistung.

Man konnte um 1980 daher damit rechnen, dass es bei den Schweizerischen

Bundesbahnen SBB zu einer neuen Entwicklung von

Lokomotiven

für den Rangierdienst kommen könnte. Diese Beschaffung kam jedoch nicht.

Auch bei einigen

Privatbahnen

war dieser Trend zu beobachten. Lediglich bei der Post mussten immer noch

die einzelnen Wagen rangiert werden. Doch auch dort entstand immer mehr

grosse Paketzentren, die den Aufwand jedoch nicht verringerten. Es wurden daher immer noch leistungsfähige Ran-gierlokomotiven benötigt. Da aber kein grosser Auftrag zu erwarten war, machte man sich bei der Industrie nur halbherzig ans Werk.

Der

Grund war klar, denn in diesen Jahren wurden grosse Serien für den

Personenverkehr

erwartet, denn in der Schweiz sollte 1982 der

Taktfahrplan

eingeführt werden. Neue

Pendelzüge

benötigten je-doch keine

Rangierlokomotive

mehr.

Eigentlich sah das nur die Schweizerische Post etwas anders. Sie rangierte

ihre Wagen in den grossen Zentren selber und benötigte daher

Rangierlokomotiven.

Es war daher die Post, welche sich um zusätzliche Rangierlokomotiven

bemühen musste. Mit von den

Staatsbahnen

übernommenen Maschinen konnte anfänglich der Not etwas begegnet werden.

Trotzdem war das für die verantwortlichen Stellen alles andere als

Befriedigend.

Jedoch waren die Kosten für die Entwicklung einer neuen Baureihe sehr hoch

und daher sollte nicht ein speziell für die Post entwickeltes Modell

entstehen. Eine neue

Rangierlokomotive,

die so ausgelegt werden sollte, dass auch die Schweizerischen Bundesbahnen

SBB davon hätten profitieren können. Doch es sollten letztlich kleinere

Privatbahnen

aufsteigen. Die anfänglich von der Industrie erhoffte grosse Serie bleib

daher aus.

Im

folgenden Artikel wollen wir daher auf diese

Rangierlokomotive

eingehen. Doch bereits jetzt haben wir die Klärung für den Titel, denn es

sollte ein Modell entstehen, das selbst den Schweizerischen Bundesbahnen

SBB geliefert werden sollte. Warum es nicht dazu kommen sollte, ist darauf

zurückzuführen, dass die Baureihe

Ee 3/3 wirklich verflucht gut gebaut worden war. Die «Neue»

musste sich daher daran messen.

|

||||

|

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Die

lange Entwicklung der hier vorgestellten

Die

lange Entwicklung der hier vorgestellten  Daher

fehlte eigentlich ein modernes Modell, das auch von kleineren Unternehmen

geordert werden konnte. Diese konnten sich jedoch keine neue Entwicklung

leisten, da nur einzelne Modelle in den Bestand kommen sollten.

Daher

fehlte eigentlich ein modernes Modell, das auch von kleineren Unternehmen

geordert werden konnte. Diese konnten sich jedoch keine neue Entwicklung

leisten, da nur einzelne Modelle in den Bestand kommen sollten. Je

umfangreicher die Anlagen jedoch wurden, wie knapper wurde der Bestand.

Die ersten Maschinen reichten nicht mehr für den Einsatz. Daher mussten

die einzelnen Gesellschaften nach passenden Mo-dellen Ausschau halten.

Je

umfangreicher die Anlagen jedoch wurden, wie knapper wurde der Bestand.

Die ersten Maschinen reichten nicht mehr für den Einsatz. Daher mussten

die einzelnen Gesellschaften nach passenden Mo-dellen Ausschau halten. Bekannt

wurde dabei die Baureihe

Bekannt

wurde dabei die Baureihe  Besonders

zu erwähnen ist hier sicherlich die nahezu baugleiche

Besonders

zu erwähnen ist hier sicherlich die nahezu baugleiche  Gerade

dieser Vergleich zeigte, dass sich elektri-sche

Gerade

dieser Vergleich zeigte, dass sich elektri-sche

Um

auch Anlagen mit

Um

auch Anlagen mit  Da

bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB der Aufwand beim

Da

bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB der Aufwand beim