|

Umbauten und Änderungen |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Die

Lokomotive

war ein

Prototyp,

der nie in Serie gebaut wurde. Daher verwundert es eigentlich nicht, dass

an der Maschine sehr schnell viel verändert und verbessert wurde. Oftmals

waren das noch Mängel, die zu beheben waren. So auch die hier nicht

vorhandene

elektrische

Bremse. So wollten die

Staatsbahnen

die Lokomotive nicht übernehmen. Es wurde schnell eine solche Anlage

eingebaut und dann ein neuer Versuch unternommen.

So wurden zum Beispiel auch bei anderen

Baurei-hen

erkannte Mängel sehr schnell behoben und be-seitigt. Es lohnt sich, wenn

wir uns mit diesem Thema etwas genauer befassen. Vielleicht haben Sie sich gewundert, warum ich bei den Neben- und Hilfsbetrieben die Zugsheizung nicht grosss erwähnt hatte. Die Idee der Schwei-zerischen Bundesbahnen SBB wurde schneller über den Haufen geworfen, als die Hersteller die Loko-motiven bauen konnten.

Mit anderen Worten, es wurde eine elektrische

Zugsheizung

benötigt und das auch bei den

Güterzugslokomotiven,

auch wenn diese kaum vor

Reisezügen

verkehren sollten. Dazu wurde im Transformator an einer Anzapfung die Spannung von 1000 Volt abgenommen und ein-em Heizhüpfer zugeführt.

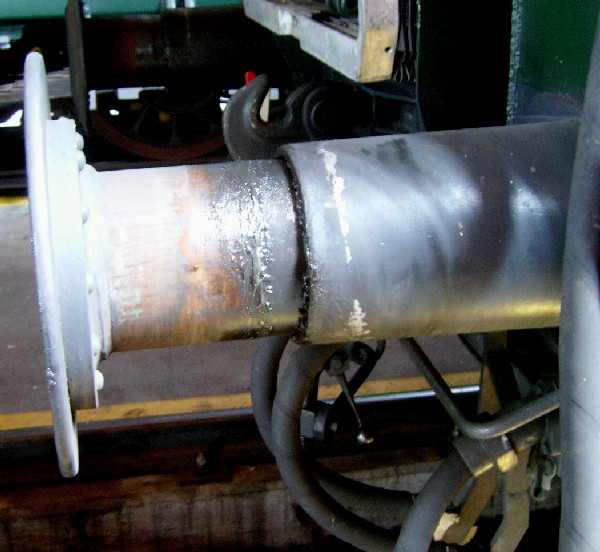

Dort konnte die Einrichtung ein- oder ausgeschaltet werden. Unter

dem rechten

Puffer

befand sich dann die

Heizsteckdose.

Spannend dabei war, dass nur eine

Spannung

vorhanden war und nicht eine Umschaltung auf 800

Volt

erfolgte. Es klingt simpel, denn dazu gab es keine passende

Anzapfung.

Wir kommen noch einmal zur

elektrischen

Bremse. Diese hastig noch eingebaute Einrichtung war

nur bei einem

Drehgestell

vorhanden. Mit der Übergabe musste diese noch komplettiert werden. Erst

jetzt stand die gigantische

Leistung

dieser

Rekuperationsbremse

auch zur Verfügung. Sie konnte nun zeigen, was sie konnte. Nicht unbedingt

viel Freude mit diesen

Bremskràften

hatten die

Stangenpuffer,

denn die wurden leicht verbogen.

Wenn

es dann einen Einschlag gab, verhinderte die

Spule

nicht, dass der

Hauptschalter

wegen dem höheren

Strom

ausgeschaltet wurde. Die Schäden waren zwar vorhanden, aber nicht so

gross, dass sich die blöde Spule rechnete. Damit hätten wir die ersten Änderungen bereits kennen gelernt. Die Lokomotive funktionierte daher recht gut und es war auch kein so grosser Verlust für die BBC, dass die Serie nicht kam. Man

konnte in Münchenstein die

Schnellzugslokomotive

bauen und das war auch nicht schlecht. Abgesehen von der

elektrischen

Bremse war die nahezu gleich aufgebaut worden. Dank

einer

Triebachse

weniger fand das

Lauf-werk

unter dem Kasten platz. Die Laufeigenschaften der Lokomotive liessen aber trotz der verbauten Laufachse zu wünschen übrig, so dass ihr schnell der Spitzname «Schlotterbeck» angehängt wurde.

Noch waren die vier vorhandenen Koffer nicht direkt für den

Spitznamen verantwortlich. Der erwähnte Begriff lässt aber erkennen, dass

es wohl keine ruhige Fahrt gewesen war. Die nicht ausgeglichen

Achslasten

wirkten sich aus, die

Laufachse

wirkte so nicht optimal.

Zudem bemängelte das

Lokomotivpersonal

die extrem unübersichtliche

Lokomotive.

Wir erinnern uns, dass es in der Fronttüre kein Fenster gab. Die Signale

waren deswegen nicht besser zu erkennen, als bei den

Dampfmaschinen.

So wurde zur Verbesserung in der

Fronttüre

ein zusätzliches Fenster vorgesehen. Es wurde etwas übersichtlicher. Das

auch, weil das Personal nicht begreifen konnte, warum nicht links bedient

wurde.

Diese wurden ausgerechnet bei der nun als Ce 6/8 I bezeichneten

Maschine getestet. Wenn sie hier funktionierten, dann ging es auch bei den

anderen

Baureihen.

Es war daher schon früh klar, das Modell wurde zum

Versuchs-träger. Mit der neuen Bezeichnung kamen auch die neuen Nummern. Diese lautete nun 14 201 und dabei sollten die beiden ersten Ziffer ein Schlüssel sein. Mit der Ziffer eins wurde die elektrische Lokomotiven definiert. Die

zweite Ziffer war mit der vier für den

Güterverkehr

gedacht. Die drei noch verbliebenen Ziffern waren die Nummern, die etwas

nach den Her-stellern geordnet werden sollten. Die BBC hatte die tieferen

erhalten. Die sensationelle elektrische Bremse der BBC hatte viele Nachteile. Die Bedienung war sehr kompliziert und daher kam sie auch nicht bei der Reihe Be 4/6 zum Einbau.

Die vielen Schäden und Störungen führten schliesslich dazu, dass

sie im Jahre 1931 ausgebaut wurde. Die auffälligen Abdeckungen mit den als

Shunt benötigten

Widerständen

blieb mit diesen zusammen erhalten. Nutzloser

Ballast?

Die

Achslasten

waren dafür verantwortlich.

Ebenfalls nachgerüstet wurde das Fahrberechtigungssignal. Zwar

wurde dieses

Signalbild

bisher auch schon verwendet und der Lokführer konnte es durch das Öffnen

der Türe erstellen. Nur erkannte man, dass es besser wäre, wenn das Signal

auch während der Fahrt erstellt werden könnte. Daher baute man auf der

oberen Lampe eine zusätzliche Lampe mit rotem Glas ein. Diese konnte im

Führerstand

eingeschaltet werden.

Als die Schweizerischen Bundesbahnen SBB den einmännigen Betrieb

auch mit den

Lokomotiven

einführten, mussten diese umgebaut werden. Der Beimann war nicht mehr

vorhanden und es wurde eine

Sicherheitssteuerung

eingebaut. So konnte die Verfügbarkeit des Lokführers überwacht werden.

Wichtig war, dass der Zug angehalten wurde. Das Personal galt damals oft

als Verbrauchsmaterial und dessen Schutz stand kaum im Vordergrund. Für diese Sicherheitssteuerung wurde beim Führerpult ein Pedal am Boden montiert. Damit diese Einrichtung nicht umgangen werden konnte, wurde ein Blech darüber platziert. So konnte das Personal das Pedal nur mit dem Fuss, der zwischen Pedal und Blech geschoben wurde, gegen die Kraaft einer Feder niederdrücken. Die von den Staatsbahnen benutzte Einrichtung funktionierte wegabhängig und bestand nur aus einer einzigen Form der Überwachung.

So lange der Lokführer auf dem

Pedal

stand, passierte nichts. Liess er es los, ertönte nach einem Fahrweg von

50 Metern ein Warnton. Der Lokführer hatte nun weitere 50 Meter Zeit, die

Sicherheitssteuerung

erneut zu bedienen. Tat er das nicht, löste die Einrichtung den

Hauptschalter

aus und leitete eine

Zwangsbremsung

ein. Der Zug, oder auch nur die

Lokomotive

kam zum Stehen. Aufgehoben werden konnte diese Zwangsbremse mit dem

Drücken des Pedals.

Im Gegensatz zu anderen

Lokomotiven

montiere man sie hier jedoch nicht in der Mitte, sondern bei den beiden

Laufachsen.

Damit hatte die

Zugsiche-rung

gegenüber den anderen Fahrzeugen eine we-sentlich bessere Wirkung

erhalten. Es mag sicher fraglich sein, dass hier sehr schnell diese Einrichtung nach Integra-Signum eingebaut wurde. Die Lokomotive war als Exot als Versuchs-träger ideal geeignet.

Wenn man etwas neues testen wollte, kam die

Lokomotive

automatisch zum Zug. Die notwen-digen Bedienelemente wurden im

Führerstand auf dem Pult montiert. Danach ging es auf die

Ver-suchsfahrten.

Da sie erfolgreich waren, blieb die Anlage auf der Lokomotive.

Damit war die

Lokomotive

immer auf dem aktuell-sten Stand, was die Sicherheit anbelangte. Die

ein-gebaute

Zugsicherung

nach

Integra-Signum

konnte jedoch nur die Begriffe «Warnung» und «Frei» erkennen. Im Fall der

Warnung

wurde durch die Sonden die Wegmessung der

Sicherheitssteuerung

aktiviert und diese sprach an, wenn das Signal nicht korrekt quittiert

wurde. Anfänglich löschte dabei nur eine Lampe mit gelbem Licht.

Eine weitere Anpassung betraf die elektrische Ausrüstung. Die

Stromabnehmer

erhielten doppelte

Schleifleisten,

so dass nur noch ein Stromabnehmer gehoben werden musste. Auch das war

aber keine auf diese Reihe beschränkte Massnahme und wenn wir die

elektrische

Bremse weglassen, war der BBC eine funktionierende

Lokomotive

gelungen. Ihr Problem war, dass die andere aus Oerlikon noch etwas besser

gebaut wurde.

Die grosse Achslast der mittleren

Achsen

führten dazu, dass die

Laufachse

entlastet wurde und so ihre Aufgabe schlicht nicht mehr wahrnehmen konnte.

Viel schlechter wäre der Verzicht auch nicht gewesen. Als man schliesslich damit begann, die alten Lokomotiven etwas auf Vordermann zu bringen, wurden bei der Ce 6/8 I die Übergangsbleche entfernt. Die Türen in der Frontund auf der rechten Seite verschlossen und so der Lokführer etwas vor Zugluft geschützt.

Arbeiten, die ebenfalls nahezu alle

Baureihen

betrafen, hier wurden dabei auch gleich die vier Koffer mehr oder weniger

vom Inhalt befreit, was aber optisch nicht zu erkennen war. Die

Lokomotive

hatte die Gepäckbox daher vor dem

Führerstand

und nicht auf dem Dach.

Neu erhielt die

Lokomotive

einen Anstrich in Grün. Das

Laufwerk

wurde grau gestrichen, was aber dank dem austretenden

Schmiermittel

nicht lange der Fall geblieben war. Jedoch verzichtete man auf eine

Leistungserhöhung, wie man sie bei den

Krokodilen

Ce 6/8 II durchführte. Die

Einsätze waren längst in den flacheren Bereichen und da war immer noch

genug Power vorhanden. Man gab also nicht viel Geld aus.

Gerade der fehlende grosse Umbau der

Lokomotive

zeigte, dass die damals eingebaute Technik recht gut funktionierte. Die

BBC konnte mit den Erfahrungen, die mit dieser Lokomotive gemacht wurden,

dazu beitragen, dass die Reihe Be 4/6

gelungene Lokomotiven wurden. So gesehen, war die Ce 6/8 I eher der

Vorgänger dieser Maschinen, als jener der

Krokodile. Auch wenn die letzten Krokodile den gleichen

Antrieb,

wie diese Lokomotive hatten.

Trotzdem wurde der Maschine die elektrische Bremse, wie sie bei der Reihe Be 4/6 verwendet wurde, auch noch eingebaut.

Es war die zweite verschleisslose

Bremse,

die hier verbaut wurde. Nun wurden einfache

Widerstände

verwendet.

Dazu konnte man die auf dem Dach bereits vom ersten Versuch übrig

gebliebenen

Widerstände

und Abdeckungen weiter verwenden. Die

Leistung

dieser

elektrischen

Bremse kam jedoch nie mehr an die ursprüngliche

Version heran. Jedoch war es nun wieder möglich, die Baureihe Ce 6/8 I

auch auf Strecken mit

starken Gefällen

zu verwendet. Das zur Reihe

Be

4/6 passende Dach war nun auch gleich geschaltet worden.

Viele kleinere Anpassungen gab es aus dem Betrieb heraus. Bei der

Baureihe Ce 6/8 I kam es nie zu einem grossen Umbau, auch eine

Modernisierung, wie sie von einigen Modellen der Reihe

Ce 6/8 II durchlaufen

wurde, gab es hier nicht. Die BBC hatte gute Arbeit geleistet und der

einzige Fehler war, dass man am Reissbrett nur änderte und nicht neu

zeichnete. Die miesen

Laufeigenschaften

sollten ein Zeugnis davon bleiben.

Dass die

Lokomotive

nicht weiter verfolgt wurde, war nur der Tatsache zu verdanken, dass die

legendären

Krokodile von der MFO

ausgerüstet wurden und diese hervorragend funktionierten. Zudem kamen

diese Krokodile mit der Fc 2x 3/4 in Betrieb, womit die MFO ihren

Vorsprung in diesem Sektor noch ausnutzen konnte. Die Fc 2x 3/4 Nummer 12

201 blieb immer ein Einzelstück und hatte auch keine direkten Nachkommen

und wurde nie umgebaut.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Das

führte dazu, dass die

Das

führte dazu, dass die

Eine

weitere elektrische Änderung betraf die

Eine

weitere elektrische Änderung betraf die

Die

starke

Die

starke

Es

stellt sich die Frage nach dem Sinn dieser Lösung. Es wurden die

Vorschriften geändert. Neu waren Fahrten auf dem

Es

stellt sich die Frage nach dem Sinn dieser Lösung. Es wurden die

Vorschriften geändert. Neu waren Fahrten auf dem

Nach

einer Reihe von schweren Unfällen wurde in der Schweiz die

Nach

einer Reihe von schweren Unfällen wurde in der Schweiz die

Geschadet

hatte der

Geschadet

hatte der

Die

Die