|

Einleitung |

||||

|

|

Navigation durch das Thema | |||

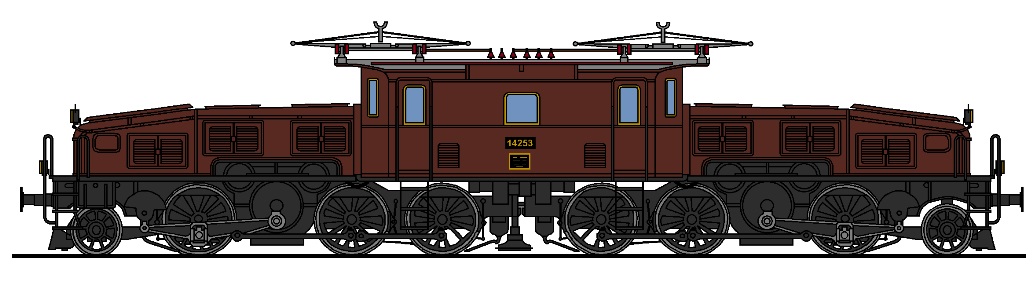

| Baujahr: | 1946 - 1951 | Leistung: | 1'830 kW / 2'480 PS* | |

| Gewicht: | 57 t | V. Max.: | 125 km/h | |

| Normallast: | 195 t | Länge: | 14'700 mm | |

| *Leichte Abweichungen bei den Lokomotiven mit den Nummern 427 bis 450. | ||||

|

Wenn man 1945 kurz vor dem Ende des zweiten Weltkrieges auf den

Fahrzeugpark der Schweizerischen Bundesbahnen blickte, erkannte man, dass

viele

Triebfahrzeuge

elektrisch betrieben wurden. Die Seit 1920 vorangetriebene

Elektrifizierung hatte einen sehr hohen Stand. Selbst die ersten

Nebenlinien

wurden mit dieser

Fahrleitung

versehen. Das Ziel war klar, man wollte das ganze Netz überspannen und so

vom Ausland unabhängig verkehren.

Damit konnten sie in diesem Punkt immer noch mit den elektrischen

Modellen mit-halten. Jedoch zeigten sie auch Schwach-stellen und das war

nicht nur die im-portierte

Kohle. Die neuen Maschinen fuhren kaum höhere Höchstgeschwindigkeiten, als die alten mit Kohle befeuerten Dampflokomotive. Jedoch vermochten die elektrischen Ma-schinen diese Geschwindigkeiten auch in den vielen leichten Steigungen einzu-halten.

Wo die

Dampfmaschine

an Geschwindig-keit verlor, machte die elektrische

Lokomotive viel Zeit gut. Damit konnten die

Fahrzeiten

mit den vorhandenen

Reisezügen deutlich reduziert werden.

Jedoch waren die Strecken im

Flachland vom Aufbau her durchaus in der Lage, auch noch

höhere Geschwindigkeiten bei den Fahrzeugen zu erlauben. Abklärungen

ergaben, dass viele Abschnitte problemlos mit 125 km/h befahren werden

konnten. Bei den engeren

Kurven

konnte jedoch keine Steigerung erreicht werden. Dort galten die Gesetze

der Fliehkraft und diese durfte nicht zu hoch werden. So blieben nur die

geraden Abschnitte.

In den Jahren vor dem Krieg begannen die Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit einer Vereinfachung des Verkehrs. Die direkte Folge davon waren die grossen und schweren Maschinen der Baureihe Ae 8/14. Sie sollten schlicht eine Besatzung auf der Lokomotive einsparen und so einen wirtschaftlichen Betrieb auf steilen Abschnitten ermöglichen. Die grossen Maschinen wurden jedoch zum grossen Opfer der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren.

Dabei sollten aber auch attraktive

Verbindungen

für die Reisenden entstehen und so die Leute vermehrt auf die Züge locken.

Die

Staatsbahnen

begannen die Konkurrenz mit dem Auto bereits damals deutlich zu spüren.

Wer es sich leisten konnte, reiste mit dem eigenen Wagen und nicht mit der

Eisenbahn. Wer sich keinen Wagen leisten konnte, konnte sich auch die Züge

nicht leisten. Die Wagen der ersten

Wagenklasse

blieben daher leer.

Bei der Baureihe Ae 4/7

ging ein vergleichbarer Schritt jedoch nicht, da die vier

Triebachsen

in den

Geleisen

zu sehr klemm-ten. Daher konnten nur leichte Züge davon profitieren.

Ein kleiner Schritt, aber damals jedoch wertvolle Minuten brachte.

Schliesslich gab es in der Schweiz noch keine Auto-bahnen, die den

Autofahrern einen zeitlichen Vorteil gebracht hätten. Wer im Land schnell

reisen wollte, benutzte damals noch die Eisenbahn, auch wenn im

internationalen Vergleich 110 km/h wenig waren. Im Ausland fuhr man

bereits mit bis zu 160 km/h planmässig durch das Land und konnte so

deutlich schneller das Ziel erreichen.

Sie müssen jedoch wissen, dass diese 110 km/h ohne moderne

Hochleistungsbremsen gefahren wurden. Diese Züge hatten die herkömmliche

P-Bremse

und die

Bremswege

zwischen

Vorsignal

und

Hauptsignal

mussten auch hier eingehalten werden. Oft mussten die Vorsignale trotzdem

noch um ein paar Meter verschoben werden. Die Strecken waren somit auch

ein Teil der zur geringen Geschwindigkeit beitrug und dabei waren es nicht

nur die

Kurven.

Lösungen, die man in anderen Ländern von Europa anwendete gingen

nicht, denn die Anlagen konnten nicht im grossen Stil verändert werden,

denn dazu war die Schweiz zu klein und das Streckennetz zu dicht. Es war

klar, wenn der Zug schnell fuhr, sollte er dies auch längere Zeit machen

können. In den flachen Gebieten von Deutschland und Frankreich war das

keine grosse Sache. Aber in der hügeligen Schweiz wurde es schwer.

Bei den Zügen wurde jedoch nicht nur die Geschwindigkeit erhöht.

Damit der Betrieb wirtschaftlicher wurde, war auf dem Fahrzeug nur noch

der Lokführer vorhanden. Dieser besorgte nebenbei die Kontrolle der

Fahrkarten.

Die dazu angeschafften

Triebwagen

CLe 2/4 wurden beim

Volk sehr schnell unter dem Namen «Roter

Pfeil» bekannt. Das passte, denn mit einer

Geschwindigkeit von 125 km/h waren sie schnell. Im ganzen Land gab es

nichts, dass auch nur annähernd mithalten konnte. Schnell wie ein Pfeil

und dazu noch rot. Der Name für diese Züge war geboren. Es sprach wirklich

niemand mehr von etwas anderem, denn im Roten Pfeil konnte man wirklich

rasen.

Ihr Nachteil war jedoch, dass sie so erfolgreich waren, dass die

kleinen

Triebwagen

hoffnungslos überfordert waren. Die kleinen

Roten

Pfeile wurden förmlich von den Reisenden überrannt.

Zusatzwagen konnte man jedoch nicht mitgeben. Auch wenn man solche

Personenwagen

durchaus im Bestand hatte, man konnte sie nicht an den Triebwagen kuppeln,

weil dieser wegen dem geringen Gewicht keine passenden

Zugvorrichtungen

erhalten hatte.

Besonders die 125 km/h, die diese Züge oft nicht nur auf dem

Papier fuhren, zeigte deutlich auf, eine weitere Erhöhung der

Geschwindigkeit war möglich, musste aber mit speziellen Bremslösungen

erfolgen. Die angewendeten Systeme der

Roten

Pfeile gingen aber nur bei speziellen

Triebzügen

und nicht bei

Lokomotive und Wagen. Daher beschloss man bei den

Schweizerischen Bundesbahnen SBB, die Beschaffung solcher Triebzüge.

Dabei erkannte man jedoch auch, dass der Zug kaum einmal wirklich

schneller als 125 km/h fahren konnte. Die fantastische

Höchstgeschwindigkeit

existierte daher nur noch auf dem Papier und das war keine wirtschaftliche

Lösung. Zudem, war auch dieser Zug hoffnungslos überfordert.

Was bei den leichten

Triebwagen

und

Triebzügen

jedoch sehr viel Zeit brachte, war die Tatsache, dass sie schneller um die

Kurven

fuhren. Dabei waren sie oft 10 km/h schneller und kamen so auch in diesen

Abschnitten besser vorwärts. Wegen den leichten Fahrzeugen waren die

Belastungen auf die

Schienen

zum Teil immer noch geringer, als bei den älteren Baureihen. Jedoch war

diese Erhöhung für die Reisenden gerade noch zumutbar.

Daher wurde eine neue

Zugreihe

geschaffen. Diese wurde mit R für «rapid» bezeichnet und galt für

Fahrzeuge, die aufgrund der Bauweise und der zugelassenen Kräfte im

Gleis

schneller um die

Kurven

fahren. Zudem musste auch die

Höchstgeschwindigkeit

dieser Fahrzeuge über 110 km/h liegen. Der Wert ergab sich aus der

Baureihe Ae 3/6 I, die teilweise mit diesen Geschwindigkeiten durch das

Land fuhr. In der Folge bekamen die

Roten

Pfeile eine neue Bezeichnung.

Die Lösung konnte nur mit neuen

Triebfahrzeugen

und leichten Wagen gefunden werden. Dazu bestellten die Schweizerischen

Bundesbahnen SBB neue sehr leichte Wagen, die später als

Leichtstahlwagen

sehr bekannt wurden. Bespannt werden sollten diese Züge mit den neuen

Triebwagen

RFe 4/4, die ebenfalls bestellt wurden. Damit sollten spezielle und

schnelle

Pendelzüge

gebildet werden. Mit zwei verwendeten Triebwagen sollte eine gute

Beschleunigung erreicht werden.

Die

Leistungsgrenze

des

Triebwagens

lag bei 91 km/h. Das war ein Wert, den man bisher noch nie angepeilt

hatte. Erst die

Lokomotiven für 140 km/h und mehr, hatten hier wieder

höhere Werte.

Mit

diesen Fahrzeugen wollte man Züge formieren, die aus mindestens zwei RFe

4/4 und zehn

Leichtstahlwagen

bestanden. Notfalls hätten diese Züge mit weiteren RFe 4/4 ergänzt werden

können. Die Idee war durchdacht und baute auf dem Einsatz mit

Vielfachsteuerung

auf. Gerade zu Beginn des zweiten Weltkrieges glaubte man fest an diese

neue Einrichtung. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB sollten damit

jedoch nicht nur Freude bekunden.

Der

zweite Weltkrieg mit seinen Entbehrungen hatte auf den Verkehr in der

Schweiz erneut fatale Auswirkungen. Zwar konnten die Bahnen dank den

elektrischen

Lokomotiven und

Triebwagen

ohne Schwierigkeiten verkehren. Anders sah das beim Strassenverkehr aus.

Der akute Mangel an

Treibstoff,

lies die Wagen auf den Plätzen stehen. Die Folgen waren für die Bahnen

dramatisch, denn die Leute nahmen nun wieder den Zug.

Beliebt waren die schnellen Züge. So kamen die RFe 4/4 mit den

Leichtstahlwagen

schnell in Bedrängnis. Die zehn Wagen reichten oft nicht um die Leute zu

befördern. Hinzu kam, dass das Gepäck nur an beiden Enden in kleinen

Abteilen verstaut werden konnte. So musste ein

Gepäckwagen

mitgeführt werden und die

Leistung

der RFe 4/4 reichte dann meistens nicht mehr aus. Insgesamt war dies für

die Schweizerischen Bundesbahnen SBB ein unbefriedigendes Ergebnis.

Der

anhaltende Krieg rund um die Schweiz führte nun doch noch dazu, dass die

Reisezüge

schwächer ausgelastet wurden. Die Leute befürchteten immer mehr, dass das

Land in den Krieg einbezogen wurde und da blieb man zu Hause und sorgte

dafür, dass man trotz aller Not, noch etwas zu essen im Garten oder auf

dem Balkon züchten konnte. Die Projekte mit schnellen Reisezügen gingen

daher sehr schnell vergessen und verschwanden in den Schubladen.

Nun

nahm aber der

Güterverkehr

massiv zu. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB benötigten nun

leistungsfähige

Lokomotiven für den Güterverkehr.

So entstanden in dieser

Zeit der grössten Materialknappheit die Baureihe

Ae 4/6

für den Gotthard und die

Triebwagen

Deh 4/6 für die Strecke über den Brünig. Besonders die Lokomotive

Ae 4/6

sollte von der

Vielfachsteuerung

profitieren und so den Betrieb am Gotthard vereinfachen.

Auch wenn es nicht sonderlich erwähnt wurde, die Baureihe

Ae 4/6

sollte mit der

Zugreihe R

verkehren. Dazu sah man eine

Höchstgeschwindigkeit

von 125 km/h vor, verpasste der Maschinen sehr gute

Bremsen,

und rundete die

Führerstände.

Doch das

Fahrwerk

war so gut gelungen, dass an diese

Zulassung

schlicht nicht zu denken war. Selbst die 110 km/h der Reihe Ae 3/6 I

erreichte man mit den neuen Modellen schlicht nicht.

Deutlich zeigte sich aber der Bedarf an leistungsfähigen

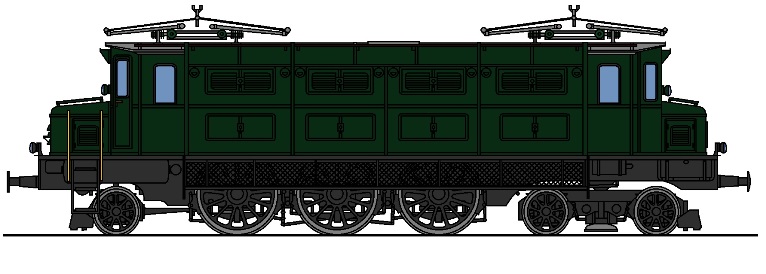

Fahrzeugen. So baute man in dieser Zeit die Reihe

Ce 6/8

II, also die ältesten elektrischen

Lokomotiven im Bestand, zu leistungsfähigeren Modellen

der Baureihe

Be 6/8

II um. Damit war man im

Güterverkehr

gerüstet und konnte den Bedarf decken. Der

Personenverkehr

blieb auf dem bisherigen Niveau stehen und rückte angesichts der

schwierigen Zeit immer mehr in den Hintergrund. Die

Staatsbahn

wurde zur Güterbahn.

Erst als sich 1943 ein Ende des Krieges erkennen liess, konnte an

die Planung von

Rollmaterial

für die Nachkriegszeit herangetreten werden. Dabei stand jetzt ein

Triebfahrzeug

im Vordergrund, das nun endlich imstande sein sollte die Ae 3/6 I an den

Städteschnellzügen

abzulösen und deren

Fahrzeiten

zu unterbieten. Die ersten Schritte in diese Richtung hatte man bei den

Ae 4/6

schon gemacht. Nur machte das

Fahrwerk

nicht mit.

Mit einer neuen

Lokomotive war es jedoch noch nicht getan. Die Wagen

mussten auch dringend erneuert werden. Die alten schweren

Personenwagen,

die zum Teil noch über Holzkasten verfügten, genügten einfach nicht mehr

für den modernen Verkehr. Der Komfort der Wagen war veraltet und die

Fahrzeuge schlichtweg viel zu schwer. Man brauchte dazu starke, aber auch

schwere Lokomotiven. Nur diese waren nicht sehr schnell.

Eigentlich gab es in der Schweiz nur zwei

Lokomotiven, die ideal gewesen wären. Das war die

Baureihe

Ae 4/4

der BLS-Gruppe.

Diese Maschine war ebenfalls so bestellt worden, dass die

Zugreihe R

ermöglicht werden sollte. Zwar war dort das Fahrverhalten deutlich besser,

als bei der Reihe

Ae 4/6.

Nur für die

Zulassung

zur Zugreihe R reichte das jedoch noch nicht. Es fehlte zwar nicht viel,

aber es reichte trotzdem nicht.

Die neuen Züge der Schweizerischen Bundesbahnen SBB mussten

schneller und komfortabler sein. Nur so konnte man die Leute wieder auf

die Züge holen und attraktive

Verbindungen

anbieten. Dazu hatte man bereits geeignete, leichte und komfortable Wagen

zur Verfügung. Diese

Leichtstahlwagen

erreichten die ausgedachten Geschwindigkeiten ohne Probleme und es fehlte

eigentlich nur noch ein passendes

Triebfahrzeug.

|

||||

|

Navigation durch das Thema |

Nächste | |||

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |

|

Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

||||

Daneben

gab es jedoch noch zahlreiche Dampflokomotiven. Darunter waren je-doch nur

noch wenige Baureihen ver-blieben. Diese neueren Dampfmaschinen verkehrten

dabei mit den Geschwindig-keiten 100 km/h (

Daneben

gab es jedoch noch zahlreiche Dampflokomotiven. Darunter waren je-doch nur

noch wenige Baureihen ver-blieben. Diese neueren Dampfmaschinen verkehrten

dabei mit den Geschwindig-keiten 100 km/h ( Um

die

Um

die

Im

Im

Unter

diesem Erfolg wurden dann kurz vor dem zweiten Weltkrieg die beiden

Unter

diesem Erfolg wurden dann kurz vor dem zweiten Weltkrieg die beiden

Ein

Blick in die technischen Daten zeigt auf, wie diese

Ein

Blick in die technischen Daten zeigt auf, wie diese

So

musste auch das Experiment mit den RFe 4/4 nach kurzer Zeit als

gescheitert betrachtet werden. Da die Schweizerischen Bundesbahnen SBB

über genügend

So

musste auch das Experiment mit den RFe 4/4 nach kurzer Zeit als

gescheitert betrachtet werden. Da die Schweizerischen Bundesbahnen SBB

über genügend