|

Beleuchtung und Steuerung |

|||

| Navigation durch das Thema | |||

|

Ein wichtiger, jedoch oft vergessener Punkt bei der Steuerung ist

die

Beleuchtung.

Diese ist für die Signalisation wichtig, hat aber auch die Aufgabe, den

Leuten eine verbesserte Sicht zu ermöglichen. Egal um was für ein Fahrzeug

es sich handelt, es gibt immer irgendwie Licht. Gut vielleicht Ihr Fahrrad

nicht, aber dann sollten Sie nicht nachts damit fahren, weil Sie sonst

schnell erfahren, dass dies keine gute Idee war. Genau dieser Punkt war

bei der Eisenbahn wichtig.

Zudem wurden damit auch spezielle betrieblich bedingte

Signalbilder

gezeigt. Eher nebensächlich war, dass die Strecke vor dem Zug damit

ausgeleuchtet wurde und so dem Lokführer die Sicht verbesserte. Am Vorbau wurden über den Hilfspuffern je eine einfache Lampe mit klarem Glas eingebaut. Ein in der Lampe vor-handener Reflektor sorgte dafür, dass das Licht der Glüh-birne nach vorne geworden wurde.

Dabei war dieses durchaus hell genug, dass der Bereich vor dem

Fahrzeug ausgeleuchtet wurde. Da wegen dem langen

Vorbau

das Bedienpersonal diesen Bereich jedoch kaum einsehen konnte, war es eher

ein nebensächlicher Effekt. Um die farbigen Signalbilder und den erforderlichen Zug-schluss zu signalisieren, konnten vor den Lampen einfache Steckgläser eingesteckt werden. Diese Gläser wurden jedoch nur nachts und in Tunnel benötigt, bei Tag wurden entsprechend eingefärbte Tafeln verwendet.

Diese Tafeln konnten seitlich an den Hilfspuffern aufge-steckt

werden. Nicht benötigte Signalmittel mussten je-doch im Fahrzeug beim

zugehörigen

Führerstand

depo-niert werden.

Damit die

Beleuchtung

komplettiert werden konnte, wurde am Dach über dem

Führerstand

in der Mitte eine weitere Lampe montiert. Damit konnten die in der Schweiz

üblichen drei weissen Lichter gezeigt werden. Im Aufbau unterschied sich

diese Lampe von den unteren Modellen eigentlich nur darin, dass hier keine

Halterung für die Farbscheiben vorhanden war. Dabei musste in der Schweiz

auch hier rot signalisiert werden können.

War dieses

Signalbild erforderlich, wurde die untere Lampe

eingeschaltet und die obere gelöscht, damit war nun ein rotes Licht zu

erkennen. Um zu verhindern, dass durch die Sonne falsche Signalbilder

gezeigt wurden, war die rote Lampe mit einem

Sonnendach

versehen worden. Neben dieser Dienstbeleuchtung waren auch im Fahrzeug Lampen montiert worden. Diese dienten, wie das bei allen Triebfahrzeugen der Fall war, der Ausleuchtung der Anzeigen für das Lokomotivpersonal.

Diese waren jedoch anders ausgeführt worden, wie das bisher der

Fall war. Statt dem

Messingdom

verwendete man in den

Instrumenten

eingebaute Lampen. Damit konnten die dort angezeigten Werte jedoch auch

nicht besser abgelesen wer-den.

Der letzte Teil der

Beleuchtung

war die Ausleuchtung des

Fahrgastraumes.

Diese sollte auch verändert werden. So wur-de in jedem Abteil eine Lampe

montiert. Es war so möglich, den Innenraum optimal zu erhellen, so dass

dieser auch in der Nacht freundlich wirkte. Jedoch gab es da ein Problem,

denn diese Lampen konnten den Lokführer blenden. Daher hatte er in seinem

Rücken einen Vorhang, den er ziehen konnte.

Alle Lampen funktionierten mit elektrischem

Strom

und waren auch aktiv, wenn der

Triebwagen

ausgeschaltet war, oder der

Dieselmotor

nicht lief. Damit das möglich war, wurde die

Beleuchtung

an der Steuerung angeschlossen und diese wurde ab einer

Batterie

mit der notwendigen Energie versorgt. Dabei kamen bei allen

Triebwagen

die gleichen Batterien zur Anwendung. Diese entsprachen im Aufbau zudem

den vorhandenen Modellen.

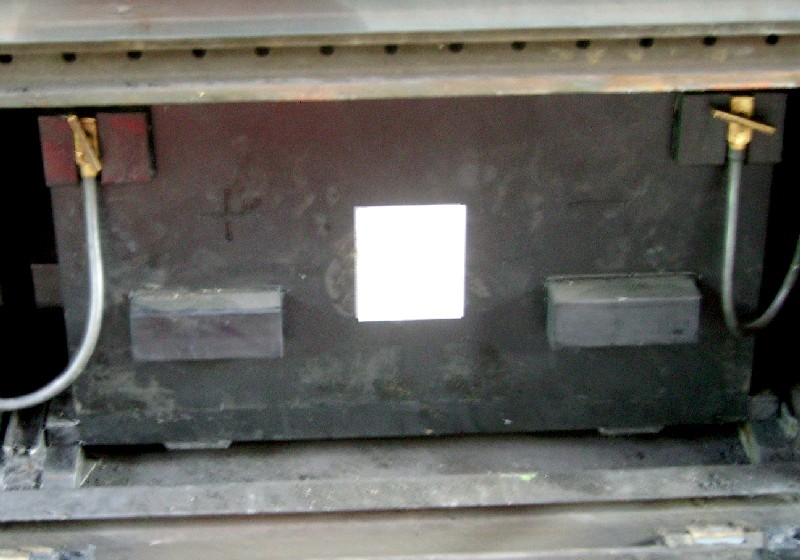

Zwei solche Behälter sollten zudem die für diese

Triebwagen

erforderliche

Spannung

erzeugen. Da-mit war eine Spannung von 36

Volt

Gleichstrom

vorhanden, was den üblichen Werten entsprach. Es waren die üblichen Bleibatterien, wie es sie bei zahlreichen anderen Fahrzeugen auch gab. Da sie jedoch mit dem üblichen Hebegerät nicht aus der Haube gehoben werden konnten, musste die Batterie in einer Werkstatt mit einem Kran aus dem Fahrzeug gehoben werden.

Zudem war die erforderliche Belüftung zum Schutz vor dem Knallgas

vorhanden, denn dieses gefähr-liche

Gas

wurde mit der Luftströmung aus dem Fahrzeug gezogen.

Da diese

Bleibatterien

durchaus ein ansehnliches Gewicht haben, wurden sie im Fahrzeug so

verteilt, dass die

Achslast

ausgeglichen war. Das Fahrzeug war so leicht, dass selbst eine

Batterie

darauf Auswirkungen haben konnte. Das hatte jedoch zur Folge, dass bei

einem Wechsel das Fahrzeug von beiden Seiten her zugänglich sein musste.

Ein Punkt mehr, dass der Wechsel nur in einer entsprechend ausgerüsteten

Werkstatt erfolgen konnte.

Soweit gab es zwischen den

Triebwagen

keine Unterschiede. Jedoch hatten die verbauten

Bleibatterien

keine unbeschränkte Lebensdauer. Sie mussten in der Folge wieder

aufgeladen werden. In diesem Bereich gab es Unterschiede und auch bei der

eigentlichen Steuerung mussten wichtige Anpassungen an die

unterschiedlichen Betriebsformen vorgenommen werden. Da sie vermutlich

schon gespannt auf die Ladung beim Modell mit

Dieselmotor

warten, beginnen wir damit.

|

|||

|

Steuerung CLm 2/4 |

|||

|

Die

Spannung

der

Bleibatterien und somit das

Steuerstromnetz waren die

einzigen elektrischen Teile des Modells mit

Dieselmotor. Daher wurde hier

auch der

Kompressor angeschlossen. Das hatte zur Folge, dass die

Batterie

durchaus stärker belastet wurde, als das beim elektrischen

Triebwagen

der

Fall gewesen ist. Ein Punkt, der natürlich bei der Ladung und der

Versorgung während dem Betrieb berücksichtigt werden musste.

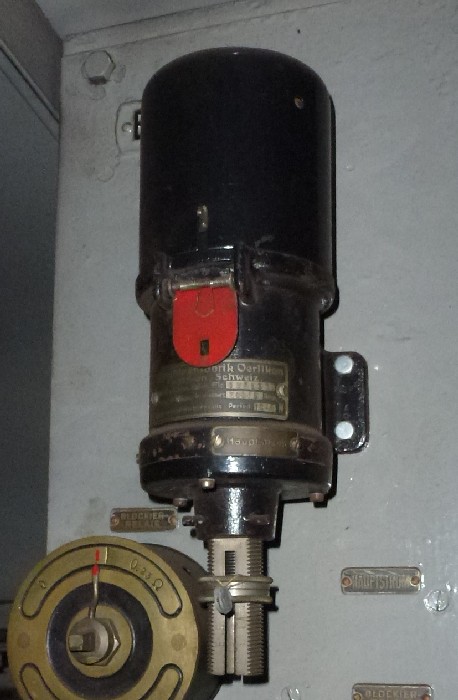

Damit das überhaupt klappte, musste vom

Generator eine etwas höhere

Spannung

abgegeben werden. Im Betrieb wurde

das bei der

Beleuchtung bemerkt, da diese kurz ein wenig dunkler wurde.

Jedoch war das immer nur dann der Fall, wenn der

Triebwagen stand. In Bewegung versetzt wurde der Generator von einer der Laufachsen. Dazu wurde von dieser ein Riemen in Beweg-ung versetzt, der dann den Generator aktivierte. Diese Lösung kannte man von den Reisezugwagen.

Damit konnten

sicherlich auch deren Ersatzteile genutzt werden. Jedoch hatte diese Art

der

Batterieladung auch ihre Nachteile, denn der

Generator lief nur, wenn

sich der

Triebwagen bewegte und das auch nur ab einer bestimm-ten

Geschwindigkeit. Das hatte natürlich auch zur Folge, dass die Leistung des Dieselmotors eigentlich vollumfänglich dem Antrieb zur Verfügung stand. Dieser Motor musste aber gesteuert werden. Gerade die regelmässigen Besucher dieser Seite wissen, dass dabei wirklich ausgeklügelte Systeme verwendet wurden. Daher könnte man auch hier davon etwas erwarten. Jedoch war der Triebwagen wirklich ausgesprochen einfach aufgebaut worden.

Beim

Dieselmotor wurden die Bereiche überwacht, die man auch bei einem

Auto finden kann. So galt das für die Temperatur und den Öldruck. Nur eine

Einrichtung, die in diesem Fall den Motor abstellten, gab es schlicht

nicht. Es oblag daher beim Personal anhand der Anzeigen die Störung zu

erkennen und so den Schutz des Motors zu garantieren. Seit Ihr Nachwuchs

den Motor des Familienwagens killte, weil er nicht auf die rote Lampe

reagierte, wissen auch Sie was das bedeutet.

Dabei übernahmen diese die gleichen Aufgaben, wie

das beim elektrischen Modell der Fall war. Da hier jedoch eine leicht

ge-änderte Reaktion erfolgte, kommen wir nicht darum, diese ge-sondert

anzusehen. Die Sicherheitssteuerung arbeitete abhängig vom gefahrenen Weg. Dabei kam hier als Sicherheitselement die als «Schnellgang» bezeichnete Lösung zur Anwendung.

Dieser

Schnellgang wurde aktiviert, wenn das zur Bedienung am

Boden beim Lokführer montierte

Pedal nicht mit ausreichender Kraft

niedergedrückt wurde. Dabei erfolgte auf den ersten 50 Metern keine

Reaktion und anschliessend wurde eine akustische

Warnung ausgegeben. Alternativ dazu konnte diese Einrichtung auch mit dem Schalter für den Dieselmotor bedient werden. Fehlte auch dort die Be-dienung nach den Vorgaben, wurde nach einer Strecke von 100 Metern die Massnahmen ausgelöst.

Das bedeutete, dass der

Triebwagen mit einer Bremsung zum

Stillstand gebracht wurde und gleichzeitig der

Dieselmotor abgestellt

wurde. Das war nötig, weil sonst wegen dem

Antrieb

immer noch

Zugkraft

vorhanden gewesen wäre.

Es muss erwähnt werden, dass hier im Gegensatz zu den anderen Baureihen

keine

Zwangsbremsung erfolgen konnte, weil die dazu erforderliche

automatische Bremse fehlte. Die Einrichtung öffnete daher ein

Ventil, das

den

Bremszylinder mit dem maximalen Druck versorgte. Damit die

Achsen

jedoch nicht verschliffen wurden, musste der Lokführer mit dem

Auslöseknopf die

Bremskraft verringern. Wobei das in dem Fall eher

unwahrscheinlich wäre.

Diese

Wachsamkeitskontrolle arbeitete passiv und das

bedeutete, dass sie nur nach einer bestimmten Strecke vom Lokführer eine

definierte Reaktion verlangte. Dazu reichte das kurze He-ben des

Pedals. Ohne Reaktion des Lokführer kamen wieder die gleichen Massnahmen, wie beim vorgestellten Sicherheitselement zur Anwendung.

Diese wurden auch

aktiviert, wenn die eingebaute

Zugsicherung angesprochen hatte. Diese war

neu eingeführt worden und diese

Triebwagen sollten zu den ersten Fahrzeugen

gehören, die diese Einrichtung seit Ablieferung bekommen hatten. Dabei

löste diese Zugsicherung eigentlich nur den

Schnellgang ohne Wartefrist

aus.

Diese

Zugsicherung war nur mit der Schaltung «Warnung» versehen worden.

Diese war bei den

Vorsignalen vorhanden und eine

Haltauswertung gab es

weder auf dem Fahrzeug noch bei den Signalen. Speziell war jedoch, dass

diese Einrichtung auf den Strecken ohne

Beim

Drehgestell eins wurde für die

Zugsicherung in der Mitte ein Magnet

und seitlich je ein Empfänger montiert. Dabei aktivierte der mittige

Magnet bei der Einrichtung nach

Integra-Signum die im

Gleis montierten

Spulen. Diese wiederum sendeten zum Empfänger eine

Meldung. Diese musste

im

Führerstand mit einem

Quittierschalter bestätigt werden. Dieser

enthielt zudem eine orange Anzeige, die in dem Fall einfach löschte.

Jedoch konnte der

Triebwagen CLm 2/4 mit der üblichen

Sicherung auch unter

der

Fahrleitung verkehren. Das war meist der Fall, wenn er von der nicht

elektrifizierten

Nebenstrecke auf die

Hauptstrecke wechselte um einen

grösseren

Bahnhof zu erreichen. Dort konnte er natürlich dem elektrischen

Verwandten begegnen und dessen Steuerung wollten wir uns natürlich auch

noch ansehen. Dabei kommen aber durchaus bekannte Einrichtungen erneut

vor.

|

|||

|

Steuerung CLe 2/4 |

|||

|

Auch hier wollen wir damit beginnen, dass die

Batterien nicht eine

unbeschränkte Lebensdauer hatten. Daher mussten die

Bleibatterien auch

beim elektrischen Modell geladen werden und das ging hier deutlich

einfacher. Es wurde bekanntlich an den

Hilfsbetrieben eine

Umformergruppe

angeschlossen. Diese führten in dem Moment

Spannung, wenn der

Triebwagen

eingeschaltet wurde. Genau genommen war das der Fall, denn die

Schleifleiste den

Fahrdraht berührte.

Auch hier lag wegen

der Ladung der

Batterien die

Spannung

leicht höher als diese bereit

stellen konnten. Die

Leistung war zudem so bemessen worden das die

Steuerung und die

Beleuchtung ab dem

Umformer versorgt werden konnten. Gegenüber dem Modell mit Dieselmotor, wurde hier der eigentlichen Steuerung mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei wurden elektrische Signale dazu genutzt, die vom Lokführer erteilten Anforderungen umzusetzen.

Das

war ein wesentlicher Bestandteil dieser Einrichtung bei elektrischen

Fahrzeugen und dazu wurden auch hier einfache

Steuerschalter benutzt. Wie

deren Bediengriff aussah, ist Bestandteil der Bedienung, die Funktion,

jedoch der Steuerung. Hier nun jeden Punkt aufzulisten wäre zu umfangreich. Daher wollen wir uns die Reaktion der Steuerung ansehen, wenn der Lokführer den Stromabnehmer heben wollte. Durch den geschlossenen Steuerschalter floss ein Strom zu einem EP-Ventil.

Dieses wurde erregt und öffnete die Leitung. Damit konnte die

Druckluft in den

Zylinder gelangen. Die

Feder führte anschliessend den

Vorgang aus und der

Triebwagen schaltete ein.

Damit nun aber dieser Vorgang ausgeführt werden konnte, musste auch

Druckluft vorhanden sein. Deren Erzeugung konnte vom Lokführer so

eingestellt werden, dass die Steuerung den Vorrat überwachte. Dieser

Druckschwankungsschalter sorgte daher dafür, dass der Vorrat sich immer im

Bereich von sechs bis acht

bar bewegte. Dabei regelte die Steuerung

eigentlich nur, wenn der

Schütz zum

Kompressor ein- beziehungsweise

ausgeschaltet war.

Das

hätte zu Folge, dass ohne Schutz die Motoren schwer beschädigt wurden.

Damit das nicht passierte, übernahm die Steuerung die erforderliche

Überwachung mit Hilfe von speziell dafür vorgesehenen

Relais. Neu war diese Lösung nicht, aber sie musste hier verändert werden. Überschritt der Strom den definierten Wert, konnte bekanntlich nicht der Hauptschalter ausgelöst werden. Aus diesem Grund wurden die Wendehüpfer, die bekanntlich auch als Trennhüpfer funktionierten, geöffnet.

Damit fiel

die

Zugkraft schlagartig aus und der Stromfluss verringerte sich. Damit

wurde das

Relais wieder zurückgestellt und die

Trennhüpfer konnten

eingeschaltet werden. Damit war jedoch ausgerechnet der Transformator nicht überwacht. Gab es dort ein Problem mit einem zu hohen Strom, führte die Abtrennung der Fahrmotoren nicht zum gewünschten Effekt.

In diesem Fall wurde der

Strom

nur durch die auf dem Dach montierte

Sicherung begrenzt. Sprach diese

jedoch an, konnte der

Triebwagen

nicht mehr aus eigener Kraft die Fahrt

fort-setzen. Es musste in der Folge eine

Hilfslokomotive angefordert

werden. Auch hier wurden die Sicherheitssteuerung und die Zugsicherung nach Integra-Signum eingebaut. Diese unterschieden sich zum Modell mit Dieselmotor nur darin, dass die Reaktion anders erfolgte.

Die Distanzen

und die Bedienung dieser

Sicherheitseinrichtungen unterschieden sich jedoch in keiner

Weise von den zuvor vorgestellten Fahrzeugen. Daher können wir uns in

diesem Fall eine ausführliche Vorstellung der Einrichtungen ersparen.

Sprach eine der

Sicherheitseinrichtungen an, konnte man hier ja nicht einfach den

Dieselmotor ausschalten. Bei der Bremsung konnte man die Lösung von den

anderen Modellen übernehmen und daher war auch hier die volle

Bremskraft

vorhanden, deren Wirkung der Lokführer verringern musste. Was natürlich

nicht erfolgte, wenn dieser ohne Bewusstsein war und gar nicht reagieren

konnte. Jedoch nahm man in dem Fall den Schaden in Kauf.

Dabei konnte der

Stromabnehmer erst wieder gehoben werden, wenn der

Steuerkontroller auf

null gedreht worden war. Da die

Trennhüpfer anfänglich noch geschlossen

waren, dauerte es einen kurzen Moment, bis die

Zugkraft ausfiel. Zum Schluss bleibt noch die Anzeige der Geschwindigkeit, die bei beiden Baureihen identisch war. Diese Anzeige wurde mit elektrischen Signalen ab dem benachbarten Drehgestell betrieben.

Ein Geber an einem

Radsatz erzeugte

eine

Spannung, die dann einen Zeiger in Bewegung setzte. Diese Lösung

wählte man, weil erwartet wurde, dass die bisherige mechanische Lösung bei

einer

Höchstgeschwindigkeit

von 125 km/h nicht mehr korrekt funktionieren könnte.

Diese

Geschwindigkeitsmesser stammten aus dem Hause Hasler in Bern. Dabei

kamen nicht in beiden

Führerständen die gleichen Modelle zum Einbau. Im

Führerstand eins war ein Modell mit

Registrierstreifen zur

Fahrdatenaufzeichnung vorhanden. Im anderen Führerstand baute man jedoch

ein Gerät ein, das den Restweg auf den letzten 2 000 Metern aufzeichnete.

Dabei waren hier in diesem Bereich genauste Angaben ablesbar.

Damit können wir die Steuerung und die

Beleuchtung beschliessen und die

fertigen Fahrzeuge der Bedienung übergeben. Jedoch gab es gerade in diesem

Punkt grosse Unterschiede zwischen den Fahrzeugen. Ist ja klar, ein

Dieselmotor ist anders zu bedienen als eine

Hüpferbatterie. Aus diesem

Grund teilen wir die Fahrzeuge in diesem Bereich wieder und diesmal kommen

die elektrischen Züge zuerst. Wie üblich, können Sie hier zum

Dieseltriebwagen wechseln.

|

|||

| Letzte |

Navigation durch das Thema |

Nächste | |

| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |

|

Copyright 2021 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |

|||

Damit

das Fahrzeug erkannt werden konnte, waren an den beiden

Damit

das Fahrzeug erkannt werden konnte, waren an den beiden  Dieses

rote Licht für die Signalisation der Fahrberechtigung, wurde mit einer

zweiten unmittelbar unter der oberen

Dieses

rote Licht für die Signalisation der Fahrberechtigung, wurde mit einer

zweiten unmittelbar unter der oberen

Im

hinteren

Im

hinteren

Um die

Um die  Bei den beiden

Bei den beiden  Wäre der Lokführer wieder reaktions-fähig, könnte er die Massnahmen mit

drücken des

Wäre der Lokführer wieder reaktions-fähig, könnte er die Massnahmen mit

drücken des

Sobald das Fahrzeug eingeschaltet war, begann die

Sobald das Fahrzeug eingeschaltet war, begann die  Weiter wurden durch die Steuerung auch andere Bereiche überwacht und das

waren teilweise die zugelassenen

Weiter wurden durch die Steuerung auch andere Bereiche überwacht und das

waren teilweise die zugelassenen

Jedoch musste auch die

Jedoch musste auch die